酪農家における多剤耐性菌の存在と抗菌剤使用量との間の相関関係が明らかに

- 発表者

- 菊池 允人(千葉県農業共済組合,東京大学大学院農学生命科学研究科獣医繁殖育種学研究室)

岡部 卓馬(千葉県農業共済組合)

清水 秀茂(千葉県農業共済組合)

松井 崇(千葉県農業共済組合)

松田 二子(東京大学大学院農学生命科学研究科獣医繁殖育種学研究室 准教授)

芳賀 猛(東京大学大学院農学生命科学研究科感染制御学研究室 教授)

藤本 恭子(東京大学大学院農学生命科学研究科持続可能な自然再生科学研究室)

遠藤 裕子(東京大学大学院農学生命科学研究科持続可能な自然再生科学研究室)

杉浦 勝明(東京大学大学院農学生命科学研究科持続可能な自然再生科学研究室 特任教授)

発表のポイント

- 近年世界的に問題となっている抗菌剤への薬剤耐性(AMR)の対策を目的として、千葉県の酪農家において ウシの乳房炎罹患乳汁中の多剤耐性菌(MRSまたはESBL産生大腸菌群)の発生と抗菌剤使用量との関連を明らかにしました。

- 抗菌剤使用量の評価には1000頭日あたりの抗菌剤使用機会を表すATIという指標を用いました。

- 多剤耐性菌が検出された農家(AMR(+)農家)のATI(中央値45.17)は多剤耐性菌が検出されなかった農家(AMR(-)農家)のATI(中央値38.40)より有意に高値でした。

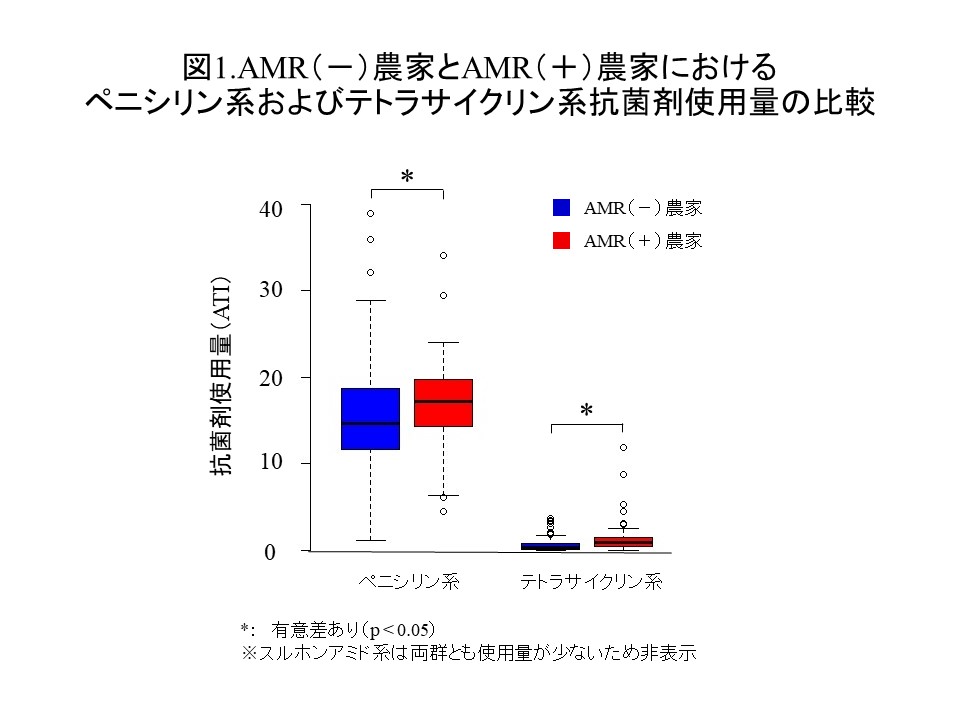

- 投与経路別では乳房内注入薬(泌乳期治療用)および注射薬、抗菌剤系統別ではペニシリン系、テトラサイクリン系、スルホンアミド系のATIがAMR(+)農家においてAMR(-)農家よりも有意に高値でした。

- これらの抗菌剤の使用は千葉県の酪農家における多剤耐性菌の出現と関連があることが示唆されました。

発表概要

乳牛を含む家畜は抗菌剤に対する薬剤耐性菌の潜在的な感染源となると考えられていますが酪農において抗菌剤の使用と薬剤耐性菌出現の関連を示す研究は少なく、日本では本研究が最初の報告です。本研究では、2016年に千葉県内134戸の酪農家において、乳房炎罹患牛由来の乳汁から分離培養された細菌の薬剤耐性(AMR)と抗菌剤使用量との関連を調べました。多剤耐性菌が1検体以上検出された農家をAMR(+)農家、検出されなかった農家をAMR(-)農家として抗菌剤使用量(ATI)を比較した結果、AMR(+)農家のほうが抗菌剤を多く使用していたことがわかりました。本研究の結果は抗菌剤使用量と多剤耐性菌の出現との関連を示すものであり、今後畜産におけるAMR対策に役立てられることが期待されます。

発表内容

【研究の背景】

近年、AMRは世界的に関心を集めている問題であり、抗菌剤の使用がその一因であると考えられています。酪農を含む畜産においても、抗菌剤の使用量とAMR出現の関連を示す報告がされてきています。乳房炎は乳牛の生産病とも言われ、酪農において最も抗菌剤使用の原因となる頻度の多い疾病です。ウシの乳房炎の主な原因菌であるブドウ球菌や大腸菌群では、AMRの存在がいくつかの国で報告されており、群レベルでの抗菌剤使用量と乳汁中細菌のAMRとの関連を示す研究もあります。しかしながら、日本の酪農においては抗菌剤使用量と乳房炎罹患乳汁中のAMRとの関連を示すデータはありませんでした。本研究は、千葉県内の酪農家において群レベルでの抗菌剤使用量と乳汁中MRSおよびESBL産生大腸菌群の出現との関連を明らかにしました。

【研究内容】

千葉県内442戸の酪農家において、2016年1月から12月に使用された抗菌剤使用量を農家ごとに集計しました。本研究では抗菌剤使用量の指標として抗菌剤使用頻度(ATI)を用いました。ATIは1000頭日あたりの理論的な治療頭数を表し、抗菌剤の製品ごとに定められた1日体重1kgあたりの用量(DDD)を日本の牛用に算出したもの(DDDjp)をベースに算出しました。具体的には、ある農家における抗菌剤のATIは、1年間の抗菌剤の合計使用量(有効成分重量mg)をDDDjpで割ったものをさらにその農家の年間平均成乳牛飼養頭数、日本の成乳牛の仮想平均体重(635kg)、365(日)で割り、1000をかけて算出しました。

442戸の酪農家のうち、対象期間において臨床型乳房炎罹患牛の乳汁細菌検査を実施した134戸の農家を対象に、メチシリン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌(MRS)または基質拡張型βラクタマーゼ (ESBL)産生大腸菌群(大腸菌およびクレブシエラ属)が1検体以上検出された農家をAMR(+)農家(47戸)、検出されなかった農家をAMR(-)農家(87戸)としてATIを比較しました。

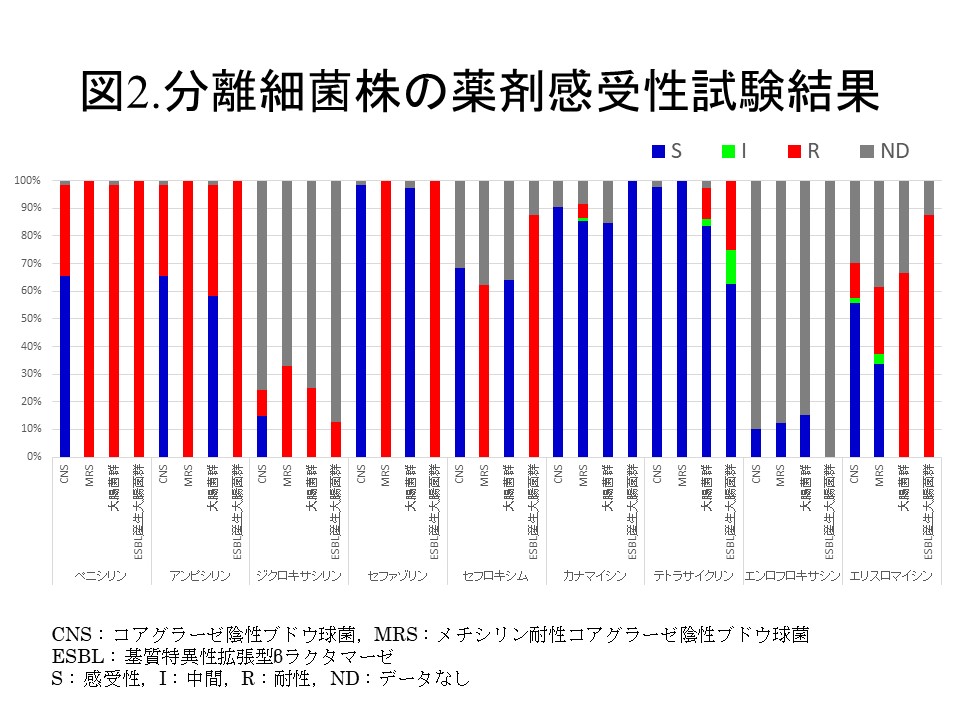

総乳汁サンプル数1010検体からコアグラーゼ陰性ブドウ球菌(CNS)210株、黄色ブドウ球菌(SA)110株、大腸菌(Escherichia coli)65株、クレブシエラ属15株が分離されました。CNS210株のうちMRSは83株(39.5%)、大腸菌65株のうちESBL産生大腸菌群6株(9.2%)、クレブシエラ属15株のうちESBL産生大腸菌群2株(13.3%)であり、国内外の過去の報告に比べて高い割合で多剤耐性菌が分離されました。

AMR(+)農家のATI(中央値45.17)はAMR(-)農家のATI(中央値38.40)より有意に高値でした。また、投与経路別では乳房内注入薬(泌乳期治療用)および注射薬、抗菌剤系統別ではペニシリン系、テトラサイクリン系、スルホンアミド系のATIがAMR(+)農家においてAMR(-)農家よりも有意に高値でした(図1)。

乳房内注入薬は搾乳している牛に用いる泌乳期治療用と、分娩前約2カ月の搾乳休止期間(乾乳期)に予防的に使用する乾乳期治療(DCT)用があります。DCTは抗菌剤使用量を大きく引き上げる要因の一つですが、千葉県内ではほとんどの農家で乳房炎の予防として成乳牛全頭に対して実施されているため、両群で差がみられなかったと考えられました。

一方で、AMR(+)農家において乳房内注入薬(泌乳期治療用)および注射薬の使用量が多かったことは、泌乳期の臨床型乳房炎の治療頻度の多さを反映していると推察されました。

乳房内注入薬として最も多く用いられているペニシリンや、注射薬として最も多く投与されているアンピシリンを含むペニシリン系の抗菌剤の使用は、AMR(+)農家におけるMRSの選択圧を高めることに寄与しているのではないかと考えられました。

養豚においてテトラサイクリン系の抗菌剤の使用は共選択(細菌がある抗菌剤の耐性を獲得する際に他系統の抗菌剤への耐性も示すようになること)によりMRSAの出現に関与していることが報告されていますが、本研究の分離細菌株の薬剤感受性試験の結果(図2)では、多剤耐性菌のうちテトラサイクリンに耐性を示すものは少なく、共選択が起きている可能性は低いと考えられました。

【社会的意義・今後の予定】

本研究により、乳房炎罹患牛の乳汁から分離した細菌のAMRと抗菌剤使用量(ATI)との関連が示されました。この結果により、予防や衛生管理で乳房炎の発生を抑え抗菌剤使用量の低減に努めることがAMR対策につながる可能性が示されました。今後は酪農における抗菌剤使用がAMRに与える影響について、抗菌剤使用量以外の要因を含めた詳細なリスク因子の特定を進めていく予定です。

本研究は、JRA(令和2~4年度電子指示書を用いた豚群衛生管理の実証試験事業)の助成を受けて行われた研究です。

発表雑誌

- 雑誌名

- Heliyon

- 論文タイトル

- Antimicrobial use and its association with the presence of methicillin-resistant staphylococci (MRS) and extended-spectrum beta-lactamases (ESBL)-producing coliforms in mastitic milk on dairy farms in the Chiba Prefecture, Japan

- 著者

- Masato Kikuchi, Takuma Okabe, Hideshige Shimizu, Takashi Matsui, Fuko Matsuda,Takeshi Haga, Kyoko Fujimoto, Yuko Endo, Katsuaki Sugiura

- DOI番号

- 10.1016/j.heliyon.2022.e12381.

- 論文URL

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9793267/pdf/main.pdf

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科

特任教授 杉浦 勝明(すぎうら かつあき)

Tel: 03 5841 8214

E-Mail: aksugiur<アット>g.ecc.u-tokyo.ac.jp

<アット>を@に変えてください。

用語解説

- 注1 薬剤耐性(AMR:Antimicrobial Resistance)

細菌等による感染症に対し、抗菌剤が無効になる、又は、製剤による効果が減弱する事象を指す。 - 注2 抗菌剤治療頻度(ATI:Antimicrobial treatment incidence)

ある農家の抗菌剤年間使用量(有効成分重量)を1日体重1kgあたりの用量(DDD)、家畜の頭数、家畜の治療時平均体重体重、365日で割り1000を掛けることにより算出する。1日1000頭あたりの理論的な治療頭数を表す。 - 注3 一日維持用量DDD(Defined daily dose)

医薬品の主な適応症に対する1日体重1kgの仮想平均維持量。 - 注4 コアグラーゼ陰性ブドウ球菌CNS(Coagulase negative staphylococci)

コアグラーゼ陰性でマンニットを分解しないブドウ球菌群であり、ヒトの皮膚・粘膜に常在し時に病原性を示すものとして、表皮ブドウ球菌、S. haemolyticus、S. saprophyticus、S. capitis、S. caprae、S. lugdunensis、S. saccharolyticus、S. warneri、S. homini、S. cohniiなどがある。コアグラーゼを産生して血液を凝固できるか否かで,病原性の強い黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)と病原性の弱いコアグラーゼ陰性ブドウ球菌属細菌を鑑別する。 - 注5 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA)

抗生物質メチシリンに対する耐性を獲得した黄色ブドウ球菌。ほとんどのMRSAが、ペニシリンだけでなく、セフェム系、カルバペネム系、ニューキノロン系、アミノグリコシド系薬剤など多剤に耐性となっている。 - 注6 基質拡張型βラクタマーゼ産生大腸菌群

基質拡張型βラクタマーゼ(Extended spectrum β-lactamases, ESBL) (ペニシリンを分解するβラクタマーゼである「ペニシリナーゼ」が変異し、より多くの抗菌薬(ペニシリン系、セフェム系)を分解できるようになったもの)という酵素を作り出す大腸菌群で、抗菌剤を分解する力を持っている。 - 注7 乾乳期治療(Dry cow therapy: DCT)

牛の乳房炎の治療法の1つ。 乾乳期の乳牛に持続性抗菌剤(乾乳期用軟膏)を乳房内に注入する方法。乾乳期治療は予防的に行われることが多い。