糸状菌(カビ)の包括的な生体膜変化の解明 ――生体膜組成と形態の相関を解明し、糸状菌の利用・防除に新たな知見――

発表のポイント

- 糸状菌(カビ)の無性生活環における生体膜の構成成分であるリン脂質の変化を包括的に明らかにしました。

- 生活環で顕著な形態変化を起こす糸状菌において、形態とリン脂質組成の相関を初めて報告しました。

- 本研究は細胞の重要な構成要素である生体膜の組成変化を糸状菌において明らかにしたものであり、有用糸状菌の高度有効利用・有害糸状菌の防除へ新たな知見を提供するものとなります。

発表内容

東京大学大学院農学生命科学研究科の岩間亮助教、堀内裕之教授らの研究グループは、大阪大学大学院情報科学研究科の岡橋伸幸准教授、松田史生教授と共同して、糸状菌の無性生活環における生体膜の構成成分であるリン脂質の組成変化を包括的に明らかにしました。

〈研究の背景〉

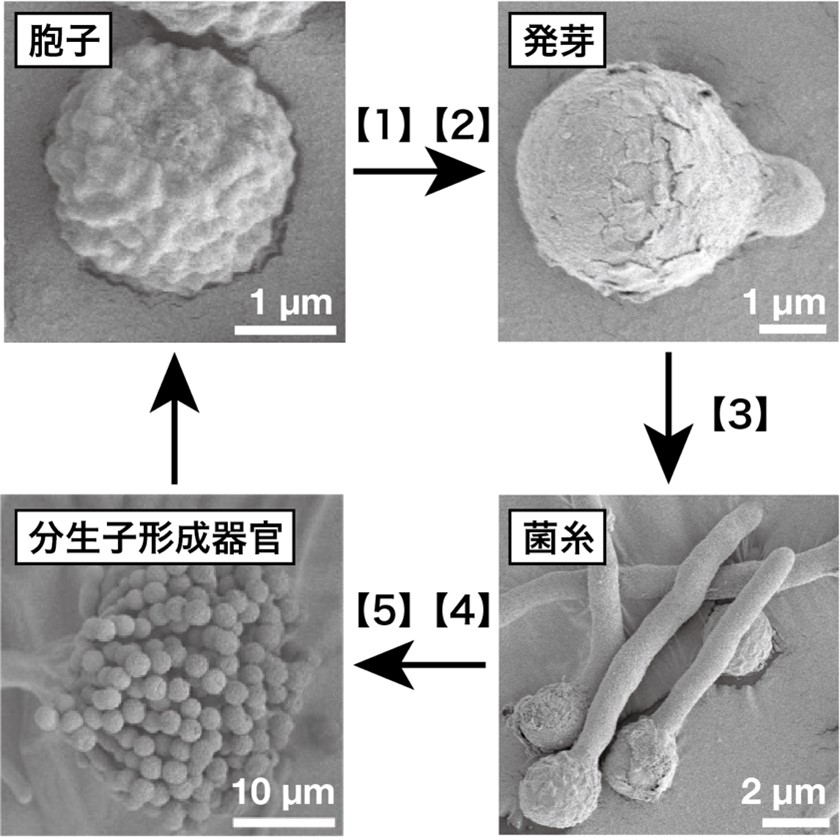

糸状菌は一般的にはカビと呼ばれる真核微生物(注1)の一種であり、長い糸状の細胞形態(菌糸)による生長を特徴とします。菌糸先端に向けて活発に小胞輸送(注2)を行い多量の酵素を菌体外に分泌する性質を利用し、酵素製剤製造や食品製造(日本酒醸造、味噌醸造、醤油醸造など)に使われる麹菌などの種が存在します。一方で、その細胞形態から動植物へ侵入する病原菌となる種も存在するなど、人間生活と密接に関わる微生物の1つと言えます。糸状菌の一生では、【1】球状の分生子(無性胞子)の膨潤、【2】細胞極性(注3)の確立と発芽、【3】菌糸生長による糸状形態の形成、【4】空気中への菌糸伸長と分生子形成器官の構築、【5】分生子の産生、が繰り返されます(図1)。

図1:糸状菌の無性生活環

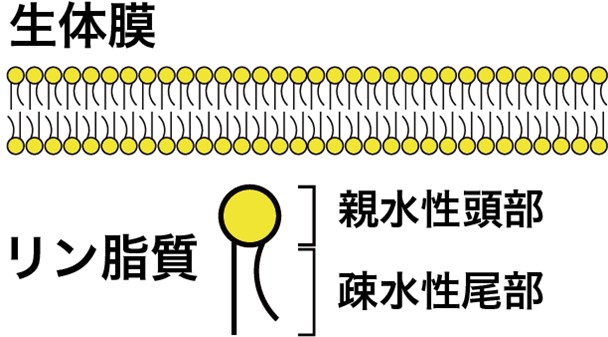

生体膜はすべての生物の細胞が持つ重要な構成要素の1つで、細胞と外界、あるいは真核生物においては細胞質と細胞小器官(注4)を区画化する役割を有します。生体膜の主要な構成成分は親水性頭部と疎水性尾部を持つリン脂質であり、リン脂質が二重層を形成することにより生体膜が構成されています(図2)。リン脂質は親水性頭部、疎水性尾部ともに極めて多様な種類が存在し、この組成が生体膜物性を決定することで、タンパク質の生体膜への局在や活性に影響を与えています。細胞極性は様々な因子と生体膜との相互作用も重要な要素となりますが、多様な形態変化を示す糸状菌において、リン脂質組成が形態変化に対応してどのように変化するのかについては包括的に理解されていませんでした。

図2:生体膜の主要構成成分であるリン脂質

親水性頭部、疎水性尾部ともに多様な分子種が存在する。特に頭部の種類により、ホスファチジルコリン (PC)、ホスファチジルエタノールアミン(PE)、ホスファチジルセリン(PS)などの名称に分類される。

〈研究の内容〉

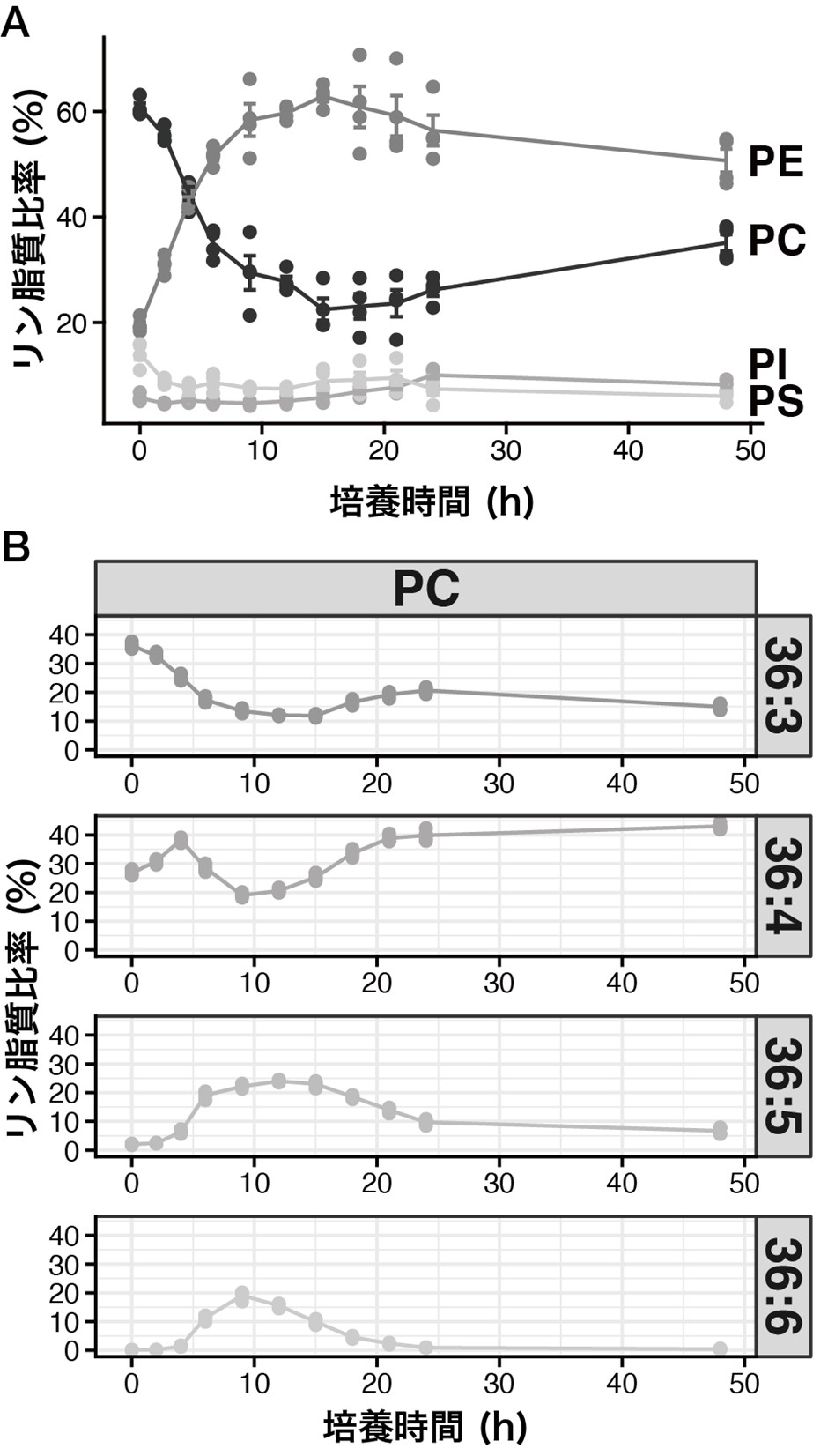

本研究では、糸状菌のモデル生物の1つとして扱われるAspergillus nidulansを液体最少培地(注5)で培養して、経時的に回収した細胞からリン脂質を抽出しました。これらのリン脂質を、液体クロマトグラフィータンデム質量分析装置(Liquid chromatograph-tandem mass spectrometer, LC-MS/MS)を用いたターゲットリピドミクス(注6)により定量しました。その結果、分生子が等方的に無極性生長する間に、ホスファチジルエタノールアミン (phosphatidylethanolamine, PE)量が顕著に上昇し、ホスファチジルコリン (phosphatidylcholine, PC)量が顕著に減少することが示されました(図3)。また、【1】と【2】で述べた膨潤した分生子が細胞内に極性が確立されて発芽するタイミングでは、二重結合を5個あるいは6個持つリン脂質が顕著に上昇することも示されました。同様の結果は、日本の発酵産業で頻繁に使われ、黄麹菌として知られるAspergillus oryzaeでも確認され、Aspergillus属において共通する特徴である可能性が考えられました。

図3:糸状菌の分生子を液体培養したときの経時的なリン脂質の変化

(A) リン脂質頭部で分類したときのそれぞれの成分の変化。

(B) リン脂質の一種であるPCの脂肪酸鎖の組成の変化を示す。右にある数字の組み合わせである「XX:X」の前方の数字は2本の脂肪酸鎖の炭素差数の合計を示し、後方の数字は2本の脂肪酸鎖の二重結合数の合計を示す。ここでは、特徴的な変化を示した一部のリン脂質種のみを示しているが、解析においては50種以上のリン脂質種について解析した。冒頭の「主成分分析」の図は、これら解析したすべてのデータを用いて作成した。

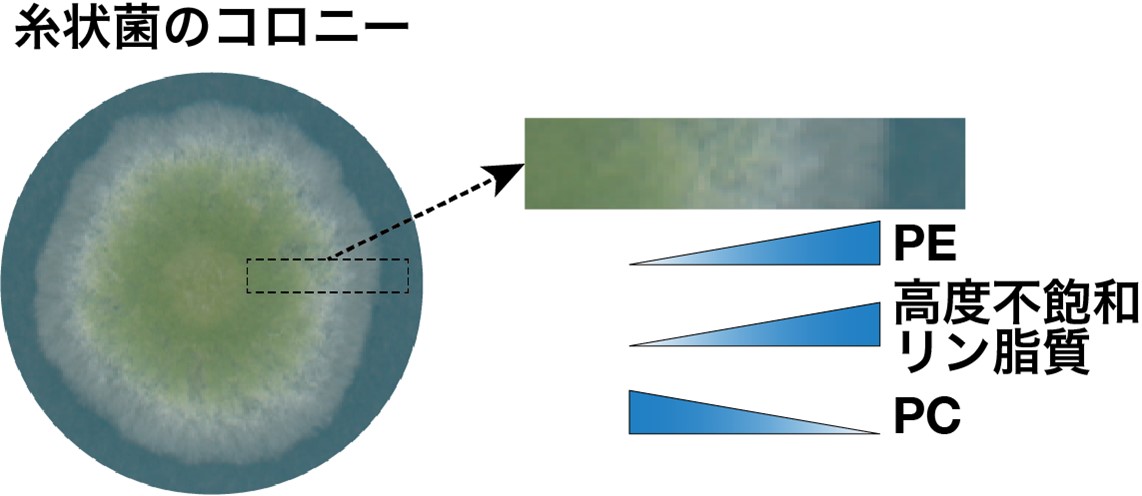

糸状菌は平板プレート培地で培養すると大きなコロニーを形成します(図4)。コロニーの外側は活発に生長している菌糸先端が多く、コロニー内部に行くほど分生子を形成する器官が多く存在するようになります(図4)。これらコロニーの局所的なリン脂質組成をA. nidulansをモデルに解析したところ、コロニーの最も辺縁部にあたる領域では、その他の領域と比較して、PE量が多く、PC量が少ないことが示されました。また、二重結合を5個あるいは6個持つリン脂質の量もコロニーの最も辺縁部に当たる領域で多いことが示されました。これらの結果から、菌糸先端のリン脂質組成の傾向は、分生子が発芽するタイミングのリン脂質組成の傾向と類似していることが明らかになりました。

図4:糸状菌のコロニーの局所的なリン脂質組成の違いの模式図

主に菌糸先端のみで構成されるコロニー外縁部において、PEと高度に不飽和化されたリン脂質が多く、PCが少ない。

最後に、分生子が発芽するタイミングに着目して、解析脂質分子種を限定せず包括的な計測が可能なノンターゲットリピドミクスを行いました。細胞全体で存在量の少ないリン脂質、ミトコンドリアに特異的に存在するリン脂質、中性脂質であるトリアシルグリセロールにおいても、分生子が発芽するタイミングにおいて、二重結合を多数持つ分子種が増えることが明らかとなりました。糸状菌は分生子発芽プロセスにおいて、多様な脂質成分の二重結合数を増加させる戦略をとっている可能性が考えられます。この生理的意義を解明することにより、糸状菌への理解が深まると期待されます。

〈今後の展望〉

本研究は、細胞基盤の1つである生体膜に着目し、糸状菌の基礎理解を深める知見を提供しました。糸状菌は前述のように、有用な面、有害な面の両面において、人間生活と密接に結びついています。有用糸状菌のさらなる有効利用、あるいは、動植物感染菌など有害糸状菌の防除に対する新たな戦略を提供することが期待されます。

発表者

東京大学大学院農学生命科学研究科

堀内 裕之(教授)

岩間 亮 (助教)

大阪大学大学院情報科学研究科

松田 史生(教授)

岡橋 伸幸(准教授)

発表雑誌

- 雑誌

- Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids

- 題名

- Comprehensive analysis of the composition of the major phospholipids during the asexual life cycle of the filamentous fungus Aspergillus nidulans

- 著者

- Ryo Iwama, Nobuyuki Okahashi, Tetsuki Suzawa, Chuner Yang, Fumio Matsuda, Hiroyuki Horiuchi.

- DOI

- https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2023.159379

- URL

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388198123001038

用語解説

- 注1 真核生物

核膜によってDNAが包まれた細胞核を持つ細胞で構成される生物のことを指します。糸状菌はヒトと同様にこの真核生物に含まれます。 - 注2 小胞輸送

真核細胞内で物質を輸送するシステムの1つです。内部に酵素などの物質を含んだ膜に包まれた構造体である小胞が、細胞内を移動することにより、細胞内の異なる部分間あるいは細胞外へ物質を輸送しています。 - 注3 細胞極性

細胞の形や機能が一定の向きを持つことを指します。糸状菌の菌糸生長においては、細胞伸長の方向が一定方向になることにより、菌糸が形成されています。 - 注4 細胞小器官

真核細胞内に存在し、生体膜で囲まれた領域で、特殊な細胞機能を持つ構造体を指します。エネルギー生成に関わるミトコンドリア、物質の貯蔵や分解に関わる液胞、タンパク質の修飾・選別分泌に関わるゴルジ体などがあります。 - 注5 最少培地

微生物を培養するための培地で、生育に必要な成分(窒素源、炭素源、無機塩類)のみを含むものを指します。 - 注6 リピドミクス

脂質の種類と量を網羅的に解析する技術のことを指します。あらかじめ測定する種類を限定して定量するターゲットリピドミクスと、測定する種類を限定せずに網羅的に解析するノンターゲットリピドミクスがあります。

問い合わせ先

〈研究に関する問合せ〉

東京大学 大学院農学生命科学研究科

助教 岩間 亮(いわま りょう)

Tel:03-5841-5170 E-mail:a-iwama[アット]g.u-tokyo.ac.jp

教授 堀内 裕之(ほりうち ひろゆき)

Tel:03-5841-5169 E-mail:ahhoriu[アット]g.u-tokyo.ac.jp

大阪大学 大学院情報科学研究科

准教授 岡橋 伸幸(おかはし のぶゆき)

Tel:06-6879-4339 E-mail:n-okahashi[アット]ist.osaka-u.ac.jp

〈JST事業に関すること〉

科学技術振興機構 戦略研究推進部 先進融合研究グループ

宇佐見 健(うさみ たけし)

Tel:03-6380-9130 Fax:03-3222-2066

E-mail:act-x[アット]jst.go.jp

〈報道に関する問合せ〉

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 総務・広報情報担当(広報情報担当)

Tel: 03-5841-8179 Fax: 03-5841-5028

E-mail: koho.a[アット]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

大阪大学大学院情報科学研究科 庶務係

Tel: 06-6879-4299 E-mail: jyouhou-syomu[アット]office.osaka-u.ac.jp

科学技術振興機構 広報課

Tel:03-5214-8404 Fax:03-5214-8432

E-mail:jstkoho[アット]jst.go.jp

※[アット]を@に変えてください。