伝統的な治水工法「霞堤」に対する価値は減災機能の受益者・負担者によって変わらないことを示唆

発表概要

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 博士後期課程2年(日本学術振興会特別研究員DC1)の渡辺黎也といであ株式会社の幸福 智主査研究員、滋賀県立大学の瀧 健太郎教授、東京大学大学院農学生命科学研究科の吉田丈人教授(総合地球環境学研究所 客員教授)の研究グループは、伝統的な治水工法であり、最近進められている流域治水の取組みでも注目されている「霞堤(かすみてい)」の維持に対して、支払っても良いと思える金額(支払意思額)が、霞堤のもつ減災機能の受益者・負担者によって変わらないことを示唆しました。

背景

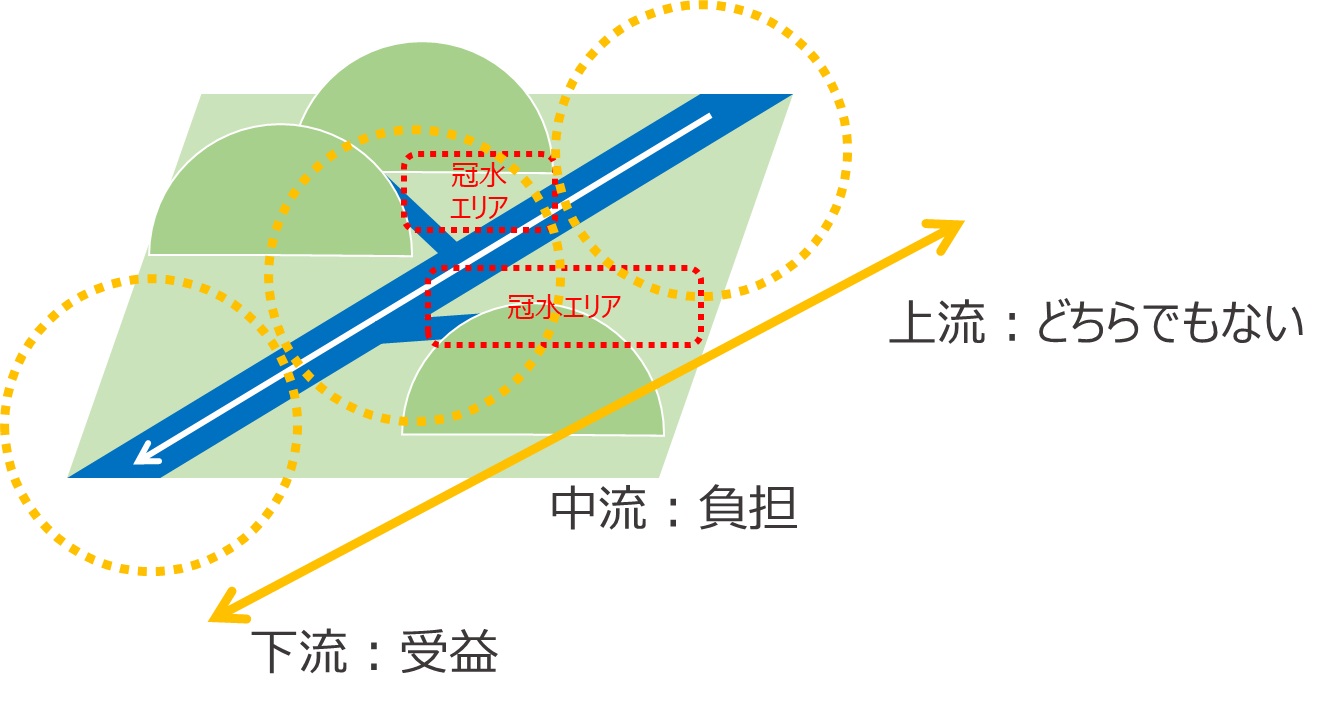

霞堤とは、想定を超える大雨などにより、川や水路の水の量が増えた時に、堤防の切れ目から水を逃がし、被害を少なくするための仕組みです(図1)。その起源は500年前の戦国時代に遡り、一説では武田信玄が考案したと言われています。また、最近、全国各地の河川で進められている流域治水の取組みでも、大きく注目されています。河川水位の低減(水を川の外に逃がすことで、川の水位を低くする)や破堤防止(堤防が壊れないようにする)、貯留(周辺の水路や水田に氾濫水を貯めておく)、氾濫流・内水の排除(溜まった水を川に流しだし、溢れた水を川に戻す)といった減災機能を有し、その後背地はコウノトリなどの湿地性生物の生息場として機能します。一方、河川水が氾濫した後、霞堤後背地の水田にはゴミが堆積するため、農作物被害や撤去費用の負担が問題視されています。つまり、地域によっては霞堤による減災機能の受益者(主に下流の居住者)と負担者(主に中流の居住者)という構図が生じる可能性があります(図2)。霞堤を維持・活用するためには、負担者を支援する仕組みが必要ですが、受益者と負担者のギャップを定量的に評価したうえで、具体的な経済措置を検討した研究はありませんでした。

図1.福井県北川流域の霞堤.洪水時には開口部から背後の水田に水がゆるやかに溢れる

図2.霞堤の受益・負担構造の仮説:下流の住民(受益者)に比べ、中流の住民(負担者)は 霞堤の維持に対してネガティブ?

方法

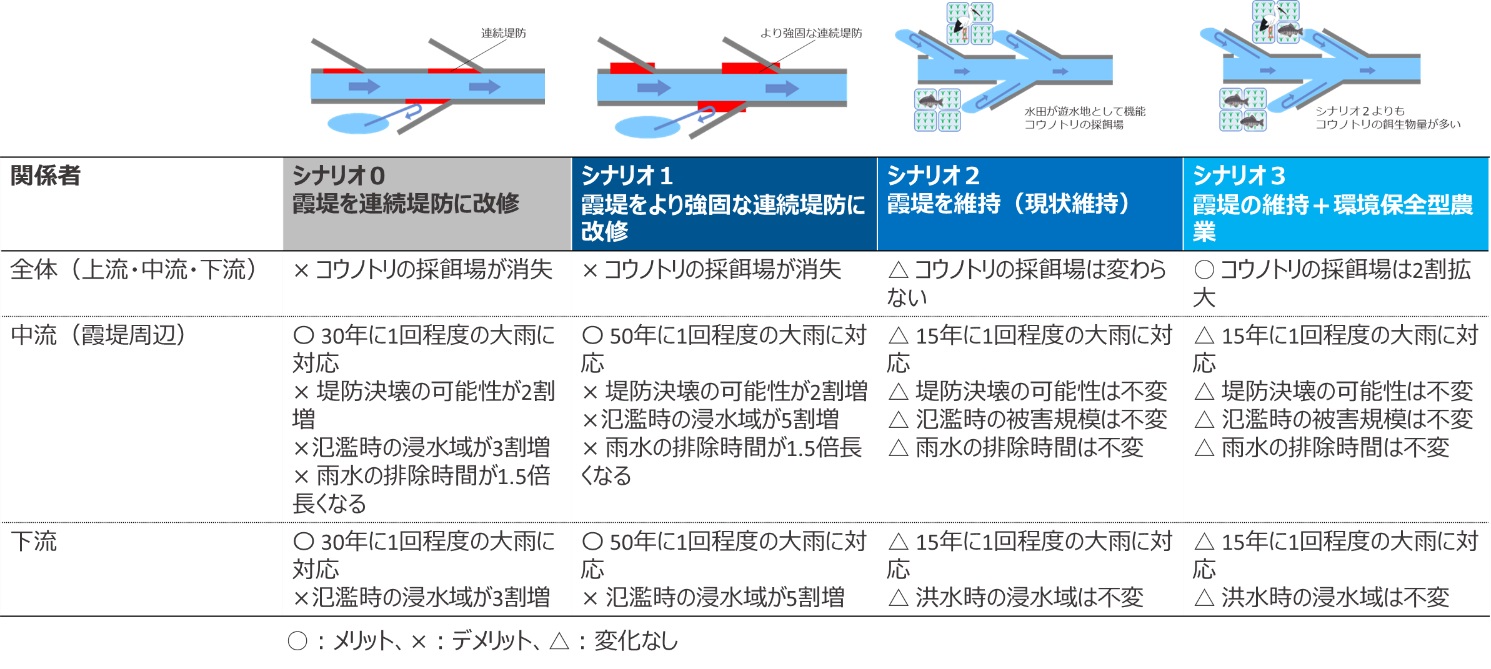

本研究では、霞堤の維持に対して支払っても良いと思える金額(支払意思額)が居住地の河川区間(下流:受益者、中流:負担者、上流:どちらでもない)によって異なるかどうかを評価することを目的に、1,500名にアンケート調査を実施しました。「霞堤の維持に対する支払意思額は、負担者である中流の居住者の方が受益者である下流の居住者よりも低い値をとる」という仮説を検証しました。支払意思額の算出にあたり、比較対象のシナリオ(シナリオ0:霞堤を連続堤防に改修する)に対して、3種類のシナリオ(シナリオ1:霞堤をより大きい強固な連続堤防に改修する、シナリオ2:霞堤を維持する、シナリオ3:霞堤を維持し、後背地の水田で生態系保全型農業を推進する)のいずれかを提示し、両者のメリット・デメリットを解説したうえで、各シナリオに対する年間の課税額を提示し、支払う意思があるかどうかを尋ねました(図3)。また、国内の環境政策を調査し、霞堤の維持に有効と思われる経済措置を検討しました。

図3.シナリオのメリットとデメリット

結果

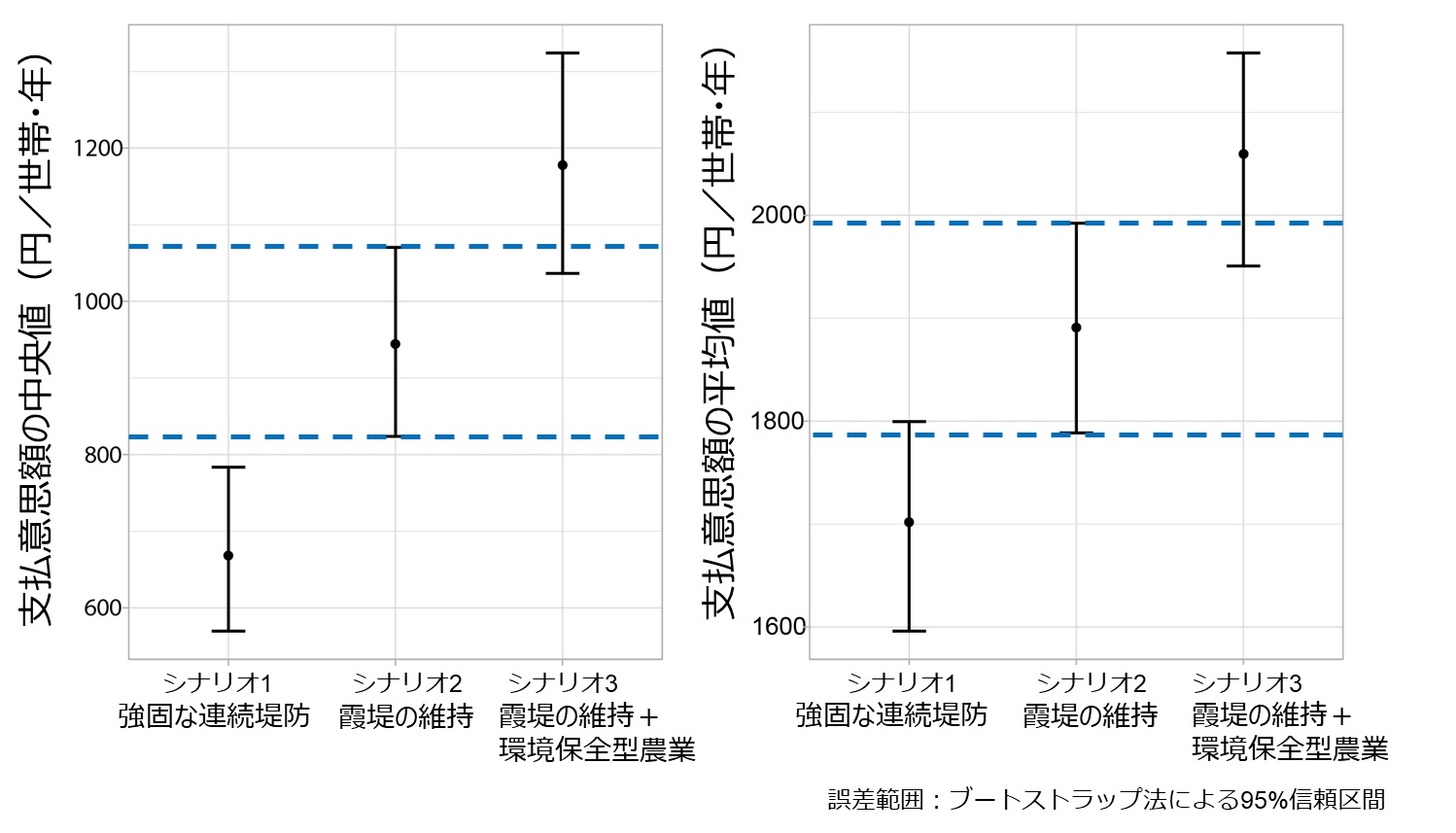

仮説に反して、霞堤の維持に対する支払意思額は居住地の河川区間による影響を受けていませんでした。本結果は、受益者・負担者にかかわらず、霞堤の維持に課税し、幅広い主体が費用負担することに対して一定の支持が得られることを示唆しています。一方で、生態系保全への関心度が高い回答者ほど、支払意思額が高い傾向がみられました。また、シナリオ3で最も支払意思額が高かったことから、本調査対象者については、霞堤の維持および環境法保全型農業の取組を支援する意欲が高いことが示されました(図4)。したがって、霞堤の維持・活用に対する支持を得るためには、減災機能だけでなく、生態系保全への貢献を普及啓発することが重要であると考えられました。ただし、霞堤の受益者・負担者の関係は立地条件によって異なるため、各地域の実情に合わせた慎重な議論が必要です。

図4.シナリオ1~3に対する支払意思額の比較

今後の展望:霞堤の負担者を支援する経済措置

環境省では、2023年より「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定し、これにインセンティブを付与するための検討を行っています。霞堤および後背地の水田は、しばしば湿地性絶滅危惧種が確認され、遊水地としての機能があることから、自然共生サイトの基準を満たすと考えられます。環境省が示した資料に沿えば、基礎自治体が霞堤および後背地の水田を自然共生サイトに申請し、さらに地域再生計画において言及・KPIを設定することで、企業版ふるさと納税の獲得が可能となり、これを活用した損害保険の適用が可能になると考えられます。ただし、このためには霞堤を有する基礎自治体が自らの意思のもと、上位計画となるまち・ひと・しごと創生総合戦略や地域再生計画等を改訂する必要があります。

本研究の成果は災害科学に関する国際誌『International Journal of Disaster Risk Reduction』に2024年5月10日から早期公開されました。本研究は総合地球環境学研究所のEco-DRRプロジェクト(No. RIHN 14200103 研究代表:吉田丈人)の一環として実施されました。

発表雑誌

- 雑誌

- International Journal of Disaster Risk Reduction

- 題名

- Does willingness to pay for the traditional flood control measures kasumitei vary by river section of residential area?

(伝統的な治水工法「霞堤」に対する支払意思額は居住地の河川区間によって異なるか?) - 著者

- 渡辺黎也1,2、幸福 智2、瀧 健太郎3、吉田丈人4,5

1兵庫県立大学地域資源マネジメント研究科、2いであ株式会社地域共創推進部、3滋賀県立大学環境科学部、4東京大学大学院農学生命科学研究科、5総合地球環境学研究所 - URL

- https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104528

問い合わせ先

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 博士後期課程2年(日本学術振興会特別研究員DC1) 渡辺 黎也

電話:0796-34-6079 Mail:watanabe.reiya.sw[at]alumni.tsukuba.ac.jp

【同時資料提出先のお問い合わせ先】

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部総務課総務チーム総務・広報情報担当(広報情報担当)

〒113-8657 東京都文京区弥生1-1-1

電話:03-5841-8179/5484, FAX:03-5841-5028

Mail:koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

総合地球環境学研究所 広報室

Tel: 075-707-2450 / 070-2179-2130

Mail: kikaku[at]chikyu.ac.jp

滋賀県立大学 経営企画課

電話:0749-28-8506

FAX:0749-28-8475

Mail:keiei_kikaku[at]office.usp.ac.jp

いであ株式会社 地域共創推進部 幸福智

電話:022-263-5826

Mail:kfk20603[at]ideacon.co.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。

関連教員

吉田 丈人