1種の植物に寄生する4種のアブラムシが作る“虫こぶ”の進化を遺伝子発現のレベルから明らかに

発表のポイント

一部の昆虫では、寄生した植物の遺伝子の発現を操作することで、葉や芽などに“虫こぶ”を作ることが知られています。弘前大学大学院農学生命科学研究科の水木まゆさん(研究当時修士2年)、山尾僚准教授(現在京都大学 生態学研究センター教授)、笹部美知子准教授、池田紘士准教授(現在東京大学 大学院農学生命科学研究科 准教授)、金子洋平専門研究員(福岡県保健環境研究所)、雪江祥貴館長(津黒いきものふれあいの里)、陶山佳久教授(東北大学)、廣田峻特任助教(大阪公立大学)、澤進一郎教授(熊本大学)、久保稔特任准教授(奈良先端科学技術大学院大学)は、マンサクという植物と、この植物に虫こぶを作る近縁な4種のアブラムシが、マンサクの地理的な分布変遷に影響を強く受けながら種分化してきたことを明らかにしました。また、この種分化の過程で虫こぶの防御物質の量が増加し、形態が複雑化する方向に進化してきたことを、遺伝子発現のレベルと、防御物質や形態といった表現型レベルの双方の視点から明らかにしました。この研究成果は、日本時間2024年7月18日に、「Molecular Ecology」誌に掲載されました。

発表内容

研究の背景

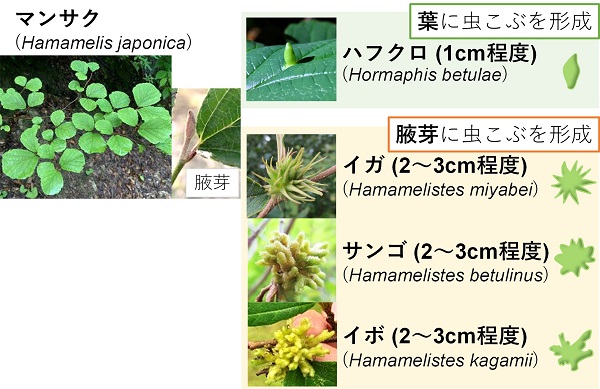

一部の昆虫では、寄生した植物の遺伝子の発現を変えることで、葉や芽などに“虫こぶ”と呼ばれる不思議な形をした構造物を作り、その中で生活を送ることが知られています。虫こぶには、構造の複雑さや防御物質などによって、中にいる虫こぶ形成昆虫を天敵から保護する機能があり、捕食圧が一つの大きな要因となって、このような防御戦略に関わる様々な遺伝子の発現を変化させる進化が生じてきたと考えられます。遺伝子の発現パターンと、虫こぶの形態や防御物質のような表現型(形態や色などの観察できる形として外に現れたもの)の関係を近縁な昆虫種の間で比較できれば、その進化過程の詳細に、遺伝子発現のレベルと実際の表現型レベルの双方の視点から迫ることができると考えられますが、そのような研究はこれまでほとんど行われてきませんでした。本研究では、日本に広く分布するマンサクという植物と、形態の異なる虫こぶをマンサクに形成する4種の近縁なアブラムシであるマンサクハフクロフシ、マンサクイガフシアブラムシ、マンサクサンゴフシアブラムシ、マンサクイボフシアブラムシ(以後、ハフクロ、イガ、サンゴ、イボと省略)を対象として(図1)、虫こぶの進化過程について調べました。

図1. マンサクと、4種のアブラムシがマンサクに形成する虫こぶ

イガに比べてサンゴ、イボの方が、内部もでこぼこしたより複雑な構造をしている。

研究の内容

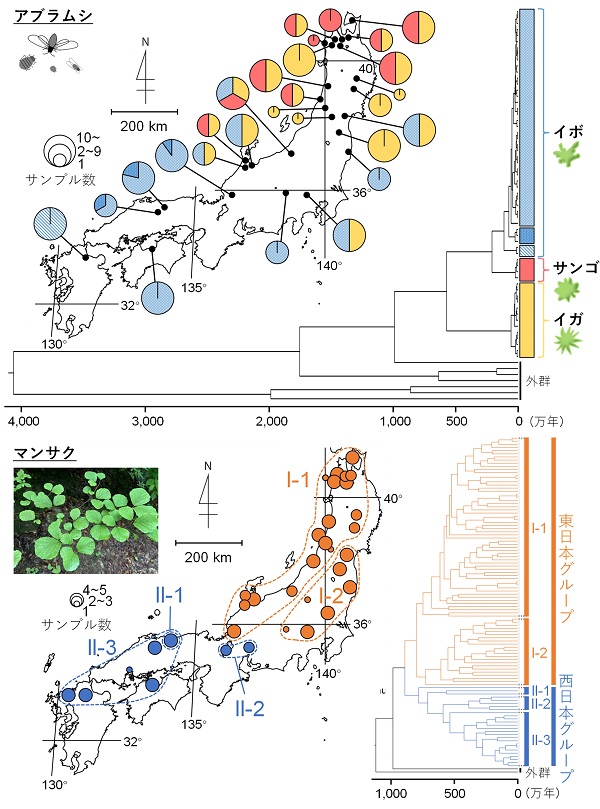

まず日本全国で虫こぶを採集しました。そして、虫こぶの植物組織と虫こぶ内部のアブラムシの遺伝子解析を行って、マンサクとアブラムシのそれぞれの系統樹を作成して比較しました。その結果、地理的な分化のパターンが両者の間でよく一致しており、マンサクの地域ごとの地理的な隔離がアブラムシの地理的な隔離をもたらし、アブラムシの種分化や種内の地理的な分化を促進してきたことがわかりました(図2)。

図2. イガ、サンゴ、イボの3種のアブラムシの系統樹(上)と、マンサクの系統樹(下)

イガとサンゴは東北、北陸地方に主に分布するのに対し、イボは西日本を中心に広く分布している。マンサクの分布と比較すると、マンサクの東日本グループにイガとサンゴが寄生し、イボは主に西日本グループに寄生している。

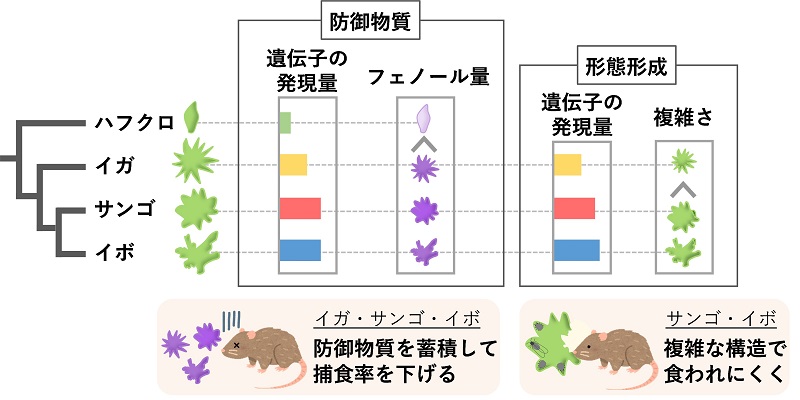

次に、虫こぶはどのような遺伝子が多く発現しているかを調べたところ、防御物質として知られるフェノールの生合成に関連する遺伝子の発現量が、ハフクロよりもイガ、サンゴ、イボの虫こぶで多いことが分かりました。そして、実際のフェノール濃度を測定したところ、葉よりも虫こぶで濃度が高く、また虫こぶの中でもイガ、サンゴ、イボの虫こぶで濃度が高いという結果が得られ、遺伝子の発現量と対応していました。さらに、虫こぶの形態形成に関連する遺伝子の発現量が、ハフクロとイガに比べ、より複雑な形態であるサンゴとイボの虫こぶで多いことがわかり、これも実際の表現型との対応がみられました(図3)。これらのことから、フェノールの生合成に関連する遺伝子や虫こぶの形態形成に関連する遺伝子の発現量が多くなるという進化が生じてきたことで、フェノール量の増加や、虫こぶにおける形態の複雑化につながってきたと考えられます。これまでの野外観察からは、齧歯類にかじられたと考えられる虫こぶが複数見つかっており、フェノール量の増加や形態の複雑化は、齧歯類からの捕食圧に対して進化してきたのではないかと考えられます。

図3. 本研究結果から考えられる、アブラムシ4種の進化過程

本研究の意義

本研究により、遺伝子発現のレベルと実際の表現型のレベルの双方の視点から、虫こぶの進化過程を明らかにすることができました。このアブラムシの進化は、マンサクの地理的な分布変遷の影響を強く受けながら、長い時間スケールで形成されてきたと考えられます。虫こぶは、植物の遺伝子発現を操作しているという興味深い点から、近年注目が高まっていますが、室内実験系での研究はされているものの、野外でこのように広い地理的なスケールで進化に迫るような研究例はなく、本研究により、新たなモデルケースを示すことができました。

公園の生け垣、街路樹、草本植物などを観察してみると、実際には多くの植物に虫こぶが形成されています。本研究は、この特殊な寄生様式を示す虫こぶ形成昆虫にみられる、巧みな戦略の進化過程の一端を、明らかにすることができたと考えられます。

水木まゆさんの研究生活については、弘前大学農学生命科学部の学部案内パンフレット(https://nature.hirosaki-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/05/hirosaki-u_nature2025.pdf) 内の、卒業生からのメッセージに掲載されています。

発表雑誌

- 雑誌

- Molecular Ecology

- 題名

- Evolution of secondary metabolites, morphological structures and associated gene expression patterns in galls induced by four closely related aphid species on a host plant species

- 著者

- Mayu MIZUKI, Yohei KANEKO, Yoshitaka YUKIE, Yoshihisa SUYAMA, Shun K. HIROTA, Shinichiro SAWA, Minoru KUBO, Akira YAMAWO, Michiko SASABE, Hiroshi IKEDA

- DOI

- 10.1111/mec.17466

問い合わせ先

【取材に関するお問い合わせ先】

(所属) 弘前大学農学生命科学部

(役職・氏名) 准教授・笹部美知子

(E-mail) msasabe[at]hirosaki-u.ac.jp

【お問い合わせ先】

(所属) 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム

(役職・氏名) 広報情報担当

(電話・FAX) TEL:03-5841-8179, 5484 FAX:03-5841-5028

(E-mail) koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

(所属) 京都大学 渉外・産官学連携部広報課国際広報室

(電話・FAX) TEL:075-753-5728 FAX:075-753-2094

(E-mail) comms[at]mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

(所属) 熊本大学 総務部総務課広報戦略室

(電話・FAX) TEL:096-342-3271 FAX:096-342-3110

(E-mail) sos-koho[at]jimu.kumamoto-u.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。

関連教員

池田 紘士