昆虫飼料が養殖魚の腸内フローラを多様化させて魚の健康を維持することを発見

発表のポイント

- アメリカミズアブを配合した飼料を与えることで、養殖魚(マダイ)の腸内フローラ(腸内細菌叢)が多様化し、魚の健康や成長に資する細菌群が大幅に増加することを発見した

- 今回の発見は、昆虫飼料の新たな可能性を示しただけでなく、今後、生産拡大が期待されている養殖魚の疾病予防や健康維持の技術開発につながることが期待される

発表概要

東京海洋大学 学術研究院 芳賀 穣教授、人間環境大学 環境科学部フィールド生態学科 森岡伸介教授、東京大学大学院農学生命科学研究科 霜田政美教授、福井県立大学 海洋生物資源学部 佐藤秀一教授らの研究グループは、養殖魚や家畜飼料の原料として期待されているアメリカミズアブ幼虫の乾燥粉末(アメリカミズアブミール)が、現行のタンパク源である魚粉を代替できるだけでなく、養殖魚(マダイ)の腸内フローラ(腸内細菌叢)が多様化し、魚の健康や成長に資する成分を分泌する細菌群が大幅に増加することを発見しました。

本研究グループは、魚粉の代わりに脱脂乾燥処理アメリカミズアブミールを段階的に配合した飼料を67日間マダイ稚魚に与えて、成長や飼料効率などの飼育成績と腸内細菌叢の分類群構成、多様性指数、機能性物質の産生にかかわる酵素遺伝子群のメタゲノム解析を行いました。その結果、マダイではアメリカミズアブミールを30%程度配合して魚粉の約67%を代替しても、飼育成績に大きな影響を与えないこと、アメリカミズアブミール配合飼料を与えると従来の魚粉主体の対照飼料を与えた魚よりも細菌叢が顕著に多様化することを明らかにしました。さらに、アメリカミズアブミール配合飼料区では、腸内細菌の中でキチン分解酵素であるキチナーゼの産生にかかわるノカルジア属、ビブリオ属、パエ二バシラス属、およびフォトバクテリウム属や脂質分解酵素であるリパーゼを産生するパエニバシラス属およびフォトバクテリウム属、セリンプロテアーゼの産生にかかわるバシラスおよびパエニバシラス属、ビタミンB群の産生にかかわるビブリオ属、シュードモナス属、およびプロピオニバクテリウム属などが増加することが確認されました。

本研究により、アメリカミズアブミールは、養殖マダイの腸内細菌叢の多様化と機能性物質を産生する微生物を増加させることが示され、アメリカミズアブミールをマダイ飼料原料に利用することで飼育成績の改善などが期待できることが明らかになりました。今回の発見は、昆虫飼料の新たな可能性を示しただけでなく、今後、生産拡大が期待されている養殖魚の疾病予防や健康維持の技術開発につながる成果です。

本研究は、東京海洋大学の壁谷尚樹准教授および成泰敬博士研究員(現琉球大学)と共同で行いました。

本研究成果は、2024年7月26日14:00(日本時間)に科学誌「Fisheries Science」のオンライン版で公開されました。

発表内容

<研究の背景と経緯>

世界人口が増加するなか食糧資源の確保が求められており、これまで利用されてこなかった昆虫を養魚飼料などの原料として利用することが期待されており、外国ではタイセイヨウサケなどへの応用が始まっています。先行研究では、アメリカミズアブミールを含む飼料を与えると、腸内細菌叢に影響を与えることが報告されていましたが、日本国内の養殖対象種では研究が遅れていました。また、魚を養殖する際に感染症にかからないためにも、栄養素や飼料原料の機能性を利用する動きが海外でも広がっています。しかし、腸内細菌叢への飼料原料の影響については、乳酸菌などの微生物主体の添加物以外の報告は少なく飼料原料そのものの影響は未知の点が多くありました。

<研究の内容>

今回、芳賀教授らの研究グループは、動物飼料用のタンパク源として期待されているアメリカミズアブミールを配合した低魚粉使用では、マダイの腸内の細菌叢が多様化するとともに、宿主にとって有用なキチナーゼ、リパーゼ、セリンプロテアーゼ様酵素やビタミンB群を産生する細菌群が生じていることを見出しました。

本研究では、マダイ稚魚に魚を45%含む飼料(対照区)、その15,30および45%をアメリカミズアブミールで代替した飼料を与えたミズアブ区の合計4試験区を設けて67日間の成長試験を行いました。試験終了時の魚の消化管内容物からmRNAを抽出して、PCRにより増幅した配列を次世代シーケンサーにより解析し、データベース上の配列を参照して各種細菌叢中の種の同定と機能解析を行いました。

<今後の展開>

本成果により、アメリカミズアブミールがマダイの腸内細菌叢を多様化させ、機能性物質を産生する細菌群などを増やすことが判明しました。今後は、有用な細菌群を増やしたり、その効果を持続的なものにする他の飼料原料の組み合わせや加工法を検討したり、有用な細菌叢を増やすことのできるアメリカミズアブ系統の作出などの研究に展開することが期待されます。

論文情報

- 雑誌

- Fisheries Science

- 題名

- Can black soldier fly meal in diets improve gut microbiota diversity, nutrient digestibility, and growth response of marine fish? A study on red sea bream Pagrus major

- 著者

- Ozan Okaty 1, 成泰敬1,2, 壁谷尚樹1, 森岡伸介3, Chia-Ming Liu4, 小林徹也4, 霜田政美5, 佐藤秀一6, 芳賀 穣1

- 所属

- 1. 東京海洋大学、2.長崎大学、3.人間環境大学、4. 農研機構、5.東京大学、6.福井県立大学

- DOI

- 10.1007/s12562-024-01807-9

研究助成

本研究の一部は、生物系特定産業技術研究支援センターによる内閣府ムーンショット型農林水産研究開発プログラム(JPJ009237)の支援により実施されました。

図1 アメリカミズアブミールの粉末

アメリカミズアブの幼虫を粉末にしたもの。

図2 マダイ

古くから日本で養殖されており、現在生産量は魚類の中で第2位。韓国や中国にも輸出されている。

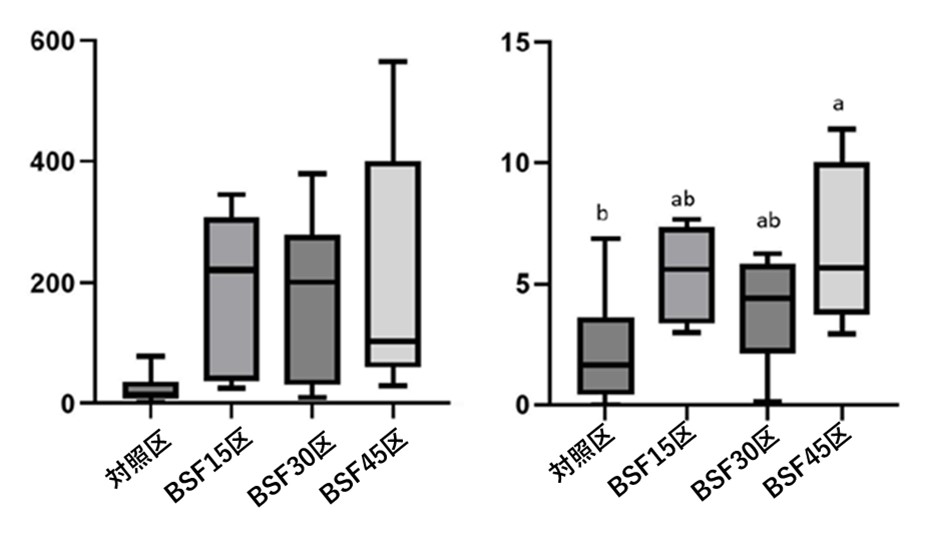

図3 腸内細菌叢の多様性指数[Chao 1(左)とシャノン指数(右)]

実験区は、魚粉飼料を給餌した対照区、アメリカミズアブミールを配合したBSF 15区、BSF 30区、BSF 45区の合計4飼料区で、アメリカミズアブ配合飼料給餌区の15、30および45の各数字は対称区の飼料中に含まれる魚粉をアメリカミズアブミールで代替した割合を示している。アメリカミズアブミールを含まない魚粉飼料区である対照区と比較して、アメリカミズアブミール配合区のほうが数値が明らかに高く、飼料中への配合量が多くなることに伴って数値が増加する傾向を示している。棒グラフの上のa、ab、bのように異なる文字は、グラフで表された数値の間に有意水準5%以上の差があることを示している。

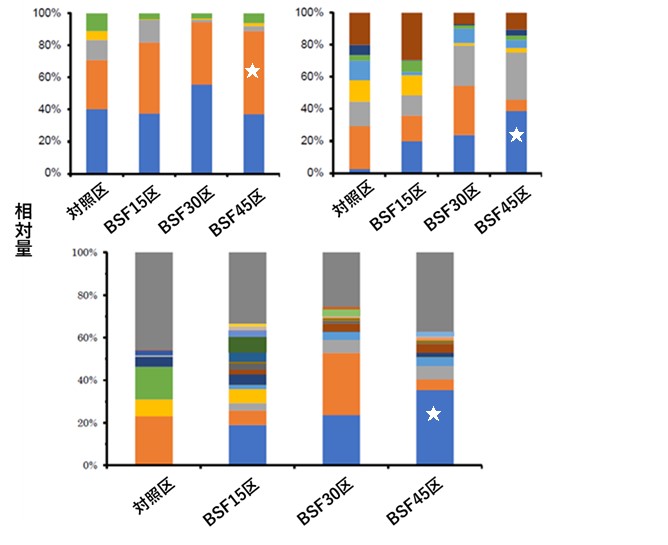

図4 腸内細菌叢

実験区は、魚粉飼料を給餌した対照区、アメリカミズアブミールを配合したBSF 15区、BSF 30区、BSF 45区の合計4飼料給区で、アメリカミズアブ配合飼料給餌区の15、30および45の各数字は対称区の飼料中に含まれる魚粉をアメリカミズアブミールで代替した割合を示している。分類された上位20種類を異なる色で示している。右上のグラフが門、左上のグラフが目、下のグラフが属レベルの分類結果を示している。ポリメラーゼ連鎖反応によりミトコンドリアDNAを増幅し、配列を次世代シーケンサーで解析し、得られた配列をデータベースと比較して、菌種を推定した。BSF45区における門レベルのオレンジ色の棒グラフと、目および属レベルの青色の棒グラフに示されている★マークは、グラフで表された分類群の相対量が他の試験区よりも有意水準5%以上の差があることを示している。

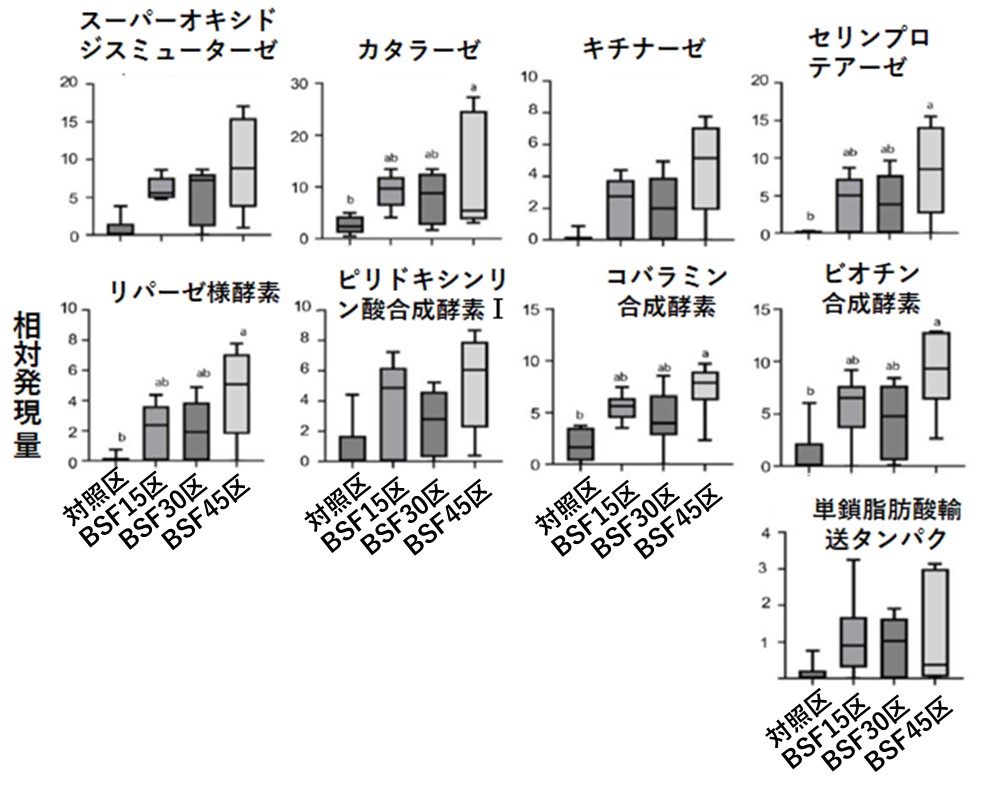

図5 消化酵素、酸化ストレス関連物質、短鎖脂肪酸輸送体、ビタミンB群産生能の解析結果

前述のシークエンス中に存在するこれらの遺伝子の機能性をPICRUSt2と呼ばれるソフトを用いて解析した。実験区は、魚粉飼料を給餌した対照区、アメリカミズアブミールを配合したBSF 15区、BSF 30区、BSF 45区の合計4飼料給区で、アメリカミズアブ配合飼料給餌区の15、30および45の各数字は対称区の飼料中に含まれる魚粉をアメリカミズアブミールで代替した割合を示している。棒グラフの上のa、ab、bのように異なる文字は、グラフで表された数値の間に有意水準5%以上の差があることを示している。

用語解説

- 注1 アメリカミズアブ(ミズアブ)

アメリカミズアブ(学名: Hermetia illucens)は、ハエ目ミズアブ科の昆虫。成虫は体長15-20mm、幼虫は体長20-28mm。原産地は北米、中米とされているが、現在は世界各地に分布している。日本には1950年頃に侵入し、本州、四国、九州等で自然繁殖している。成虫は5-9月頃に出現し、夏から秋に多い。幼虫、草や果実、動物の死体や糞などの腐敗有機物を食べるため、家庭の生ごみやコンポストから発生することもある。成虫も繁殖活動のためこれらに集まるが、口がなく餌は食べない。人や動物を刺すことはない。 - 注2 腸内細菌

ここではマダイの腸の内部に生息している細菌のこと。腸内細菌はマダイが飼料を消化するのを助けるほか、免疫にかかわる働きなどがあると考えられる。 - 注3 メタゲノム解析

試料に含まれるゲノムDNAを直接網羅的に解析する手法。試料中の微生物の種類や割合を直接推定できるほか、培養が不要なため培養法が不明な微生物の情報も得ることができる。

問い合わせ先

(研究に関すること)

東京海洋大学 学術研究院 教授 芳賀穣(ハガ ユタカ)

E-mail : haga[at]kaiyodai.ac.jp

人間環境大学 環境科学部フィールド生態学科 教授 森岡伸介

E-mail : s-morioka[at]uhe.ac.jp

東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 霜田政美

E-mail : m-shimoda[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

福井県立大学 海洋生物資源学部 教授 佐藤秀一

E-mail : ssatoh[at]fpu.ac.jp

(取材に関すること)

東京海洋大学 総務部 総務課 広報室

Tel:03-5463-1609/E-mail:so-koho[at]o.kaiyodai.ac.jp

人間環境大学 入試・広報部 高大連携推進室 北出 健一

Tel:0564-48-7811/E-mail: koho[at]uhe.ac.jp

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 総務・広報情報担当(広報情報担当)

Tel : 03-5841-8179, 5484 Fax:03-5841-5028

E-mail:koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

福井県立大学かつみキャンパス企画サービス室 宮田克士

Tel:0770-52-7305/E-mail:j-miyata[at]fpu.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。