東北と九州のコメの生産額が気候変動によって受ける影響を推定

発表のポイント

- 気候変動が緩和されず気温が産業革命前と比較して4℃昇温した場合,東北の「ひとめぼれ」と九州の「ヒノヒカリ」の年間生産額は現在の値に対してそれぞれ93.9%と75.9%へ低下する可能性があります.また,現在発生している生産額の低下はより高頻度で起こると見込まれました.

- 4℃昇温のシミュレーション結果に基づくと,昇温1℃あたりの生産額の低下(経済損失)は東北で70億円,九州で120億円と推定されます.これは一等米比率の低下に加えて九州では収量の低下が影響しています.

- これらの影響を緩和するために,田植え日の早期化による収量の確保が晩期化による一等米比率の向上より効果的でした.

- 現在の品種や栽培状況では生産額の低下を回避することは難しく,気候変動に適応した高温耐性品種の導入と田植え日の調整が必要です.

発表概要

福島大学共生システム理工学類の吉田龍平准教授は,東京大学大学院農学生命科学研究科の西原是良助教,拓殖大学の高橋大輔教授との共同研究により,気候変動が緩和されない場合にはコメの経済損失が拡大しその頻度も高まるおそれがあることを明らかにしました.

・気候変動が緩和される場合(+2℃),東北のコメ生産額は現在より高まるが,緩和されない場合(+4℃)には低下する(+2℃: 110.1%, +4℃: 93.9%).九州では昇温の度合いによらず低下する(+2℃: 96.4%, +4℃: 75.9%)

・昇温1℃あたり東北で70億円,九州で120億円の損失が生じる

・経済損失の頻度は増加:25年→4.0年(東北),1.1年(九州)に一度

・気候緩和に加え高温耐性品種や田植え日の早期化といった適応策が必要

本研究成果が日本農業気象学会の学会誌「Journal of Agricultural Meteorology」に掲載されましたのでご報告いたします.

発表内容

◎研究の背景

気候変動が日本のコメに与える影響について,これまで多くの研究が行われています.北日本では環境の緩和で収量は伸びる一方,西日本では生育期間の短縮や不稔率の増加で収量は低下するとされています.加えて西日本ではすでに発生している品質の劣化が今後も継続すると見込まれています.こうした質と量の変化はコメの生産額の低下が懸念されますが,統計的に推定した一部の研究例を除いて詳細には明らかになっていませんでした.本研究は気候予測データに基づいて水稲生育シミュレーションを行い,収量と一等米比率の変化から今後のコメの生産額が気候変動で受ける影響を推定しました.

◎研究手法

気象条件に対する作物の生長を数式で表現した水稲生育モデル注1でシミュレーションを行いました.与えた気象条件はd4PDF注2と呼ばれるデータセットで,現在の気候条件を再現したもの(1981–2010年),温暖化が緩和されず世界の平均気温が+4℃昇温したもの(+4℃シナリオ),緩和が進んで+2℃に抑えられたもの(+2℃シナリオ)の3種類です.本研究では水稲生育モデルの一つであるHasegawa/Horieモデルを用いました.このモデルは気象条件に対する応答を品種ごとに表現できることが特徴で,東北は「ひとめぼれ」,九州は「ヒノヒカリ」を解析しました.モデルではひとめぼれは気温,ヒノヒカリは日の長さに高い感受性を持つように表現されています.

農林水産省等から公開されている過去の統計値を用いて県別,品種別の価格を推定しました.各県の全国平均に対する価格比と各品種の全品種に対する価格比を求め,全国・全品種の平均価格に乗じることで東北各県のひとめぼれの価格と九州各県のヒノヒカリの価格を算出しました.等級低下による価格の下落を考慮した上でシミュレーションから得られた収量と一等米比率を組み合わせ,地域ごとにコメの生産額を算出しました.

◎研究成果

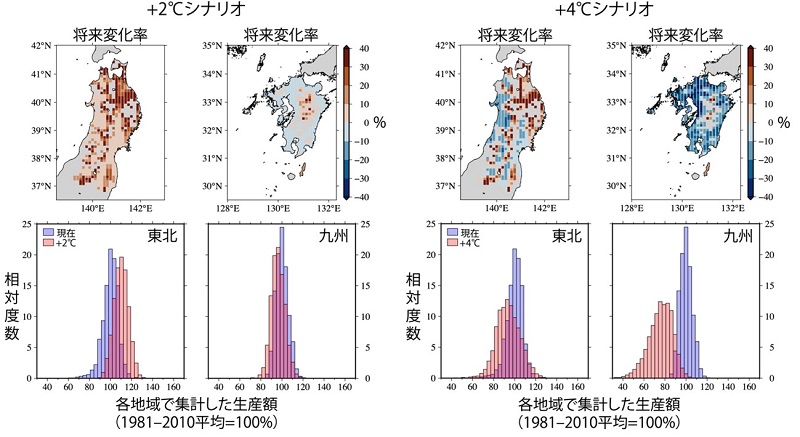

気候変動が緩和されない+4℃シナリオでは,生産額は東北と九州どちらの地域でも低下しました(図1).現在の生産額と比較して,東北は93.9%,九州は75.9%へ低下しました.一方で緩和された+2℃シナリオでは収量の増加によって東北は110.1%へ向上するものの,九州は+4℃シナリオと同様に96.4%へ低下しました.昇温に対する生産額の変化が単調ではないことに注意が必要ですが,+4℃シナリオの結果に基づくと,昇温1℃あたりの経済損失は東北で70億円(現在の生産額の1.5%に相当),九州では120億円(同6.0%)と見込まれました.これはどちらの地域でも一等米比率の低下が要因で(東北:1.4%,九州:0.7%),九州では収量の低下も起こっていました(東北:0.1%,九州:5.3%).

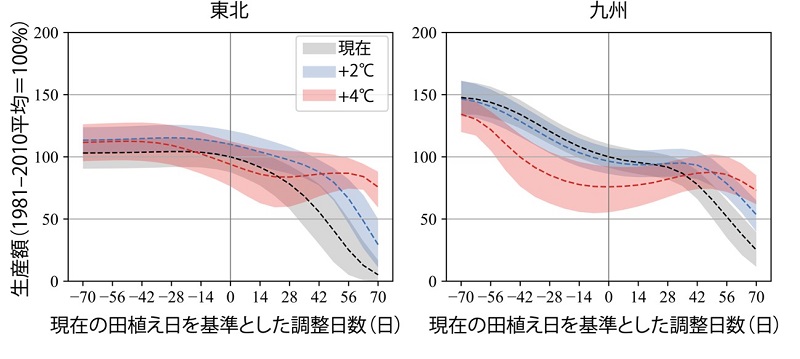

+4℃シナリオでは現在と同程度の経済損失が起こる頻度が増加し,例えば25年に一度発生している生産額の低下(東北: 13.8%,九州: 9.6%)は東北で4.0年に一度,九州で1.1年に一度へ頻発化しました.気候変動に適応した栽培管理として田植え日の早期化はどちらの地域でも有効で,適切な田植え日を選択することで現在と同程度の生産額を確保しうる可能性が示されました(図2).

◎本研究の意義と今後の課題

気候変動を緩和できず有効な適応策がとられない場合,一等米比率の悪化と収量の低下によって生産額の損失が生じると考えられます.これらの結果は気候変動の緩和が不可欠であることとともに,高温耐性品種の導入や昇温に応じた田植え日の調整といった適応策の導入が必要であることを示しています.ただし,本研究では収量や品質の変化に起因する国スケールや地域スケールの単価の変動は考慮していないことに加え,水田面積の長期傾向や水資源・水管理の変化は考慮されていないことに注意が必要です.

図1 コメの生産額の将来変化

左は気候変動が緩和されたシナリオ(+2℃),右は緩和されないシナリオ(+4℃)に対する結果.上段は現在の値(1981–2010年平均)からの変化率の分布で,灰色は解析対象外の地点を表す.下段は地域ごとに集計した年間生産額(1981–2010平均=100%)で「現在」のヒストグラムは+2℃,+4℃シナリオで同一である.

図2 田植え日の調整日数に対する生産額の変化.

灰色は現在気候,青色は+2℃シナリオ,赤色は+4℃シナリオに対する結果.塗りつぶしは各シナリオの生産額上位5%と下位5%の範囲,点線は中央値を表す.正の調整日数は現在より田植え日を遅らせること,負は早めることを表す.

論文情報

- 雑誌

- Journal of Agricultural Meteorology

- 題名

- Climate-induced risk assessment of future rice production value in the Tohoku and Kyushu region, Japan (東北と九州のコメ生産額が気候変化によって受ける影響のリスク評価)

- 著者

- 吉田龍平・西原是良・高橋大輔

- DOI

- https://doi.org/10.2480/agrmet.D-24-00005

用語解説

- 注1 水稲生育モデル

気温,日射,湿度,風といった気象条件や管理条件を設定することで水稲の日々の生長を数式に基づいて算出するモデル.本研究では東北と九州をそれぞれ10kmメッシュで覆ってシミュレーションを行いました. - 注2 d4PDF

物理的なプロセスに基づいて計算された気候変動予測データの一つで,少しずつ異なる多数の初期値・境界値で計算された結果で構成されています.データ数が多いことから平均値だけでなく,まれにしか起こらない現象の変化についても解析することが可能です.本研究は現在気候1500年,+4℃シナリオ5400年,+2℃シナリオ3240年の,計10140年の水稲生育シミュレーションと生産額の推定を実施しました.

研究助成

文部科学省科学研究費補助金(JP20K12191, JP23K05462),JST・共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)(JPMJPF2013)

問い合わせ先

(研究に関するお問い合わせ先)

福島大学 共生システム理工学類

准教授 吉田 龍平

電 話:024-503-3279

メール:yoshida[at]sss.fukushima-u.ac.jp

東京大学 大学院農学生命科学研究科

助教 西原 是良

拓殖大学 政経学部

教授 高橋 大輔

(広報に関するお問い合わせ先)

福島大学 総務課広報係

電 話:024-548-5190

メール:kouho[at]adb.fukushima-u.ac.jp

東京大学 大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 広報情報担当

電 話:03-5841-8179, 5484

メール:koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

拓殖大学 藤村

電 話:03-3947-7160

メール:web_pub[at]ofc.takushoku-u.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。

関連教員

西原 是良