在来牧草の混播による効果的な風食抑制を実証 ――砂丘における植生回復の初期段階に着目して――

研究成果のポイント

- 異なる特性を持つ2種類の植物を組み合わせて植えることで、砂漠化した土地を効率的に緑化できることを実証

- 植物の種まきから風による土壌侵食が抑えられるまでの過程を、詳細な現地調査で明らかに

- 北東アジアの砂漠化対策に具体的な目標値を提示し、効率的な草原回復と持続可能な牧畜業の実現に貢献

研究概要

東京大学大学院農学生命科学研究科の甲野耀登助教と、大黒俊哉教授らによる研究グループは、草原地域における砂丘の安定化に取り組む現地施策の有効性を検証しました。近年、気候変動や経済発展に伴う人口・家畜の増加により、草原地域では固定砂丘上の植生が失われ、砂丘が再び移動し始める「再活動化」が問題となっています。研究グループは、この再活動化した砂丘において、現地で行われている植生の回復と砂丘の安定化施策の効果検証を行いました。

本研究では砂丘地における4年間の現地調査により、現地で実施されている成長速度の異なる在来のイネ科草本とマメ科低木を組み合わせた播種手法について、それぞれの植物の特性を活かしながら砂丘表面を効果的に安定化できることを実証しました。この施策により、砂丘表面の風食(注1)を大幅に軽減できることが明らかになりました。この研究成果は今後、砂漠化が進行する地域における砂丘の安定化と持続可能な牧畜業の実現にも貢献することが期待されます。

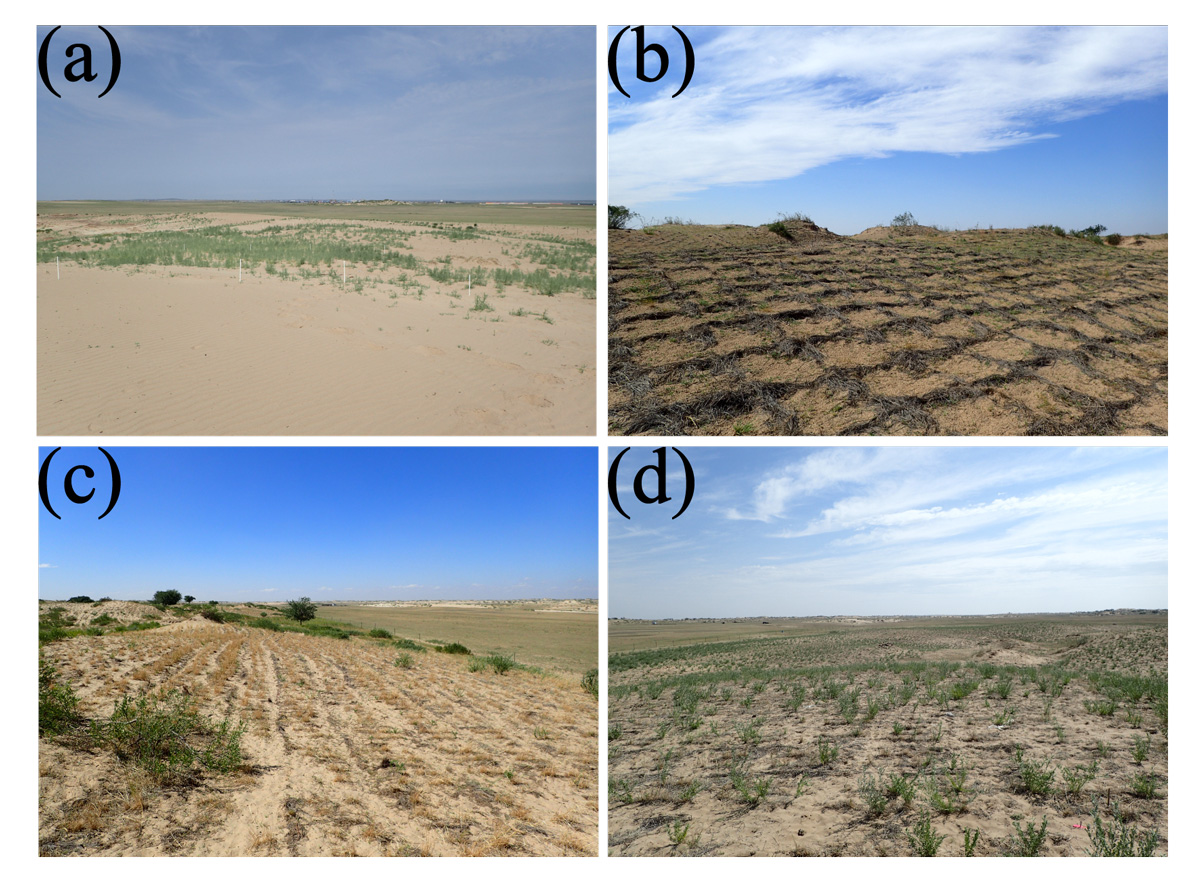

図1:対象とした4種類のサイト。

(a)は流動砂丘、(b)は草方格と牧柵のみ、(c)と(d)は草方格と牧柵に加えて異なる時期に2種類の牧草を播種した。

研究内容

研究の背景と目的

北東アジアの砂漠化地域では、過放牧(注2)による植生劣化と砂丘の移動が深刻な環境問題となっています。これまで、草方格(注3)の設置や植物の播種といった砂丘固定技術が実施されてきましたが、植生の回復過程と風食抑制効果の詳細な関係性については十分な理解が得られていませんでした。

特に、植生被覆率がどの程度あれば風食を抑制できるのか、また植生の回復初期段階でどのような要因が植物の定着に影響するのかという点は、効果的な砂漠化対策を実施する上で重要な課題でした。さらに、異なる生育特性を持つ植物を組み合わせることで、より効果的な植生回復が可能になるのではないかという仮説も検証が必要でした。

研究内容と成果

本研究では、中国内モンゴル自治区の半乾燥草原であるフルンボイル草原において、現地で実施されている禁牧柵および草方格の設置と2種類の在来植物(イネ科多年生草本のElymus spp.(エゾムギの仲間)とマメ科低木のCaragana microphylla(ムレスズメの仲間))の混播(注4)による砂丘固定効果を4年間にわたって調査しました。

植物の生育と相互作用

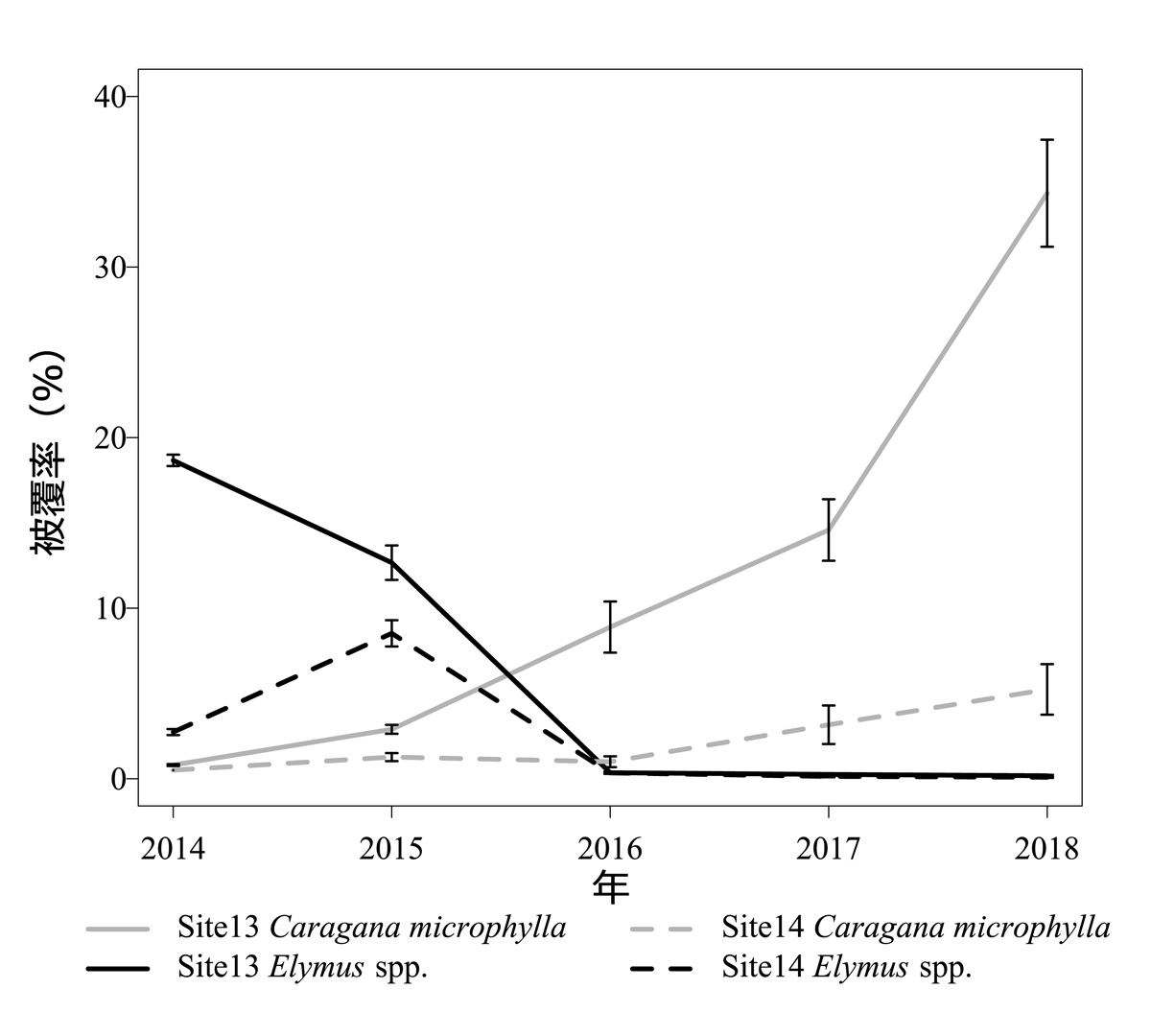

調査の結果、2種の植物の生育パターンに興味深い相互作用が確認されました(図2参照)。イネ科多年草は播種後早期に高い被覆率を示し、その後徐々に減少する傾向が見られました。一方、マメ科低木は初期の生育は緩やかですが、3~4年目には被覆率が大きく増加し、イネ科多年草を上回るようになりました。

この結果は、2種の植物の成長速度の差に加え、早期に成長するイネ科多年草が「看護効果(注5)」を発揮し、マメ科低木の生育を支援する役割を果たしていることを示唆しています。特に、2013年に播種を行った地点(Site 13、図2参照)では、この効果が顕著に表れました。

また、環境ストレスへの対応も重要な知見として得られました。2016年に干ばつが発生し、播種時期の違いにより植物の生存率に大きな差が生じました。これは、植生の回復初期段階における環境変動への脆弱性を示しています。

図2:播種した2種の在来植物(イネ科多年生草本のElymus spp.とマメ科低木のCaragana microphylla)の被覆率の変遷。

事前調査を行った2014年のデータを加えて5年分表示している。

風食抑制効果と植生被覆率の関係

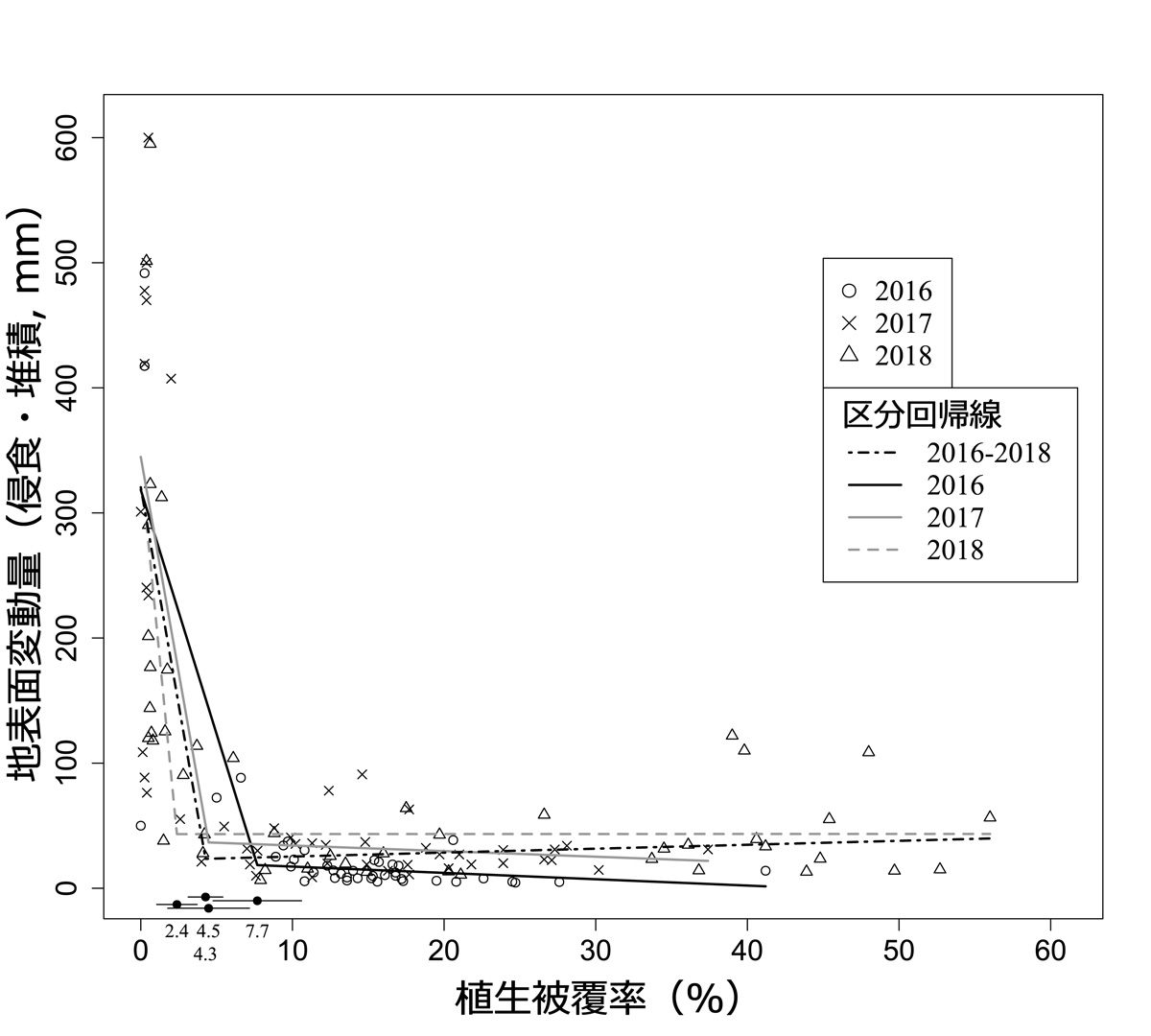

研究では、植生被覆率と風食量の関係について重要な発見がありました(図3参照)。植生被覆率が約5%を超えると、風食量が急激に減少することが判明しました。この「閾値」は、砂漠化対策における具体的な目標値として非常に重要です。

図3:植生被覆率と年間風食量の関係

社会的意義と今後の展望

本研究の成果は、砂漠化対策における具体的な指針を提供します。特に以下の3点が重要です:

1. 複数種の植物を組み合わせた播種方法の有効性を実証したことで、より効率的な植生回復技術の確立に貢献します。

2. 植生被覆率5%という具体的な目標値の提示は、砂漠化対策の計画立案や効果検証に活用できます。

3. 植生回復初期の環境ストレスへの対応の重要性を明らかにしたことで、より効果的な管理方法の開発につながります。

今後は、さらに長期的な観察や異なる気候条件下での検証を行うことで、より効果的な砂漠化対策技術の開発につながることが期待されます。また、この研究で得られた知見は、他の乾燥地域における砂漠化対策にも応用できる可能性があります。

本研究は、砂漠化対策における植生回復の初期段階に着目し、具体的な管理指針を提供した点で、実用的かつ学術的に重要な貢献をしたといえます。

発表者

東京大学 大学院農学生命科学研究科 生圏システム学専攻

大黒 俊哉 教授

土屋 一彬 研究当時:助教

現:国立環境研究所 社会システム領域 主任研究員

甲野 耀登 研究当時:博士課程(現:助教)

木村 圭一 研究当時:修士課程

現:国立環境研究所 社会システム領域 特別研究員

東京農業大学 農学部 生物資源開発学科

山田 晋 准教授(現:教授)

東京学芸大学 環境教育センター

小柳 知代 准教授

鳥取大学 乾燥地研究センター

山中 典和 教授

岡山大学 大学院環境学研究科 生命環境学専攻

吉川 賢 教授

論文情報

- 雑誌

- Ecological Engineering

- 題名

- Effectiveness of sand-fixing measures for restoration of vegetation and mitigation of wind erosion and deposition in a degraded sandy rangeland, northern China

- 著者

- Akito Kono*, Keiichi Kimura, Susumu Yamada, Tomoyo F. Koyanagi, Norikazu Yamanaka, Ken Yoshikawa, Kazuaki Tsuchiya, Toshiya Okuro

- DOI

- https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2024.107456

用語解説

- (注1) 風食

風による地表面の侵食または堆積を表す。 - (注2) 過放牧

家畜頭数の増加や、一群あたりの面積の減少により密度が高くなることで、草地の環境収容力を超えて放牧が行われ、植生や地表面状態が劣化すること。 - (注3) 草方格

わらを1-2m程度の格子状に地面に埋め込んだ構造物。地表面にわらが突き立ち柵状になることで、地表面付近の風を遮り、風による侵食を軽減する。 - (注4) 混播

複数の植物種の種を同時に同じ場所に播くこと。 - (注5) 看護効果

植物の種間相互作用の一つで、ある植物によって、日射や温度変化といった周囲の環境ストレスが軽減されたり、落ち葉の蓄積などで養分が供給されたりすることで、周囲の他の植物の生育が促進されること。

研究助成

本研究は、日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)および科研費(課題番号:JP19H04316, JP22H01310)の支援により実施されました。

問い合わせ先

(研究内容については発表者にお問合せください)

東京大学 大学院農学生命科学研究科 生圏システム学専攻 緑地創成学研究室

助教 甲野 耀登

E-mail:akono[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

〈報道に関する問合せ〉

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 総務・広報情報担当(広報情報担当)

TEL: 03-5841-8179, 5484 FAX:03-5841-5028

E-mail:koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。

関連教員

甲野 耀登

大黒 俊哉