海の許容量を超えたマイクロプラスチック ――長期間安定後、2010年代に入り急激に増加開始――

発表のポイント

- 戦後から現在に至る71年間の日本周辺海域のマイクロプラスチック密度変動を調べた。

- 世界最長の時系列試料解析により、海洋プラスチック汚染の進行は一様でなく、80年代以降30年以上の停滞期を経て、直近10年で急激に汚染が進んでいることが明らかになった。

- 長年安定していたマイクロプラスチック密度の急激な増加によって、生態系に対するリスクが飛躍的に高まっている。本成果を基盤として汚染影響予測研究の進展が期待される。

研究概要

東京大学大学院農学生命科学研究科の高橋一生教授、宮園健太郎大学院生、大気海洋研究所の山下麗特任研究員、水産研究・教育機構水産資源研究所の田所和明主幹研究員らによる研究グループは、海表面を漂うプラスチックごみの量について、戦後から現在に至る71年間の世界最長の時系列変動を明らかにしました。

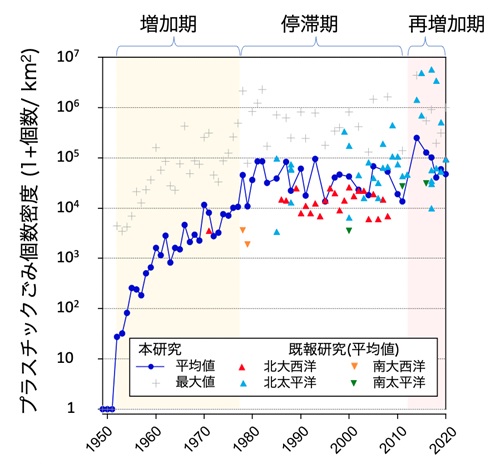

海面に浮遊するプラスチックごみ量の長期動向は、プラスチック汚染が海洋生態系に与える影響を理解する上で重要な手がかりとなりますが、汚染問題が注目されるようになった1990年代以前の研究例が少なく、特に1970年以前については世界的に観測例が全く存在しないため、汚染開始からどのような過程を経て現在の状況に至ったのか、明らかにされていませんでした。東京大学大学院農学生命科学研究科高橋教授らの研究グループは、水産研究・教育機構に保管されていた1949年以降の時系列プランクトン試料に含まれる海洋プラスチックごみ濃度を調べ、戦後から現在に至る71年間の世界最長の時系列変動を明らかにしました。その結果、日本周辺海域のプラスチックごみ汚染は、1952年の初検出以降、1970年代までに約800倍に増える「増加期」の後、密度が30年以上殆ど変化しない「停滞期」を経て、2010年代半ば以降、急激に密度が増えた「再増加期」の三つの時期から構成されていることが分かりました(図1)。この結果は、海表面のマイクロプラスチック密度を長期間安定化させる機構が海洋に存在していることを示唆すると同時に、現在のプラスチックごみ流入量がこの許容量を上回っていること示しており、汚染レベルが再び拡大し始め生態系に対するリスクが急激に高まっていることを意味しています。

図1: 日本周辺海域における浮遊プラスチックごみ密度の時代変遷と先行研究における報告値の比較.

研究内容

環境中に流出したプラスチックごみの一部が、海に蓄積し続ける海洋プラスチック汚染が世界的な問題になっています。これまでに海洋に流入したプラスチックは少なくとも約2500万トンと見積もられていますが(関連情報①)、全世界の海表面に浮かぶプラスチックの量はその一割程度に過ぎず、残りの行方不明分(ミッシングプラスチック)の動態把握が急務となっています。海表面に浮遊しているプラスチックごみ量の長期動向は、このミッシングプラスチック動態解明の鍵であると考えられていますが、この問題が注目されるようになった1990年代以前の観測値は少なく、特に1970年以前については世界的に観測例が全く存在しないため、汚染開始からどのような過程を経て現在の状況に至ったのか、明らかにされていませんでした。

今回、東京大学大学院農学生命科学研究科、水産研究・教育機構、東京大学大気海洋研究所らの研究グループは、水産研究・教育機構が管理・保管していた表層曳プランクトン過去試料群を用いて、戦後から現在に至る71年間の世界最長の時系列変動を明らかにしました。これらの試料は、同機構が1949年以降実施してきた浮魚類卵稚仔分布調査において採集されたものであり、本来の調査目的である浮魚類卵と仔稚魚が取り除かれた後、宮城県塩釜市にある水産研究・教育機構水産資源研究所(塩釜拠点)に採集記録と共に保管されてきたものです。研究グループは、このうち日本周辺海域で1949年〜2020年の間に観測が実施された9362測点の試料を抽出し、これに含まれるプラスチックごみの個数、サイズ、形状とこれらの長期変動を解析しました。その結果、北太平洋における海洋プラスチック汚染は、1)増加期:1950年代〜1970年代、2)停滞期:1980年代〜2010年代初頭、3)再増加期:2010年代中期以降、の三つの時期に大きく区分されることが明らかとなりました(図2)。

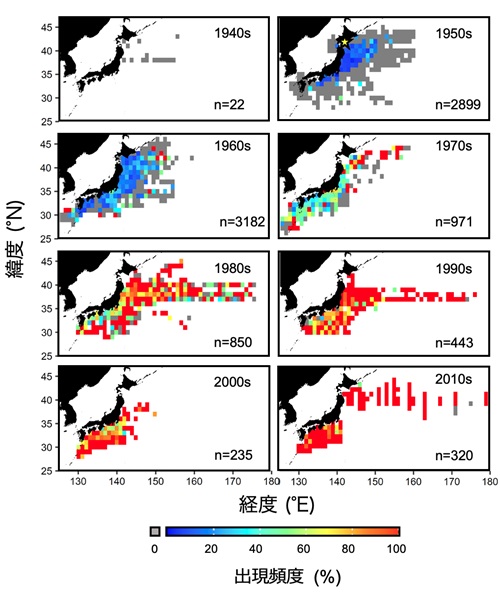

最も古いプラスチックごみは、1952年青森県沖の試料より発見されました。これは海表面から得られた試料としては世界で最も古い出現記録となります。流入最初期(1950年代)のプラスチック汚染海域は黒潮、津軽暖水によって輸送される粒子が集積しやすい東北海域から始まり、1960年代になると関東・東海海域、西日本沿岸域に広がりました。その後年代を追う毎に沖合に広がっていたことから、初期の汚染源が主に日本国内にあったことが強く示唆されます(図3)。この間の平均プラスチックごみの個数密度は、1950年代の約10個/km2から1970年代末までに約800倍に増え、1980年代初頭には10万個/km2近くに達していました。この時期は日本の高度経済成長期と重なり、経済活動の活発化に伴い国内プラスチック生産量も増大し海洋プラスチック汚染が急速に進んでいたことを示しています。

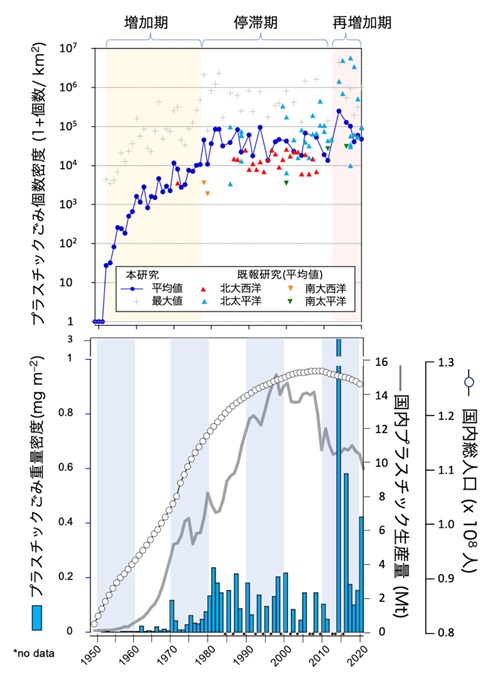

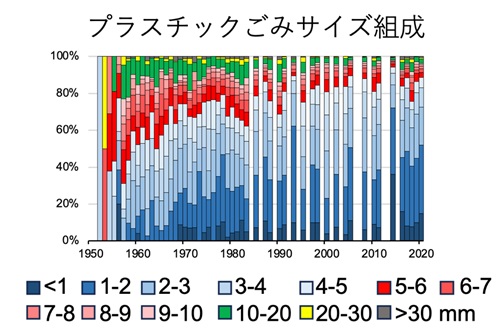

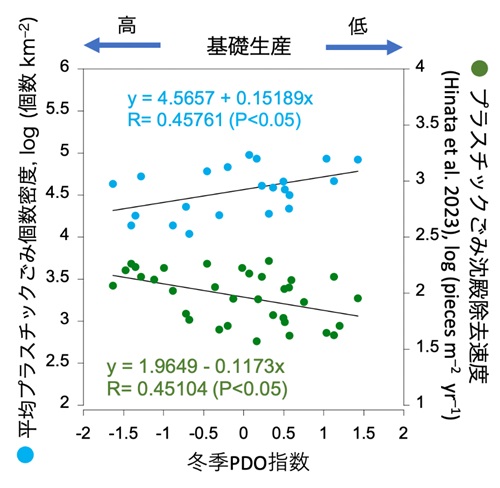

興味深いことに、80年代以降は、国内総人口、プラスチック生産量が引き続き増大していたにも関わらず、プラスチックごみ個数密度は1〜10万個/km2の間で変動し30年以上明確な増加傾向を示しませんでした。この停滞期の原因を現時点で明確に特定することはできませんが、1)プラスチック処理関連法案、回収システムの整備、2)沖合海域への拡散に伴う密度希釈と遠隔地海岸への輸送・集積、3)プラスチックごみの小型化と浮力低下に伴う表層からの沈降除去促進、等の要素が寄与した可能性が考えられます。1)については1970年に廃棄物処理法が制定されて以降、廃棄プラスチックの適正処理やリサイクルの推進が図られてきましたが、この間国内のプラスチック生産量が飛躍的に伸びていたことを考えると、停滞期が生じた原因のすべてを説明することは困難と思われます。2)についてはプラスチックごみ分布が沖合に拡大し始めた時期が停滞期の出現と一致していることから(図2,3)、密度安定化にある程度寄与していたと考えられます。3)については、まず根拠として流入開始以降、プラスチックごみのサイズの小型化が時代とともに継続的に進行し、停滞期の期間は大きさが5mm未満のマイクロプラスチックの数が全体の7-8割を占めるようになった時期と一致していることが挙げられます(図4)。近年の研究によって海洋に流出したプラスチックは紫外線などの影響で劣化し、細分化することで徐々に浮力を失うこと、浮力の弱まったプラスチックごみは表面に付着する植物プランクトンなどの微小生物による凝集体(バイオフィルム)の重さによって深層へ除去されやすくなることが指摘されており、このような過程が定常的に働くようになったことで停滞期が生じた可能性があります。この点について検証するため、調査海域である黒潮周辺海域の植物プランクトンの生産と負の関係性があることが知られる冬季PDO指数(注2)と停滞期のプラスチックごみ密度との関連性を調べたところ、両者には有意な負の相関が認められました(図4)。また、これとは逆に、先行研究(注2:関連情報②)によって調査海域に近い別府湾で見積もられた、表層からのマイクロプラスチックの年間除去量と冬季PDO指数の間には、正の関係性が認められました(図5)。以上の結果は、調査海域の植物プランクトンの生産が高い年には、凝集体形成等を通して海表面のプラスチックごみの沈降除去が促進されていたことを示しており、この過程が30年以上におよぶ停滞期出現の一因となっていた可能性を示しています。

プラスチックごみ密度が安定している停滞期は2010年代初頭まで続きましたが、2010年代中期以降になると、平均10万個/km2を越える年が複数記録され、汚染が再び進行する兆候が認められました。これら各年代を通して明らかとなった海洋プラスチック汚染の経年変化は、1970年代以降から最近まで世界各地で断続的に実施された調査値と概ね一致していることから、この傾向は全球的な汚染状況を反映していると考えられます。従って、最も可能性の高い増加原因として、まず近年の世界的なプラスチック使用量の増加が挙げられます。さらに温暖化による植物プランクトン生産性の低下(沈降除去効果の低減)、河川を通じて陸域から大量のプラスチックごみを流入させる集中豪雨の増加傾向など、気候変動の影響も再増加に寄与している可能性があります。近年の顕著な海表面プラスチック個数密度再増加は、長期にわたりプラスチックごみ個数密度を安定化させてきた海洋の許容量を上回るプラスチックごみが海洋に流入していることを示しています。プラスチックごみのサイズが継続的に小型化している観察結果(図3)も合わせると、微細なプラスチックごみが海洋食物連鎖の様々な段階に混入するリスクが飛躍的に高まっており、汚染が生態系に与える影響は以前に比べてより深刻度を増していると考えられます。今回、明らかになった世界最長の長期変動データセットは、生態系に対する影響評価を目的とした、より高精度のプラスチックごみ分布動態予測変動モデル構築の基盤となることが期待されます。

図2:日本周辺海域における浮遊プラスチックごみ密度の時代変遷

上)平均個数密度と先行研究の報告値との比較

下)平均重量密度と国内プラスチック生産量、人口動態との比較

図3:日本周辺海域における浮遊プラスチックごみ出現頻度の年代別空間変化

1950sの星印は、最も古いプラスチックごみ(1952年)が見つかった測点を示す、日本周辺海域のプラスチック汚染が1950年代に東北沖から始まり、1960年代〜1970年代にかけて出現頻度を高めながら関東・東海および西日本海域へと汚染域が拡大し、1980年代以降汚染域が沖合へと拡大した様子が分かる.

図4. 日本周辺海域における浮遊プラスチックごみサイズ組成の長期変動(1949年〜2020年)

青色系で示した長径5mm未満のマイクロプラスチックが時代とともに増加してきたことが分かる

図5: 停滞期(1978年〜2011年)における冬季PDO指数(注1)と、浮遊プラスチックごみ個数密度(本研究)および、表層からのプラスチックごみ沈殿除去速度(愛媛大日向教授らによる別府湾における先行研究データ:Hinata et al. 2023;注2)との関係.

冬季PDO指数は、調査海域の年間基礎生産量は負の相関があることが知られている. 本図の結果は、年間基礎生産量が高い年には表層のプラスチックごみ密度が低下する一方、海底まで沈殿除去されたプラスチックごみが増加していたことを示しており、植物プランクトン等との凝集体形成と表層からの沈降除去が停滞期における浮遊プラスチックごみの個数密度安定化に寄与していた可能性を支持する.

〇関連情報:

「プレスリリース①環境中に漏れた全世界のプラスチックごみ約60年分の行方を解析」(2022/03/02)

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/732/

「プレスリリース②別府湾海底堆積物が語る過去75年間(1940年〜2015年)の海洋マイクロプラスチック汚染状況の変遷」(2022/10/11)

https://www.ehime-u.ac.jp/data_relese/pr_20221011_kou/

東京大学

大学院農学生命科学研究科

高橋 一生 教授

宮園 健太郎 博士課程/日本学術振興会特別研究員

大気海洋研究所

山下 麗 特任研究員

水産研究・教育機構 水産資源研究所(塩釜拠点)

田所 和明主幹研究員

論文情報

- 雑誌

- Environmental Science and Technology

- 題名

- Long-term changes in the abundance, size, and morphotype of marine plastics in North Pacific

- 著者

- Kentaro Miyazono, Kazuaki Tadokoro, Gagame G. N. Thushari, Hiroomi Miyamoto, Akinori Takasuka, Mikio Watai, Tohya Yasuda, Takuya Sato, Rei Yamashita, Taketoshi Kodama, Kazutaka Takahashi*

- DOI

- https://doi.org/10.1021/acs.est.4c09706

用語解説

- 注1)PDO:太平洋十年規模振動(Pacific Decadal Oscillation)の略で、太平洋各地で海水温や気圧の平均的状態が、10年を単位とした2単位(約20年)周期で変動する現象を指す。PDO指数は、その状態を客観的に評価するための指標であり、特に12, 1, 2月の平均値である冬季PDO指数は、黒潮周辺海域の年間植物プランクトン生産量と有意な負の相関があることが報告されている。

- 注2) 愛媛大学日向教授らによって2022年に発表された研究成果(Hinata,H., Kuwae,M., Tsugeki,N., Masumoto,I., Tani,Y., Hatada,Y., Kawamata,H., Mase,A., Kasamo,K., Sukenaga,K. and Suzuki,Y. (2023), ""A 75-year history of microplastic fragment accumulation rates in a semi-enclosed hypoxic basin"", Science of The Total Environment, 854, 10.1016/j.scitotenv.2022.158751)関連情報も参照

研究助成

本研究は、東京大学-日本財団FSI「海洋プラスチックごみ対策に資する科学的知見充実プロジェクト」、環境研究総合推進費「長期時系列試料解析に基づく海洋マイクロプラスチック微細化・表層除去過程の解明(課題番号:JPMEERF20221001)」の支援により実施されました。

問い合わせ先

研究内容について

東京大学大学院農学生命科学研究科

教授 高橋 一生(たかはし かずたか)

E-mail:kazutakahashi[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

広報について

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 総務・広報情報担当(広報情報担当)

TEL: 03-5841-8179, 5484 FAX:03-5841-5028

E-mail: koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

時系列保管試料について

水産研究・教育機構 水産資源研究所(塩釜拠点)

主幹研究員 田所和明

E-mail: tadokoro_kazuaki79[at]fra.go.jp

水産研究・教育機構 本部経営企画部 広報課

TEL:045-277-0136 FAX:045-277-0015

E-mail:fra-pr[at]fra.go.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。