食物アレルギー患者の尿中脂質プロファイルの解析

発表のポイント

- 食物アレルギーの確定診断として、食物経口負荷試験が行われているが、より簡便で客観的な指標となるバイオマーカーの探索が求められてきた。

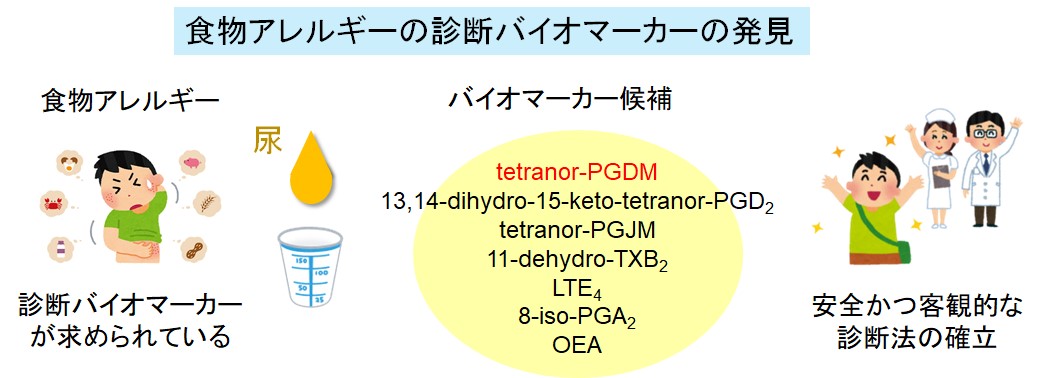

- 食物アレルギー患者の尿からプロスタグランジンD2(PGD2)代謝物を含む19種類の脂質代謝物が検出され、それらがアレルギー反応の指標となる可能性が示唆された。

- 尿は、小さな子供からでも容易に採取できるため、非侵襲的な診断マーカーとして応用が期待される。

図1:研究概略図

発表内容

研究の背景

食物アレルギーは、主に小児に多く発症し、食物摂取後の即時型アレルギー反応を引き起こす疾患である。診断には食物経口負荷試験(OFC)(注1)が標準的に用いられるが、アナフィラキシーショック(注2)などの有害反応を誘発するリスクがあり、安全かつ客観的な診断法の確立が求められている。アレルギー反応の過程では、肥満細胞(注3)が活性化され、大量の脂質メディエーターを産生する。特にプロスタグランジンD2(PGD2)は即時型アレルギー反応において重要な役割を果たし、その代謝物であるtetranor-PGDMが尿中に排泄されることを我々は報告してきた。しかし、食物アレルギー患者の尿中におけるtetranor-PGDM以外の脂質メディエーターの動態は明らかにされていない。本研究では、食物アレルギー患者の尿中脂質プロファイルを網羅的に解析し、OFCによるアレルギー反応が尿中脂質に与える影響を評価することで、新たな診断バイオマーカーの探索を目的とした。

方法と結果

本研究では、国立成育医療研究センター・アレルギーセンターにて、食物アレルギーに罹患している疑いがある小児を対象にOFCを実施し、OFC前(pre)およびOFC後4時間(post)の尿サンプルを採取した。対象は42名で、そのうち31名がOFC陽性(食物アレルギー患者)と判定された。尿中脂質メディエーターの網羅的解析には、液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)を用いた。

解析の結果、OFC陽性患者の尿では、PGD2の代謝物であるtetranor-PGDM、13,14-dihydro-15-keto-tetranor-PGD2、tetranor-PGJMの増加が確認された。また、炎症マーカーであるトロンボキサン(TX)A2の代謝物11-dehydro-TXB2もOFC陽性群で有意に上昇していた。さらに、ロイコトリエン(LT)E4、酸化ストレスマーカーである8-iso-PGA2、オレイン酸由来のオレオイルエタノールアミド(OEA)などの脂質もOFC後に増加した。一方で、リノール酸(LA)代謝物9-KODEや13-HODEはOFC後に減少し、アレルギー反応の進行に伴う脂質代謝の変化が観察された。

結論と意義

本研究では、食物アレルギー患者の尿中脂質メディエーターの包括的なプロファイルを明らかにし、OFC後に特定の脂質が増加または減少することを示した。特に、tetranor-PGDMをはじめとするPGD2代謝物やLT、TXA2などの炎症関連脂質がOFC陽性患者で顕著に増加しており、これらの脂質がアレルギー炎症のバイオマーカーとして有望であることが示唆された。また、リノール酸代謝物の減少や、酸化ストレスに関連する脂質の変動も、食物アレルギーの病態形成に何らかの影響を及ぼす可能性がある。

現在tetranor-PGDMに対する検査キットの開発を進めているが、他のマーカーについても検討を進めていき、より精度の高い診断・治療技術の開発に努めたい。

発表者

益子 櫻(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 博士課程:研究当時)

稲垣 真一郎(国立成育医療研究センター アレルギーセンター 医師)

濱端 大貴(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 修士課程:研究当時)

石井 健(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 博士課程1年)

永田 奈々恵(東京大学大学院農学生命科学研究科 寄付講座:食と動物のシステム科学研究室 特任講師)

山本 貴和子(国立成育医療研究センター アレルギーセンター 室長)

福家 辰樹(国立成育医療研究センター アレルギーセンター 診療部長)

成田 雅美(杏林大学医学部 小児科学教室 教授)

下澤 達雄(国際医療福祉大学 医学部臨床検査 教授)

大矢 幸弘(国立成育医療研究センター アレルギーセンター センター長:研究当時)

村田 幸久 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 准教授)

論文情報

- 雑誌

- Clinical & Experimental Allergy

- 題名

- Urinary lipid production profile of patients with food allergy

- 著者

- Sakura Masuko#, Shinichiro Inagaki#, Taiki Hamabata#, Takeru Ishii#, Nanae Nagata, Kiwako Yamamoto-Hanada, Tatsuki Fukuie, Masami Narita, Tatsuo Shimosawa, Yukihiro Ohya, Takahisa Murata

- DOI

- 10.1111/cea.14636

- URL

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cea.14636

用語解説

- 注1 食物経口負荷試験

食物アレルギーの診断のために行われる検査。少量から段階的に原因食物を摂取し、アレルギー反応の有無を医師が観察する。症状が出れば陽性(アレルギーあり)、出なければ陰性(食べられる可能性あり)と判定される。 - 注2 アナフィラキシーショック

アレルギー反応が急激に進行し、血圧低下や意識障害、呼吸困難などを引き起こす重篤な状態。最悪の場合、死に至る。 - 注3 肥満細胞

皮膚や粘膜などの組織に存在する白血球の一種。刺激を受けるとヒスタミンなどの化学物質を放出し、アレルギー反応を引き起こす。

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 獣医薬理学研究室

准教授 村田 幸久(むらた たかひさ)

Tel: 03-5841-7247

E-mail:amurata[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。

関連教員

永田 奈々恵

村田 幸久