20世紀初頭までの里山荒廃が 下流環境に与えた長期的影響を解明 ――明治以降の山地環境変化と土砂流出の関係――

発表のポイント

- 20世紀初頭までの森林の過剰利用による里山荒廃の影響は、土砂流出量の長期的な変化という形で少なくとも1990年ごろまで続いていたことが、東京大学の演習林での調査から明らかになった。

- 1929年から続く世界でも類を見ない長期的な土砂の観測により、はげ山への森林回復という20世紀の土地被覆の大きな変化が山地からの土砂流出におよぼしてきた影響が初めて明らかになった。

- 過去の過剰な森林利用の影響はことのほか長期にわたることが明らかになったが、今後、この成果が持続的な国土管理に生かされることを期待している。

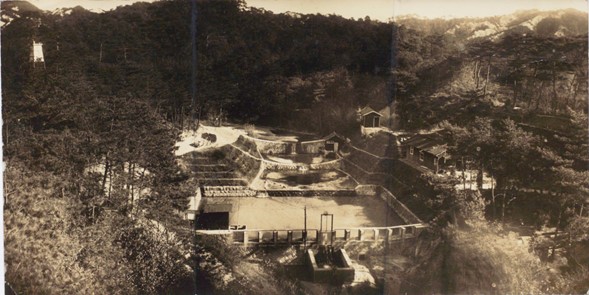

20世紀には山地環境が大きく変化した。量水堰堤と背後に広がる部分的にしか植生のない山

(1935年12月愛知県瀬戸市にて撮影 生態水文学研究所アーカイブス)

概要

東京大学大学院農学生命研究科の浅野友子講師、水内佑輔助教、岸本光樹技術専門職員、田中延亮講師、Colorado State UniversityのKristin Bunte博士をはじめとする研究グループは、20世紀初頭までの里山荒廃の影響は、土砂流出量の長期的な変化として少なくとも1990年ごろまで続いていたことを90年以上に及ぶ長期観測から明らかにした。日本の里山は20世紀初頭まで過剰に利用されており、特に花崗岩や三紀層からなる人里近くの山では、はげ山(注1)が多く見られた。はげ山では毎年の雨期に斜面の表土が侵食によって移動し、川に入った土砂は河床を上昇させ、天井川を形成し、洪水氾濫が頻発するなどしていた。しかしこの100年で森林は回復し、現在、はげ山はほぼ無い。はげ山の斜面が植生に覆われるようになると侵食が止まるので、川に入る土砂は大幅に減少し、下流に供給される土砂が減って河川環境の変化や、海岸線の後退に影響していたと考えられる。しかし、土砂がいつ、どのように減ったのかこれまで実態はわかっていなかった。愛知県瀬戸市にある東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林生態水文学研究所(注2、3、4)の白坂流域(88.5ヘクタール)では、1929年から土砂流出量を継続的に観測してきた。この世界で最も長く続いてきた土砂流出観測開始当初の記録を掘り起こし、現在も続けている観測データとあわせて分析したところ、1930年代から1990年代までの約60年かけて、流域からの土砂流出量が段階的だが1/10へと大幅に減少していたことがわかった(図1)。過去の空中写真を用いて森林景観の変遷と対応させた解析を行うことで、土砂流出の減少は森林の回復に大きく遅れていたことも明らかになり、かつて存在したはげ山から流出した土砂の一部は一時的に斜面の下や川の周辺にとどまっていたが、それらが数十年かけてゆっくり下流に運ばれていたことが示された。

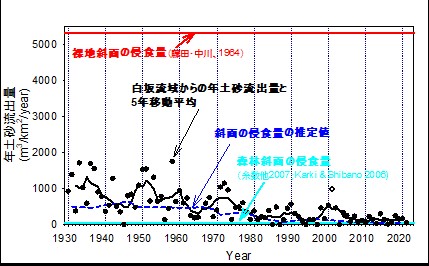

図1:1929年から観測されてきた白坂流域からの年土砂流出量(●)と5年移動平均(黒線)

斜面の侵食量(青点線)は空中写真解析による裸地面積率と、裸地斜面と森林斜面それぞれの侵食量から推定した。1990年中頃まではほとんどの年で推定した斜面からの侵食量より実際の土砂流出量が多い。2000年(○)は東海豪雨時に堰堤が土砂であふれたので、この値は過小評価の可能性がある。

発表内容

山は下流の平野を流れる河川や海岸に水や土砂を供給している。長い目で見れば、山からの土砂流出が、平野や海岸線をかたちづくっているといえる。エネルギー革命により身近な森の利用が減った20世紀には山地環境が大きく変化したが、それにともなって山からの土砂流出がどのように変化してきたのか明らかではなかった。今回、生態水文学研究所における1929年からの土砂流出量の観測結果から、土砂流出のゆっくりとした大きな変化が明らかとなった。

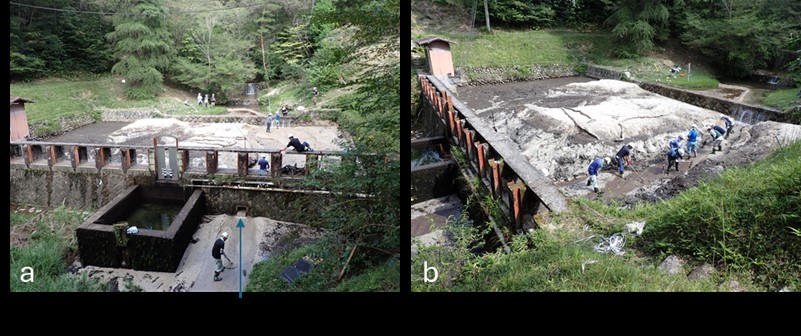

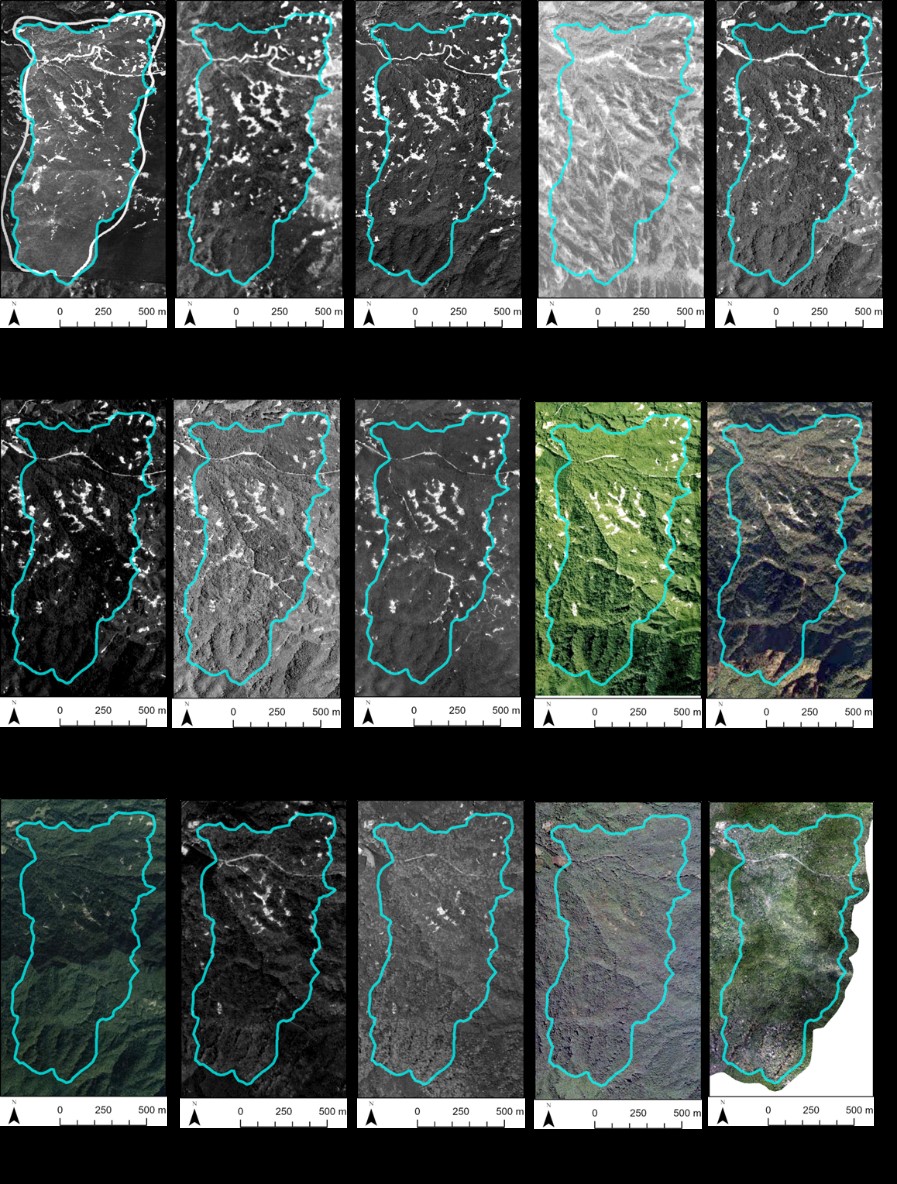

土砂流出を90年以上続けて観測した例は世界的にも非常に珍しい。この観測は当初、土砂流出をはかることを意図せず開始されていた。すなわち水量を観測するための施設である量水堰堤と静水池(図2)を川に設置するとどうしても堆積してしまう土砂を、水量の観測を継続するために適宜撤去しなくてはならなかったのだが(図3)、その作業記録から土砂流出量がわかった。2017年に倉庫から発見された1929~1964年の帳簿には、土砂を撤去するためにかかった費用とともに、撤去した土砂の体積(m3)が記録されていた。この記録をデータ化し、1965年以降の観測記録と合わせて分析した。また1930年に作成された流域の土地被覆図や1935年以降に撮影されてきた空中写真(図4)から、被覆の変化を読み取った。観測された水流出量と土砂流出量の関係から、土砂動態の変化を考察した。

図2 1935年ごろの白坂流域の量水堰堤と静水池

今も同じ設備を使っている。写真右上の猿投山の尾根は裸地だった。(生態水文学研究所アーカイブスより)

図3 量水堰堤の静水池に堆積した土砂を定期的に撤去する様子(2023年撮影)

(a)静水池の水を抜いた後、撤去する土砂の体積を把握するため測量し、(b)スコップなどで排出口から土砂を堰堤の下流へ移動させる。

白坂流域における裸地面積の比率は1930年にはすでに流域の8.6%で、1965年頃まで8.0~11.3%の間を推移したが、1970年代に急激に減少し1980年代には数%以下となった(図4)。長期に及ぶ土砂流出量の観測結果は、1930年代にはおよそ1000 m3/km2/yで裸地斜面の侵食量の1/5だったのが、60年後の1990年代にはおよそ100 m3/km2/yと森林斜面の侵食量と同程度まで次第に減少した(図1)。この間、ほとんどの年において、流域の裸地面積率から予測される斜面の侵食量に比べ、川に流出してくる土砂の量が多かった。つまり、この期間に流れてきている土砂の多くは、昔、はげ山斜面の侵食で生産された土砂が川の近くにとどまっていたものが、数十年の時間差で遅れて下流に移動してきていたと考えられる。また、東海豪雨があった2000年は土砂流出量が一時的に1970年以前と同程度に増加したが、土砂の多い期間はその後数年間続いただけで以前の土砂流出量レベル(100 m3/km2/y)に戻った。人為的な攪乱によってできた「はげ山」が土砂流出に及ぼす影響は、記録的な豪雨による土砂流出量の増加に比べてもかなり大きかったことが明らかとなった。

図4 1935年から2019年に撮影された白坂流域の空中写真

白く写っている裸地が1970年以降、減っていることがわかる。

本研究の結果は、山から流出してくる土砂の量は、現在の山の被覆状況だけでなく、今とは大きく異なっていた過去の被覆の変遷の影響を受けていることを示す。これは同時に、被覆の変化やダム建設など現在の山地環境の変化や改変は、今後数十年以上の長期にわたり土砂流出の変化を通じて下流に影響し続けることも示唆する。

数十年前の山地環境が現在や将来の平野や海と深くつながっていることは、理論的には理解されていたが、それを裏付ける具体的なデータや実証例がほとんどないために、国土管理において十分に考慮されてこなかった。山や川は「変わらないもの」と思われがちだが、長期観測によって数十年単位でゆっくりと大きく変化していることが明らかになった。持続的な国土管理のためには、私たちの自然観を見直す必要があるのではないだろうか。

本研究は、生態水文学研究所の歴代の教職員のたゆまぬ土砂排出とその記録の継続によるものである。

発表者

東京大学大学院農学生命科学研究科

浅野 友子 講師

水内 佑輔 助教

岸本 光樹 技術専門職員

田中 延亮 講師

Colorado State University Engineering Research Center

Kristin Bunte 研究当時:Research Scientist

論文情報

- 雑誌

- Earth Surface Processes and Landforms

- 題名

- Changes in sediment discharge over the 20th century from a mountain catchment that has experienced severe anthropogenic disturbances

- 著者

- Yuko Asano*, Yusuke Mizuuchi, Koju Kishimoto, Nobuaki Tanaka, Kristin Bunte

(*は筆頭著者) - DOI

- 10.1093/nar/gkaf154

- URL

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/esp.6071

用語解説

- 注1) はげ山

ここでは人為的に植生が剥ぎ取られて草木が生育していない山を指す。はげ山では表土が侵食され岩肌がむき出しになっていた。愛知県、滋賀県、岡山県に多かった。20世紀初頭からの治山・砂防工事とエネルギー革命によって森林が回復し、現在はげ山はほとんど見られなくなった。 - 注2) 演習林

森林や樹木、林業に関する基礎的・応用的研究を行うとともに、森林を学習する学生に教育の場を提供することを目的として設置された施設。 - 注3) 生態水文学研究所(旧 愛知演習林、愛知縣演習林):

1922年に東京大学によって愛知県瀬戸市に設置された大学演習林。100年以上、水や森、気象の変化を観察してきた。研究所ではこれまでに、多くの学生が学び、研究者が研究を行ってきた(https://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/eri/)。 - 注4)水文学

地球上の水循環を主な対象とする地球科学の一分野であり、主として陸地における水をその循環過程から地域的な水のあり方・分布・移動・水収支等に主眼をおいて研究する科学。

問い合わせ先

<研究成果に関する窓口>

東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態水文学研究所

講師 浅野 友子(あさの ゆうこ)

yasano[at]uf.a.u-tokyo.ac.jp

<取材対応に関する窓口>

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 広報情報担当

koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。

関連教員

浅野 友子

水内 佑輔

田中 延亮