ファイトプラズマの昆虫体内における可視化に成功―媒介昆虫体内で増殖し感染力をもつに至る仕組みを解明―

- 発表者

- 鯉沼 宏章(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 博士課程3年生)

前島 健作(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 助教)

発表のポイント

- 植物病原細菌ファイトプラズマが昆虫に侵入し、全身に感染する様子を可視化することに初めて成功しました。

- 本研究により、植物病原細菌が媒介昆虫に感染する過程が初めて明らかにされました。

- 本成果をもとに、ファイトプラズマの昆虫への感染を抑制する環境に優しい防除薬剤の開発が期待されます。

発表概要

マラリアやデング熱など昆虫に媒介される病気の多くでは、昆虫にも病原体が感染し増殖するため、その仕組みに興味が持たれています。植物病原細菌ファイトプラズマ(注1)は1,000種以上の植物に病気を引き起こし、世界中の農業生産に深刻な被害をもたらしていますが、ヨコバイ等の昆虫にも感染して増殖することで媒介されるという性質を持ちます。しかしこれまで、ファイトプラズマが昆虫においてどのように全身へと感染し、再び植物に感染力を持つようになるのか分かっていませんでした。

今回、東京大学大学院農学生命科学研究科の鯉沼宏章大学院生と前島健作助教らの研究グループは、ヨコバイ体内において、ファイトプラズマが昆虫の細胞骨格に結合し増殖ののち広がる様子を可視化することに成功し、ファイトプラズマが昆虫の消化管や唾腺などの臓器に感染して全身に広がっていく様子を初めて明らかにしました(図1下段左)。また、臓器内部の分布を三次元的に可視化する技術を確立し、ファイトプラズマが消化管や唾腺に感染・増殖する過程を詳細に解明しました(図1中央・右)。これらをもとに、ファイトプラズマが昆虫に媒介される際の全身感染モデルの究明に初めて成功しました(図2)。

このモデルは、昆虫媒介性の植物病原細菌に共通する基盤的な成果です。本研究成果は、昆虫による植物病原細菌の媒介メカニズムを分子レベルで詳細に解明する足がかりになるとともに、昆虫には影響を与えずにファイトプラズマの感染を抑制して媒介を阻止する環境に優しい新規薬剤の開発に繋がることが期待されます。

発表内容

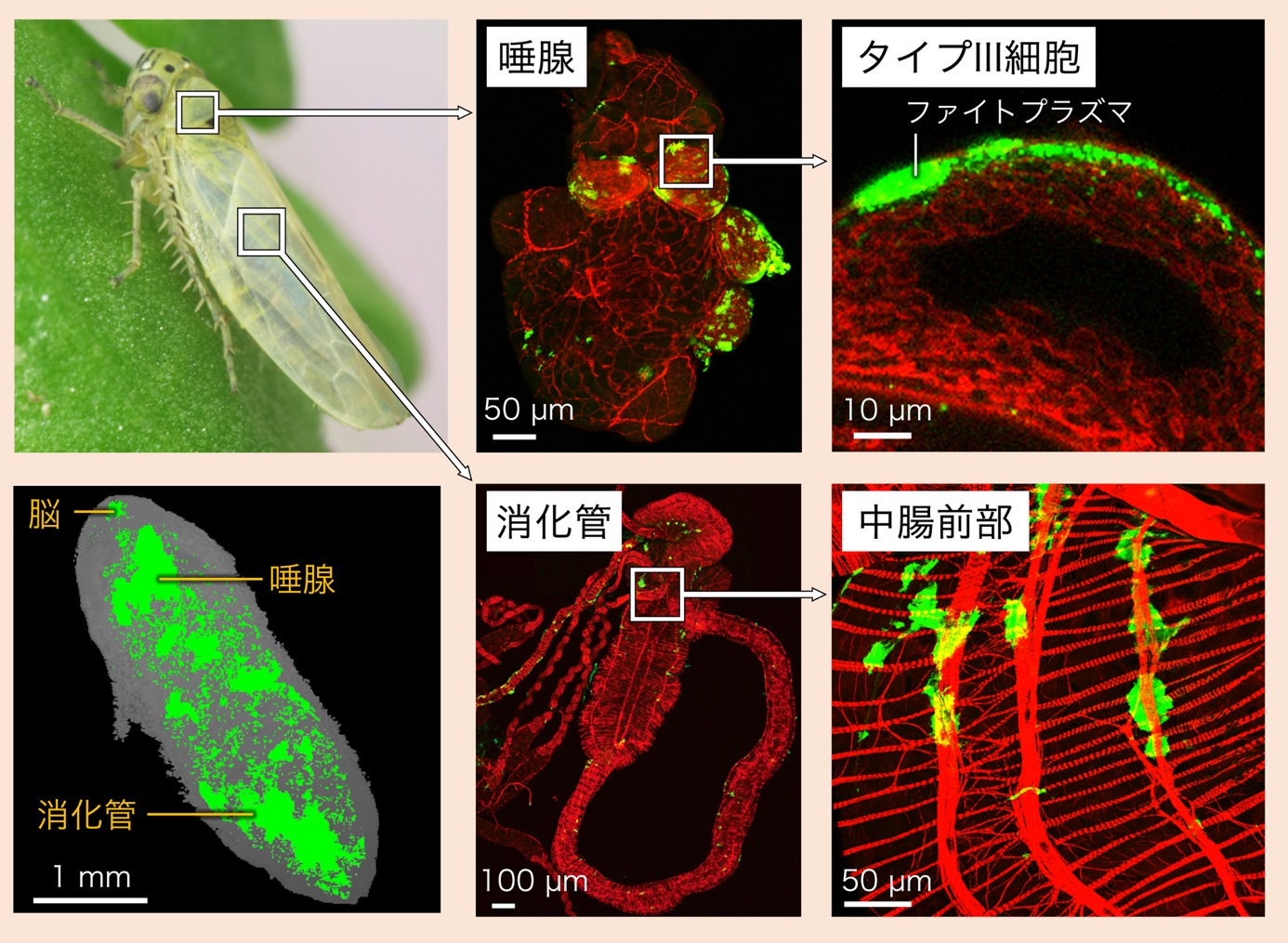

図1 媒介昆虫に全身感染するファイトプラズマ(緑色の輝点)

ファイトプラズマの媒介昆虫ヒメフタテンヨコバイ(上段左)、およびヨコバイ体内でファイトプラズマが全身感染している様子(下段左)。ファイトプラズマは消化管と唾腺のさまざまな組織に感染するが(中央)、消化管では主に中腸前部の細胞に侵入・感染し、やがて中腸前部の周りを取り囲む内臓筋上を広がり(下段右)、血体腔に放出される。唾腺では主にタイプIII細胞に侵入・感染し、やがて細胞内部の細胞内細管へと到達し(上段右)、唾液中に放出される。赤色はアクチンの蛍光を示す。

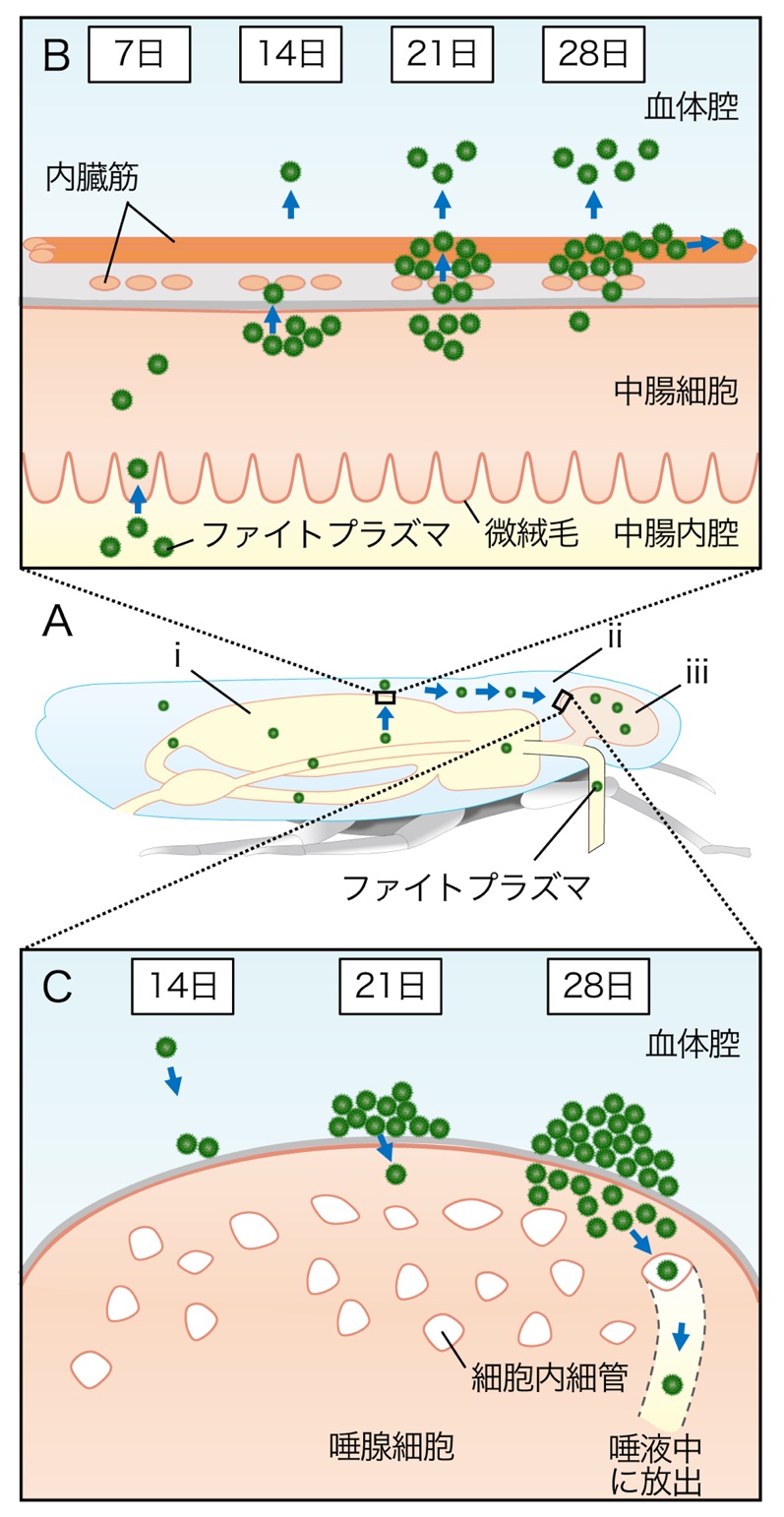

図2 媒介昆虫におけるファイトプラズマの全身感染モデル

A.全身における動態。昆虫が感染植物の汁を吸う(吸汁する)と、ファイトプラズマ(緑色の球状粒子)はまず昆虫の消化管(i)に到達し、その後血体腔(ii; 昆虫の体液成分で満たされている部分)へと移行する。ファイトプラズマは血体腔中を広がり、最終的に唾腺(iii)を含む全身に到達する。

B.消化管における動態。ファイトプラズマは吸汁7日後には中腸内腔から中腸細胞へと侵入・感染し、14日後には中腸細胞で増殖して一部が内臓筋や血体腔に移行する。21–28日後には、多数が内臓筋に感染して内臓筋に沿って広がるとともに、血体腔へと放出される。

C.唾腺における動態。ファイトプラズマは吸汁14日後には血体腔から唾腺細胞の表面に到達し始める。21日後には、多数が唾腺細胞の表面に蓄積し、28日後には一部が細胞内部に侵入し、細胞内細管へと入り唾液中に放出され、唾液とともに植物へと注入される。

1.研究の背景

ファイトプラズマは、1967年に故土居養二東京大学名誉教授によって発見された、植物の篩部に寄生しヨコバイ等の篩部吸汁性の昆虫により媒介される微小な植物病原細菌です。1,000種以上の植物に萎縮や黄化、枯死などの激しい症状を引き起こし、今日でも世界中の農業生産に甚大な被害をもたらしています。ファイトプラズマのように昆虫により媒介される植物病原体は、地球の気候変動とともに発生範囲が広がっており、その脅威は拡大しつつあります。ファイトプラズマは植物と昆虫という生物界をまたいだ宿主に感染して増殖できるというユニークな性質を持ちますが、昆虫の体内に取り込まれたあと、全身に感染し、再び植物に感染力を持つようになる仕組みはこれまで分かっていませんでした。

2.研究内容

今回、東京大学大学院農学生命科学研究科の鯉沼宏章大学院生と前島健作助教らは、ファイトプラズマの細胞膜表面を覆う膜タンパク質Amp(注2)に対する抗体を用いてヨコバイに感染したファイトプラズマを可視化することに成功し、分布を三次元構築することで昆虫体内においてファイトプラズマが感染し広がる様子を解明しました(図1下段左)。ファイトプラズマはヨコバイの消化管に感染して増殖した後に全身へと広がり、唾腺や脳に感染することがわかりました。さらに消化管と唾腺における詳細な分布を三次元的に可視化することで、臓器内でファイトプラズマが感染する組織に偏りがあることが明らかになり、主要な侵入・増殖部位や移行時期を特定しました(図1中央・右)。また消化管組織を移行する際に、ファイトプラズマが消化管の細胞骨格(アクチン繊維)に結合して広がることもわかりました(図1下段右)。これらの解析をもとに、ファイトプラズマが昆虫内で侵入・増殖・移行する過程を解明し、詳細な全身感染モデルの究明に初めて成功しました(図2)。

3.社会的意義・今後の予定

ファイトプラズマの他にも昆虫に全身感染して媒介される植物病原細菌が知られていますが、詳細な全身感染モデルは明らかになっていません。本研究で構築したモデルはこれらの病原細菌にも適用することができ、昆虫媒介性の病原細菌に共通する基盤的成果だと考えられます。

ファイトプラズマに感染した昆虫は活動が活発になるほか、産卵数が多くなることや寿命が延びることも報告されており、これらはいずれもファイトプラズマの感染拡大に寄与すると考えられます。ファイトプラズマは媒介昆虫の脳にまで感染していたことから、脳への働きかけにより、ファイトプラズマの生存に有利になるように媒介昆虫の行動を変化させているのかもしれません。

昆虫による植物病原細菌の媒介メカニズムはこれまでほとんど分かっていません。本研究によりファイトプラズマが昆虫に侵入・増殖・移行する際の時期や場所を特定できたことから、今後、そのメカニズムを分子レベルで詳細に解明するうえで重要な足がかりになると考えられます。ヒトの感染症であるマラリアなど、昆虫に媒介される病気の拡大防止には、病原体が昆虫に感染する段階で食い止めることが効果的と考えられています。ファイトプラズマに関しても昆虫組織への侵入や増殖のステップを阻害すれば、昆虫への感染を抑制して媒介を阻止することができると考えられ、昆虫には影響を与えずに生態系を保全しつつ病原体を防除する、環境に優しい新規薬剤の開発への貢献が期待されます。

本研究は日本学術振興会科学研究費補助金の支援を受けて行われました。

発表雑誌

- 雑誌名

- Scientific Reports(3月13日オンライン公開)

- 論文タイトル

- Spatiotemporal dynamics and quantitative analysis of phytoplasmas in insect vectors

- 著者

- Hiroaki Koinuma, Kensaku Maejima, Ryosuke Tokuda, Yugo Kitazawa, Takamichi Nijo, Wei Wei, Kohei Kumita, Akio Miyazaki, Shigetou Namba, and Yasuyuki Yamaji

- DOI番号

- 10.1038/s41598-020-61042-x

- 論文URL

- https://www.nature.com/articles/s41598-020-61042-x

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 植物病理学研究室

助教 前島 健作 (まえじま けんさく)

Tel:03-5841-1613

Fax:03-5841-5090

E-mail:amaejima<アット>mail.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

研究室URL:http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/ae-b/planpath/

用語解説

- 注1 ファイトプラズマ

1967年にマイコプラズマ様微生物(mycoplasma-like organism, MLO)として発見され、2004年に全ゲノムが解読された、ファイトプラズマ属に分類される植物病原細菌。細胞は細胞壁を欠いた直径0.1〜0.8 μmの不ぞろいな粒子状で、細菌の中でも最小クラス。植物の篩部に寄生し、ヨコバイ等の昆虫により植物から植物へと媒介される。1,000種以上の植物に感染し、植物に黄化病、萎縮病、天狗巣病、葉化病などの特徴的な病気を引き起こして最終的には枯死させる。ヨーロッパのブドウ生産や熱帯地域のココヤシ、サトウキビ生産など、世界中で被害をもたらしている。ファイトプラズマは昆虫により媒介されて広範囲に感染を拡大することから、一度発生するとその防除は難しく、伝染源となる感染植物の早期発見・除去と媒介昆虫の駆除が重要。 - 注2 膜タンパク質Amp

ファイトプラズマの細胞膜上に露出し、粒子表面の大半を覆っている膜タンパク質。Antigenic membrane protein(主要抗原膜タンパク質)の略。ファイトプラズマ粒子を粗精製してマウスに注射するとAmpに結合する抗体しか基本的に作られず、抗体に対する主要な抗原となることから名前がつけられた。その性質から、Ampに対する抗体はファイトプラズマの検出に適している。宿主昆虫の細胞骨格を構成するマイクロフィラメントと結合することにより媒介昆虫の特異性を決定している。

(2006年3月7日プレスリリース )