植物の栄養欠乏応答における翻訳制御:ホウ素が翻訳停止に影響することを発見

- 発表者

- 反田 直之(東京大学 大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 助教)

千葉 由佳子(北海道大学 大学院理学研究院 生物科学部門 形態機能学分野 准教授)

三輪 京子(北海道大学 大学院地球環境科学研究院 環境生物科学部門 環境分子生物学分野 准教授)

高松 世大(北海道大学 大学院生命科学院 博士課程:当時)

田中 真幸(東京大学 大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 特任助教)

山下 由衣(北海道大学 大学院農学研究院 基盤研究部門 応用生命科学分野 助教)

内藤 哲(北海道大学 大学院農学研究院 基盤研究部門 応用生命科学分野 特任教授)

藤原 徹(東京大学 大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 教授)

発表のポイント

- ホウ素(注1)濃度が異なる環境で栽培した植物について、遺伝子の翻訳状態の変化をゲノムワイドに解析し、翻訳段階で制御を受ける遺伝子を同定しました。

- AUG-Stopという最小のオープンリーディングフレーム(ORF・注2)が、複数の遺伝子において翻訳調節に関与している可能性が示唆されました。

- ホウ素濃度が高い環境環境では終止コドン上に存在するリボソーム(注3)の割合が増加することが明らかになり、ホウ素が翻訳過程において未知の役割を果たしている可能性が示唆されました。

発表概要

東京大学(大学院農学生命科学研究科)と北海道大学(大学院 理学研究院、農学研究院、および地球環境科学研究院)の共同研究グループは、環境中のホウ素濃度に応じてシロイヌナズナのmRNA量、翻訳量がどのように変化するのかをゲノムワイドに解析し、ホウ素が植物の翻訳プロファイルに与える影響を明らかにしました。この研究により、ホウ素濃度依存的な翻訳制御を受ける遺伝子群が明らかになっただけでなく、ホウ素が翻訳という生物の根本的なイベント、特に翻訳の終結過程に普遍的に関与していることが見えてきました。

発表内容

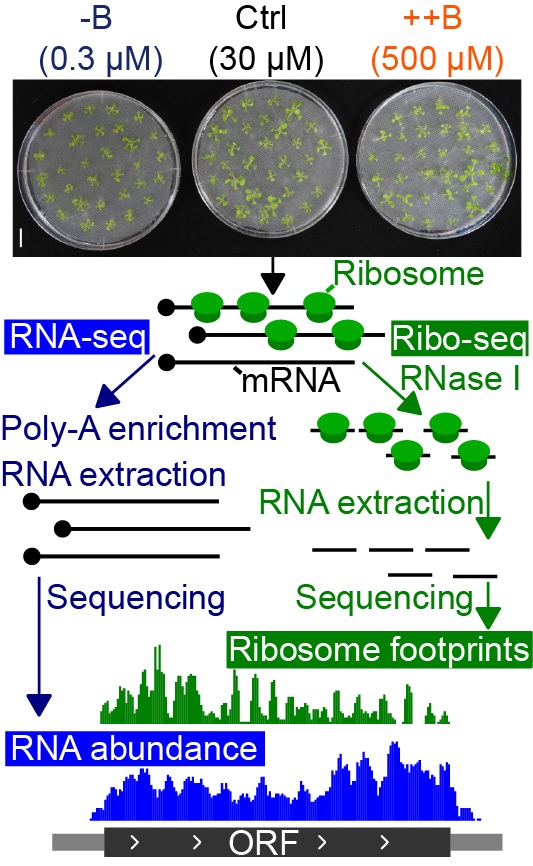

図1 Ribo-seqによる翻訳プロファイルの網羅解析の概念図

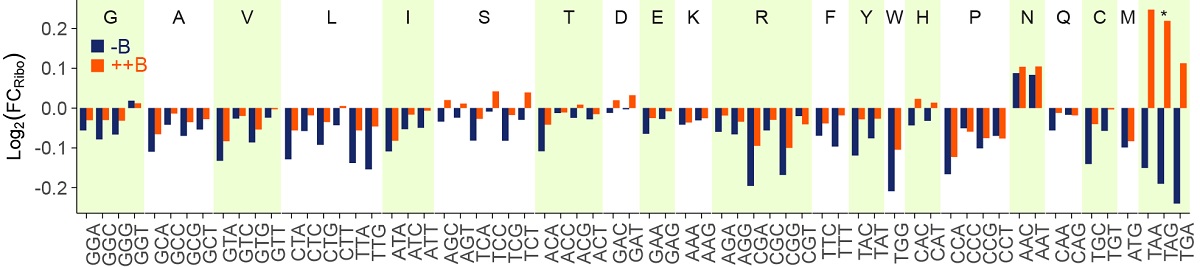

図2 各コドン上にリボソームが存在する割合にホウ素が与える影響

グラフはRibo-seqから計算された通常条件に対するホウ素過剰、ホウ素欠乏条件におけるリボソームの存在率

植物をはじめ、生物は変化する環境に対して遺伝子発現を調節することで形質を変化させ、適応しています。遺伝子はゲノムDNAからメッセンジャーRNA (mRNA) に情報が転写され、その情報がタンパク質へと翻訳されることによって機能発現します。少し前までの遺伝子発現制御の研究、特にゲノムワイドな解析ではmRNA量の変化に着目したものが中心でしたが、最近の研究ではより最終的な機能発現に近い、タンパク質への翻訳過程における制御が注目されつつあります。

東京大学、北海道大学のグループはこれまで、植物の必須栄養素であるホウ素の吸収を制御するホウ酸チャネル(NIP5;1)の発現制御が、AU

G-UAAという最小の上流ORF (uORF)(注4)上でリボソーム が細胞内のホウ素濃度依存的に停滞することを利用したものであることを明らかにしてきました(https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/2016/20161020.html)。 これは開始コドン(注5)と終止コドン(注6)のみからなる、タンパク質をコードしないオープンリーディングフレームが機能的に働いていることを示した初めての例でした。

今回発表した研究では、

1. AUG-stopを介したホウ素依存的な翻訳制御というのが全遺伝子中でどの程度普遍的な現象なのか

2.どのような遺伝子がホウ素環境に応じた翻訳制御を受けているのか

を明らかにするため、異なるホウ素環境で栽培したシロイヌナズナの翻訳状態の網羅解析を行いました。翻訳状態の網羅解析は、近年確立されたRibo-seqと呼ばれる、次世代シーケンサを用いたRNA-seqの変法によって行いました(図1)。この手法ではリボソームが結合した状態のmRNAを酵素的に分解し、リボソームに保護されているため分解されずに残ったmRNA断片 (Ribosome footprint) の配列を次世代シーケンサによって取得することで、リボソームがmRNA上のどこにどれくらい存在していたのかを評価するものです。

解析の結果、153か所のAUG-stop uORFにおいてリボソームの結合が検出されました。そのうち63の例ではホウ素濃度に応答したリボソーム結合シグナルの上昇とmORFの翻訳効率の低下が観察されました。このことから、ホウ素依存的にAUG-stop上でリボソームが停滞することを利用した翻訳制御が働いている遺伝子がNIP5;1の他にも多数存在することが示唆されました。

さらに、各コドンに対してそのコドン上にリボソームが存在する割合をゲノムワイドに解析したところ、ほとんどのコドンではホウ素による顕著な影響は見られなかったものの、終止コドン上に存在するリボソームの割合はホウ素濃度が高いほど増加するということが明らかになりました(図2)。このことは、ホウ素が終止コドン上のリボソームの挙動に普遍的に影響を与えることを示しており、生物の翻訳過程においてホウ素に未知の役割が存在する可能性が示唆されました。これらの発見は、ホウ素環境変動に強い作物を作出する手掛かりとなるとともに、生物学におけるホウ素の役割に新たな観点を与えることが期待されます。

本研究は文部科学省科学研究費助成事業、科学技術振興機構 未来社会創造事業「ゲームチェンジングテクノロジー」による低炭素社会の実現」の支援を受けて行われました。

発表雑誌

- 雑誌名

- The Plant Journal

- 論文タイトル

- Global analysis of boron-induced ribosome stalling reveals its effects on translation termination and unique regulation by AUG-stops in Arabidopsis shoots

- 著者

- Naoyuki Sotta, Yukako Chiba, Kyoko Miwa, Seidai Takamatsu, Mayuki Tanaka, Yui Yamashita, Satoshi Naito, Toru Fujiwara

- DOI番号

- DOI:10.1111/tpj.15248

- 論文URL

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.15248

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 植物栄養・肥料学研究室

助教 反田 直之(そった なおゆき)

E-mail:nsotta<アット>gmail.com <アット>を@に変えてください。

教授 藤原 徹(ふじわら とおる)

Tel:03-5841-5104

Fax:03-5841-8032

E-mail:atorufu<アット>mail.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

用語解説

- 注1 ホウ素

植物が必要とする17種の栄養素(必須元素)のひとつ。生物が利用する化学形態は主にホウ酸[ B(OH)3 ]。植物ではホウ酸が細胞壁中のペクチンと呼ばれる糖鎖を架橋することで正常な細胞壁の機能が保たれている。土壌中の含量が少なすぎたり多すぎたりすると作物はうまく育たない。 - 注2 オープンリーディングフレーム(ORF)

mRNA配列上の3塩基ごとのコドンの読み枠をリーディングフレームと呼び、開始コドンから同じ読み枠で最初の終止コドンが現れるまでの領域(=ひと続きのタンパク質として翻訳される可能性のある領域)をオープンリーディングフレームと呼ぶ。 - 注3 リボソーム

mRNAからコドン(3塩基からなる塩基配列の暗号)を読み取り、アミノ酸配列に変換することでタンパク質を合成(=翻訳)する細胞内機構。 - 注4 上流ORF (uORF, upstream ORF)

mRNA配列上で、タンパク質をコードしていると考えられる主要なORF (main ORF) よりも上流に存在するORFのこと。遺伝子によってはこれらuORFが翻訳されることで、mORFの翻訳やmRNAの寿命を調節することが知られている。 - 注5 開始コドン

リボソームがタンパク質の合成を開始する合図となるコドン。真核生物ではメチオニンをコードするAUGが主に用いられる。 - 注6 終止コドン

アミノ酸をコードせず、翻訳の終了を意味するコドン。主にUAA, UAG, UGAの3種が用いられる。