日本近海の水産資源における隠れた地域特異的適応を初めて解明 〜日本海におけるシロウオ南北集団の緯度環境への適応〜

研究成果のポイント

- 開放的な海洋環境では、陸上生物や陸水生物でよく知られるような、種内の地域集団特異的な適応進化(局所適応)は生じにくいと考えられており、海洋生物種における局所適応の確固たる実証例は世界的にもごくわずかに限られていました。

- 日本列島の沿岸域に広域的に分布し、踊り食いの食文化で有名なシロウオ(ハゼ科)を対象に、異なる緯度に生息する地域集団を用いたコモンガーデン実験(注1)による表現型解析と大規模なDNAデータを用いた集団ゲノミクス(注2)解析によって、日本の水産・海洋生物における局所適応の存在を初めて明らかにしました。

- 本研究のような統合的アプローチを用いて野生の水産資源生物における局所適応の実態を解明し、生理生態適応の地理的マッピングを実施することは、地域集団ごとの資源管理、増殖、保全計画を立案する上で極めて重要です。また、経済的に優良な形質を保有する養殖用系統を作り出す「ゲノム育種」への展開においても、重要な基盤となります。

研究概要

開放的な海洋環境では、主に海流や潮流による生活史初期の分散によって、種内集団間の遺伝子流動(※3)が盛んに生じており、陸上や陸水環境でよく知られている地域集団特異的な表現形質の適応進化(局所適応)は、海洋環境では生じにくいと一般的に考えられています。遺伝子流動がある状況下でも局所適応が進化する潜在性は理論的には示されていますが、開放的な海洋環境において、そのような局所適応の確固たる証拠は、世界的にもごくわずかな例に限られています。日本列島は南北に長く、海洋においても顕著な環境勾配を有しているため、そこに生息する海洋生物の局所適応の潜在性が高いと考えられますが、このような開放海洋環境における局所適応の存在は未だに報告がありませんでした。

春告魚として知られ、早春の味覚や踊り食いの食文化で有名なハゼ科のシロウオは、日本列島の沿岸域に広く分布する遡河回遊魚であり、各地域集団は異なる気候環境に生息していることから、上記のような局所適応の可能性が示唆されていました。九州大学大学院農学研究院の小北智之教授と東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所の平瀬祥太朗助教(現、同大学院農学生命科学研究科・准教授)を中心とする研究グループは、対馬暖流が南北方向に流れる日本海側を研究モデルとし、コモンガーデン実験と大規模なDNAデータを用いた集団ゲノミクス解析によって、本種の異なる緯度集団の間に局所適応が存在することを示す高い確度の証拠を 得ました。これは日本の水産・海洋生物種における局所適応を実証した初めての例です。

今回の発見は、コモンガーデン実験による表現型解析と集団ゲノミクス解析を組み合わせた統合的な研究アプローチによって初めてもたらされたものです。同様のアプローチを活用して、多様な海洋生物資源における局所適応の実態を解明し、生理生態適応の地理的マッピングを実施することは、種内の地域集団ごとの資源管理、増殖、保全計画を策定する上で非常に重要です。また、野生の水産生物集団から経済的に優良な形質を保有する個体をDNA配列情報から検出し、有用な養殖用系統を作り出す「ゲノム育種」への応用も期待されます。本研究成果は2024年12月17日(日本時間 午前10時1分)に国際学術誌Molecular Ecologyのオンライン版に掲載されました。

研究者からひとこと

私たちは、同様の現象が多様な沿岸生物資源に存在すると想定しています。本研究のような統合的アプローチによって、隠された局所適応パターンを解明することは、基礎的な海洋生物学や進化生態学のみならず、持続可能な水産業や生物資源保全においても重要な意義を持つと考えられます。また、シロウオは、九州大学のある福岡市では特に珍重される水産資源であり、このような生物をモデル種として成果を挙げられたのは喜ばしい限りです。

研究内容

【研究の背景と経緯】

陸上生物や陸水生物では、同種内においても、局所的な生息環境の違いへの適応の産物として、形態や生理・生態といった表現形質の遺伝的分化が生じていることが広く知られています。このような様々な空間スケールでの地域集団特異的な適応進化現象は局所適応(Local adaptation)と呼ばれており、その進化過程や生態遺伝機構の解明は生態学や進化学といった基礎生物学分野における重要なトピックとなっています。その一方で、個体の移住やそれに伴う集団間の遺伝子流動は地域特異的な自然選択によって生じる局所適応を妨げる潜在的な要因として認識されています。

そのため、主に海流や潮流による生活史初期の分散によって、種内集団間の遺伝子流動が活発に起こる海洋環境では、局所適応は一般的に生じにくいと考えられています。遺伝子流動が存在する状況下でも局所適応が進化する可能性は理論的には示されていますが、膨大な生物多様性を有する海洋環境において、局所適応現象がどの程度の種に生じているのかは依然としてブラックボックスのままです。実際、開放的な海洋環境での局所適応に関する実例は、世界的に見てもごくわずかな種に限られています。さらに、日本列島は南北に長く、海洋環境においても顕著な環境勾配を有しているため、そこに生息する海洋生物の局所適応の潜在性が高いと考えられるにも関わらず、日本の海洋環境における局所適応の確固たる研究例はありませんでした。

【研究の内容と成果】

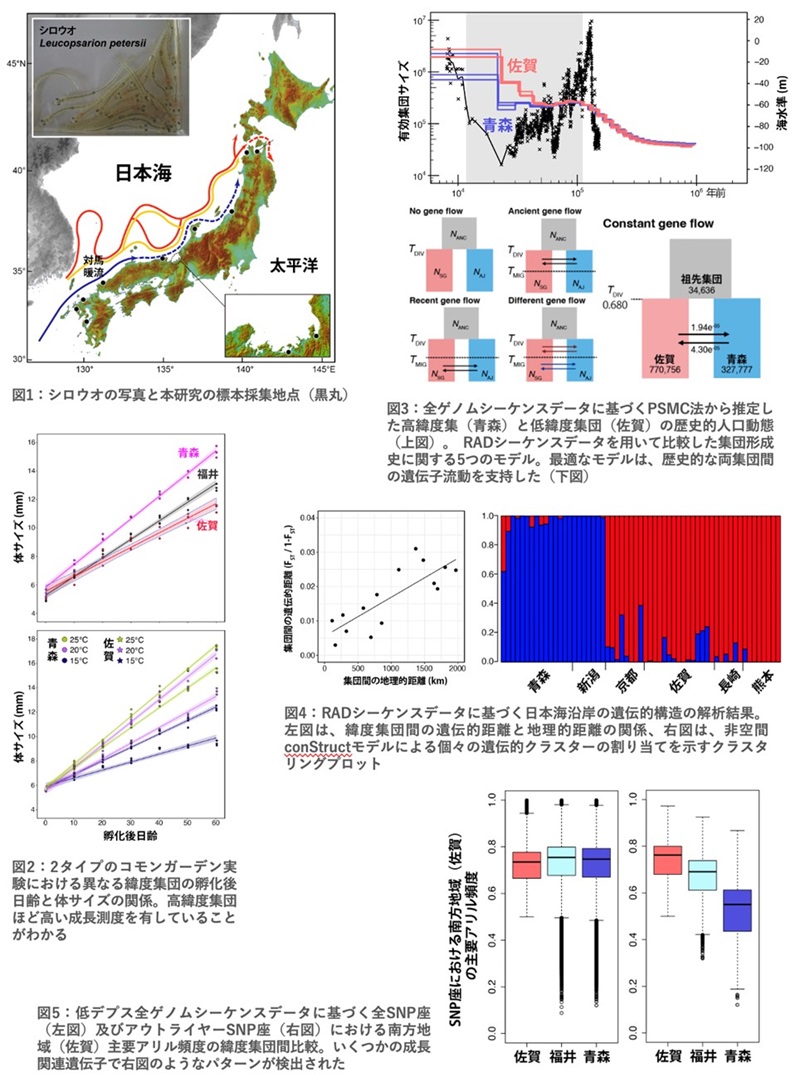

春告魚として知られ、早春の味覚や踊り食いの食文化で有名なハゼ科のシロウオは、日本列島の沿岸域に広く分布する遡河回遊魚であり、各地域集団は異なる気候環境に生息していることから、本種において局所適応の潜在性が示唆されていました。本研究では、対馬暖流が南北方向に流れる日本海沿岸を研究モデル系とし、本種の異なる緯度集団に局所適応が進化しているかどうかを検証しました(図1)。

まず、本種の高緯度集団(青森)と中緯度集団(福井)、低緯度集団(佐賀)を対象に、それぞれの集団由来の親魚から得られた孵化仔魚を用いて、水温や餌量などの条件を統一した飼育環境下で育成するコモンガーデン実験を実施しました。その結果、成長速度や発生速度の緯度に応じた変異(緯度クライン)が検出され、高緯度集団は遺伝的に高い成長速度を有していることが判明しました(図2)。変温動物における高緯度集団の早い成長速度は、北方地域の低温環境や、成長に適した季節が短いといった気候要因が関与する局所適応の代表例の一つとして知られています。

次に、全ゲノムシーケンス(注4)およびRADシーケンスデータ(注5)を用いた集団遺伝学的解析を通じて、集団間の遺伝子流動パターンや集団動態を推定しました(図3、図4)。デモグラフィックモデリング(注6)の結果、高緯度集団と低緯度集団の間で歴史的および現在進行形の遺伝子流動が示唆される一方で、これらの集団は過去に独立した人口学的歴史を持ち、わずかな遺伝的分化が見られることが明らかになりました。さらに、低デプス全ゲノムシーケンスデータ(注7)に基づくゲノムスキャン(注8)により、局所適応に関与している可能性のあるゲノム領域を特定しました(図5)。その中には、いくつかの成長関連遺伝子のSNP座(注9)が含まれており、これらのSNP座ではそのアリル(注10)頻度に明瞭な緯度クラインが確認されました。従って、これらの遺伝子の変異が成長速度の緯度適応をもたらした有力な候補であると考えられます。

以上の結果は、本種の異なる緯度集団間に局所適応が進化していることを示す高い確度の証拠となります。さらに、日本海沿岸のシロウオにおける局所適応は、広範な遺伝子流動がある程度制限された状況下で進化してきた可能性も示唆されました。本研究は、日本の水産・海洋生物種において局所適応を検出した初めての例です。

【今後の展開】

私たちの共通環境実験を用いた表現型解析と大規模なDNAデータに基づく集団ゲノミクス解析を組み合わせた統合的な研究は、開放的な海洋環境に生息する水産生物種における局所適応の新たな実例を提供しました。多様な海洋生物資源における局所適応の実態を解明し、生理生態適応の地理的マッピングを実施することは、種内の地域集団ごとの資源管理、増殖、保全計画の策定といった応用的な側面においても非常に重要です。また、野生の水産生物において、たとえば成長速度が速いなど、経済的に優良な形質を持つ地域集団を特定することは、ゲノム情報を活用して有用な養殖用系統を開発する「ゲノム育種」への展開に必要な素材を提供することにつながります。シロウオ自体は「ゲノム育種」における対象種ではありませんが、私たちは同様の局所適応現象が多様な沿岸生物資源に広く存在すると考えています。今後、この研究のようなアプローチを多様な養殖対象種の野生集団に適用することで、「ゲノム育種」に有用な素材を発見できる可能性が大いに期待されます。

論文情報

- 雑誌

- Molecular Ecology

- 題名

- Phenotypic and genomic signatures of latitudinal local adaptation along with prevailing ocean current in a coastal goby

- 著者

- Shotaro Hirase*, Atsushi J. Nagano, Kenji Nohara, Kiyoshi Kikuchi, Tomoyuki Kokita* *共同責任著者

- DOI

- 10.1111/mec.17599

用語解説

- 注1 コモンガーデン実験

異なる集団(または異なる家系)由来の子孫を発生初期から共通環境下で育成し、表現型発現における環境要因の影響を排除した上で、表現型の遺伝的差異を調べる実験手法。 - 注2 集団ゲノミクス

種内の集団内・間の遺伝的多様性のパターンをゲノム解析によって明らかにすることで、種の形成史、集団動態、適応進化を解明する研究分野。 - 注3 遺伝子流動

個体の移動、配偶子の分散などによって異なる生物集団間で遺伝子が移動する現象のこと。 - 注4 全ゲノムシーケンス

ある生物種の全ゲノム配列を解読し、参照ゲノム配列を構築すること。また、参照ゲノムが構築された生物種の全ゲノム配列を再度解読すること(全ゲノムリシーケンス)。参照ゲノムと比較することで、遺伝的変異を検出することができる。 - 注5 RADシーケンス

Restriction Site Associated DNA(RAD)シーケンス。制限酵素認識サイトの近隣のゲノム領域の塩基配列を決定する手法。多くの個体で比較的安価に網羅的な遺伝的変異情報を得られるため、非モデル生物の集団遺伝学研究において頻繁に利用されている。 - 注6 デモグラフィックモデリング

種(または種内集団 が持つアリル頻度のパターンから、それぞれの種・集団の過去の動態(集団の分岐パターン、集団サイズや集団間の遺伝子流動の有無)をシミュレーションベースで推定する手法。 - 注7 低デプス全ゲノムシーケンス

少ないリード数で全ゲノム配列をシーケンスする手法。非モデル生物の全ゲノムシーケンスに要する金銭的コストを抑えるためにしばしば使用される。 - 注8 ゲノムスキャン

比較集団間において、中立進化では想定しにくい程度に遺伝的分化しているアウトライアーSNP座を探索する手法。このようなアウトライアーSNP座の近傍領域には、比較集団間の適応的分化に関与する遺伝子が存在する可能性が高い。 - 注9 SNP座

Single Nucleotide Polymorphism(一塩基多型:比較個体間のゲノム上で1塩基が異なる変異)が存在するゲノム上の位置のこと。 - 注10 アリル

ゲノム上の相同な位置に存在する異なるDNA配列もしくは塩基のこと。

研究助成

本研究はJSPS科研費 (JP17780156, JP18H02493)の助成を受けたものです。

問い合わせ先

<研究に関すること>

九州大学大学院農学研究院 教授 小北智之(コキタ トモユキ)

FAX:092-802-4602

Mail:kokita[at]agr.kyushu-u.ac.jp

東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 平瀬祥太朗(ヒラセ ショウタロウ)

FAX:03-5841-8921

Mail:cashirase[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

<報道に関すること>

九州大学 広報課

TEL:092-802-2130 FAX:092-802-2139

Mail:koho[at]jimu.kyushu-u.ac.jp

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 総務・広報情報担当(広報情報担当)

TEL:03-5841-8179, 5484 FAX:03-5841-5028

Mail:koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。