犬の肥満細胞腫における尿中バイオマーカーの発見

発表のポイント

- 犬の肥満細胞腫(MCT)は一般的な皮膚腫瘍であり、診断には細胞診が用いられるが、ヒスタミンの大量放出によるアナフィラキシーショックのリスクがある。

- 肥満細胞から放出される様々な脂質メディエーターは尿中に排出されるため、非侵襲的な診断マーカーとしての可能性がある。

- 本研究では、MCTに罹患した犬の尿中に排泄される脂質メディエーターを網羅的に解析し、15-deoxy-δ-12,14-PGJ2およびlyso-PAFがMCT診断の有望なバイオマーカーとなることを明らかにした。

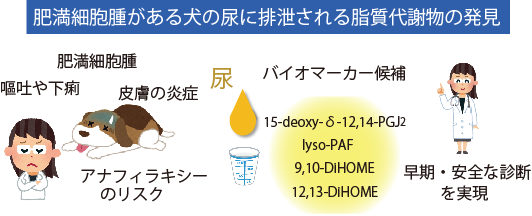

図1:研究概略図

発表内容

研究の背景

肥満細胞腫(MCT)は、犬の皮膚腫瘍の中で最も一般的なものの1つであり、犬の腫瘍全体の約20%を占めることが知られている。MCTは、アレルギー反応を起こす原因となる白血球の1つである肥満細胞(注1)が異常に増殖することによって発生する。この腫瘍化した肥満細胞が、ヒスタミンやプロスタグランジンなどの生理活性物質を過剰に放出すると、嘔吐や下痢、皮膚の炎症といった様々な症状を引き起こす。MCTの診断には、一般的に細胞診(注2)が用いられるが、この方法は肥満細胞を刺激してヒスタミンを放出させることで、アナフィラキシーショック(注3)を引き起こすリスクがあるという問題がある。そのため、より安全で非侵襲的な診断法の開発が求められている。

肥満細胞が産生するプロスタグランジンやロイコトリエンと呼ばれる生理活性を持つ脂質(脂質メディエーター)は、代謝されて尿中に排出されることが分かっている。そこで本研究では、MCTに罹患した犬の尿中に含まれる脂質メディエーターの代謝産物を網羅的に解析し、新たなバイオマーカーを探索することを目的とした。

方法と結果

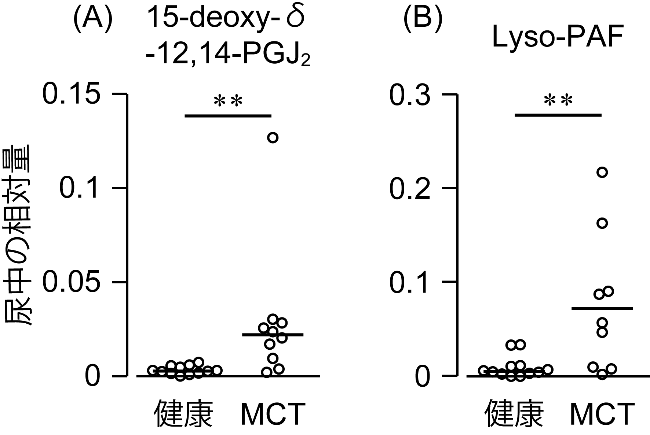

MCTに罹患した犬10匹と健康犬12匹の尿サンプルを収集し、液体クロマトグラフィー質量分析装置(LC-MS/MS)を用いて脂質代謝産物の産生・代謝プロファイリングを行った。その結果、健常犬の尿と比べてMCTに罹患した犬の尿では、15-deoxy-δ-12,14-PGJ2(プロスタグランジンD2の代謝産物)およびlyso-PAF(血小板活性化因子の代謝産物)の濃度が有意に増加していることが分かった。さらに、リノール酸の代謝産物である9,10-DiHOMEおよび12,13-DiHOMEの濃度もMCTに罹患した犬の尿で上昇していた。一方で、13,14-dihydro-15-keto-tetranor-PGF1α、2,3-dinor-8-iso-PGF2α、およびOEAの尿中濃度は、MCTに罹患した犬において低下していた。

図2:15-deoxy-δ-12,14-PGJ2とlyso-PAFの濃度が、MCTに罹患した犬の尿で顕著に増加していた

結論と意義

以上の結果から、尿中に排泄される脂質代謝産物を、犬のMCTの診断マーカーとして活用できる可能性が示された。特に、15-deoxy-δ-12,14-PGJ2とlyso-PAFの濃度は、MCTに罹患した犬の尿で顕著に増加しており、非侵襲的な診断マーカーとして有望である。細胞診を行わずに尿検査によってMCTを診断できるようになれば、アナフィラキシーのリスクを回避しつつ、より簡便かつ安全な診断が可能になる。また、本研究で同定されたバイオマーカーは、MCTの進行度や治療効果のモニタリングにも応用できる可能性があり、今後の臨床研究によってさらにその有用性が検証されることが期待される。

発表者

山崎 愛理沙(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 博士課程:研究当時)

林 亜佳音(東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 特任研究員)

中村 達朗(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 特任講師:研究当時)

小林 幸司 (東京大学大学院農学生命科学研究科 特任講師)

浜崎 雄大(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 修士課程:研究当時)

井上理香子(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 修士課程:研究当時)

吉本 翔(東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 博士課程:研究当時)

中川 貴之(東京大学大学院農学生命科学研究科 附属動物医療センター 教授)

村田 幸久 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 准教授)

論文情報

- 雑誌

- The Journal of Veterinary Medical Science

- 題名

- An Increase in the Urinary Levels of Prostaglandin D2 and Platelet-Activating Factor Metabolites in Dogs with Mast Cell Tumor

- 著者

- Arisa Yamazaki†, Akane Hayashi†, Tatsuro Nakamura†, Yuta Hamasaki, Rikako Inoue, Sho Yoshimoto, Koji Kobayashi, Takayuki Nakagawa, Takahisa Murata.

- DOI

- 10.1292/jvms.24-0525

- URL

- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/advpub/0/advpub_24-0525/_article/-char/en

用語解説

- 注1 肥満細胞

皮膚や粘膜などの組織に存在する白血球の一種。刺激を受けるとヒスタミンなどの化学物質を放出し、アレルギー反応を引き起こす。 - 注2 細胞診

注射針等によって細胞を採取し、顕微鏡で観察することで病変の有無や性質を評価する検査方法。 - 注3 アナフィラキシーショック

主にデータの分類や回帰に用いられる教師あり学習アルゴリズムの一種

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 獣医薬理学研究室

准教授 村田 幸久(むらた たかひさ)

Tel: 03-5841-7247

E-mail:amurata[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。