血液細胞を改造し、組織侵入の手駒とするウイルスの巧妙な感染戦略

発表のポイント

- 昆虫ウイルスの一種であるバキュロウイルスが、宿主昆虫の血液細胞(血球)の細胞骨格を操作し、突起構造を作り出すことを発見しました。

- バキュロウイルスはこの突起を使って組織を包む基底膜バリアに穴を開け、それを経由してウイルス粒子を注入することで、宿主体内で感染を効率的に拡大させることがわかりました。

- これまで、バキュロウイルスは基底膜を迂回して宿主体内の感染を広げると考えられてきましたが、本研究では定説とは異なる新規の組織侵入ルートの存在を実証しました。

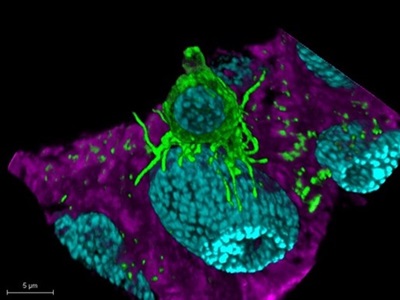

突起を伸ばして昆虫組織表面に付着するバキュロウイルス感染血球

研究概要

東京大学大学院農学生命科学研究科の國生龍平特任助教と勝間進教授は、バキュロウイルス(注1)が宿主昆虫の血球の細胞骨格をあやつり、宿主組織を覆う基底膜(注2)を破壊するために利用していることを明らかにしました。

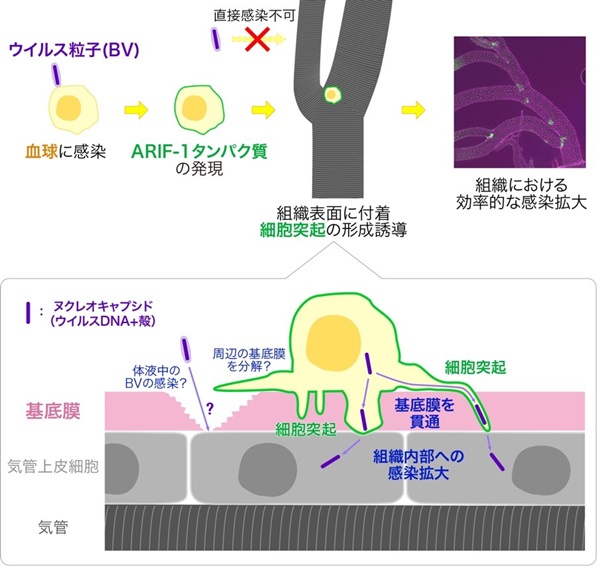

バキュロウイルスは宿主昆虫の全身の組織に感染を広げることで、自身の増殖や環境中における拡散の効率を飛躍的に高めています。昆虫の組織はウイルス粒子を通さない基底膜というバリアに覆われていますが、バキュロウイルスは基底膜を迂回することで組織の内部に感染を広げられるとする考え方がこれまで一般的でした。今回、血球を介して基底膜に穴を開ける新規の組織侵入ルートを発見し、バキュロウイルスのARIF-1タンパク質(注3)がその操作を担っていることを明らかにしました。これらの結果は、ウイルスが宿主の多様な組織に感染できるようになるための分子機構の多様性や進化を理解する上で重要な発見であると考えられます。

本成果の詳細は2月26日付で「Communications Biology」誌に掲載されました。

研究内容

研究の背景

病原体にとって、宿主の体内に侵入したのちに自己の増殖や拡散に有利な場所に移動することは非常に重要です。しかし、そのためには宿主の体組織が持つ物理的な障壁を乗り越え、組織の内部に到達する必要があります。昆虫の場合、組織を包む基底膜は緻密な細胞外マトリックスの層により構成されるため、一般的にウイルスが通り抜けることは難しいとされています。これに対し、バキュロウイルスは宿主昆虫の全身の組織に感染を広げることができるため、基底膜を克服するすべを持つことが古くから知られていました。研究開始当時の定説では、バキュロウイルスは基底膜を貫通して組織内部に空気を送り届けている気管末端の細胞への感染を足がかりに組織内部に感染を広げている、つまり基底膜を通り抜けなくて良いルートへ迂回していると考えられていました。

研究内容と成果

本研究においてバキュロウイルスの一種であるカイコ核多角体病ウイルス(BmNPV)の感染が宿主であるカイコ幼虫の組織のどこから始まり、どのように広がるかを詳細に観察したところ、定説とは全く異なる感染ルートの存在が明らかになりました。BmNPVは組織の基底膜で覆われているはずの部分からも問題なく感染できることがわかったのです。感染部位を詳細に観察すると、そこにはBmNPVに感染した血球が付着していました。また、このような基底膜で覆われた場所での感染を成立させるためには、actin rearrangement-inducing factor 1(ARIF-1)と呼ばれるウイルスの膜タンパク質が必要であることも判明しました。私達は以前、ARIF-1を欠損したBmNPVは感染幼虫の組織における感染が顕著に遅延することを報告しています(Kokusho et al., J. Gen. Virol., 2015)。今回の知見と合わせると、組織表面に付着した血球がARIF-1を介して何らかの方法で基底膜を無力化し、組織内部へ感染できるようにしていることが予想されました。

そこで、緑色蛍光タンパク質(GFP)を融合したARIF-1タンパク質の細胞内局在を観察したところ、ARIF-1が血球のアクチン細胞骨格を操作して特殊な細胞突起の形成を誘導することが分かりました。この細胞突起は哺乳類のがん細胞などが形成する浸潤突起(注4)と類似した性質で、基底膜を貫通する能力を持っていました。さらに、突起の内部をウイルス粒子が通過し、組織内部にウイルス粒子が放出される様子を観察することに成功しました。以上の結果から、バキュロウイルスはARIF-1を介して血球のアクチン細胞骨格を操ることで、宿主組織の基底膜を突破するための手駒としていることが明らかになりました(図1)。

今後の展開

昆虫病原性ウイルスや、昆虫により媒介される動物ウイルスや植物ウイルスなど、数多くの昆虫関連ウイルスが宿主の様々な組織に感染を広げる事が知られていますが、その際に基底膜を通過する具体的なメカニズムは多くの場合明らかになっていません。今回発見した血球や浸潤突起様構造を介した基底膜通過方法は従来知られていなかった方法であり、昆虫関連ウイルスによる全身感染性の多様性や進化を理解する上で重要な発見であると言えます。

また、今回の発見は無脊椎動物のウイルスと脊椎動物のがん細胞という全く異なる病原が浸潤突起による細胞外マトリックス破壊機構を収斂的に利用していることを示唆しています。脊椎動物に比べ、無脊椎動物では浸潤突起の研究事例が少なく、未解明な点が多く残されています。ARIF-1の作用機構を明らかにすることで、無脊椎動物における浸潤突起の役割の解明につながると期待されます。

図1:血球のアクチン細胞骨格操作による基底膜突破メカニズム

一般的にウイルス粒子は組織を覆う基底膜に阻まれ直接組織に感染できないと考えられているが、本研究によりバキュロウイルスは血球に感染し、ARIF-1タンパク質を介して細胞突起の形成を誘導することで基底膜を貫通し、組織内部にウイルス粒子を送り届けていることが明らかになった。

発表者

東京大学 大学院農学生命科学研究科

國生 龍平 特任助教

勝間 進 教授

論文情報

- 雑誌

- Communications Biology

- 題名

- Baculoviruses remodel the cytoskeleton of insect hemocytes to breach the host basal lamina

(バキュロウイルスは宿主昆虫の血球の細胞骨格を改変することで基底膜を破壊する) - 著者

- Ryuhei Kokusho* Susumu Katsuma* (*:共同責任著者)

- DOI

- 10.1038/s42003-025-07579-x

- URL

- https://www.nature.com/articles/s42003-025-07579-x

研究助成

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業 研究活動スタート支援(15H06155)、同 特別研究員奨励費(12J06034、18J00134)、同 若手研究(21K14860)、同 基盤研究(C)(24K08930)、同 基盤研究(B)(25292196、16H05051、19H02966)、文部科学省科学研究費助成事業 学術変革領域研究(A)計画研究「ウイルスによる宿主行動操作の分子機構解明」(24H02290)の支援により実施されました。

用語解説

- 注1)バキュロウイルス

主にチョウやガなどの昆虫に感染する環状二本鎖DNAウイルス。100個以上の遺伝子を持ち、宿主の行動をあやつるなどさまざまな宿主操作を行うことで知られています。微生物農薬として農林業害虫の防除に利用されるほか、非常に高いタンパク質生産能力を活かしてタンパク質発現ベクターとしてワクチンや医薬品生産などに広く活用されています。 - 注2)基底膜

ラミニンやコラーゲンなどのタンパク質により構成される、細胞外マトリックスの層。昆虫では組織の外側を覆っており、組織の形態を保持しています。非常に緻密な構造であるため、通常ウイルス粒子は基底膜を通り抜けることはできないと考えられています。 - 注3)ARIF-1タンパク質

actin rearrangement-inducing factor 1。一部のバキュロウイルスが持つ3回膜貫通型タンパク質で、C末端の細胞内領域にプロリンリッチな領域を持ちます。感染細胞のアクチン細胞骨格の局在を変化させることが知られていましたが、どのような生態的意義があるのかはこれまでよく分かっていませんでした。 - 注4)浸潤突起

哺乳類の一部の細胞(例.マクロファージ、破骨細胞)やがん細胞が形成する、アクチン細胞骨格を中心とした細胞膜構造。細胞底部に形成され、細胞外マトリックスを分解する活性を持ちます。がん細胞は浸潤突起を形成することで血管壁を通過し、ある臓器から別の臓器へ転移することができると考えられています。

問い合わせ先

(研究内容については発表者にお問合せください)

東京大学大学院農学生命科学研究科

特任助教 國生 龍平(こくしょう りゅうへい)

E-mail:rkokusho[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 総務・広報情報担当(広報情報担当)

TEL: 03-5841-8179, 5484 FAX:03-5841-5028

E-mail: koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。