Fishery Performance Indicatorsを用いた日本型漁業管理に対する包括的な評価 ――北海道太平洋沖合底曳網漁業の事例――

発表のポイント

- 国際的に広く採用されるFPI(Fishery Performance Indicators)を用い、北海道太平洋沖合底曳網漁業の資源、経済、社会各面の管理状況を定量的に評価し、世界平均、日本平均、及び米国アラスカ州との比較を実施しました。

- 従来の生物資源中心の評価から転じ、経済的および社会的側面を包括的に評価する手法を、日本の伝統的漁業管理に適用しました。

- 日本型の漁業管理の現状と課題を定量的に明示し、地域コミュニティの維持および国際市場進出等に向けた具体的政策提言を行いました。

日本の漁港

研究概要

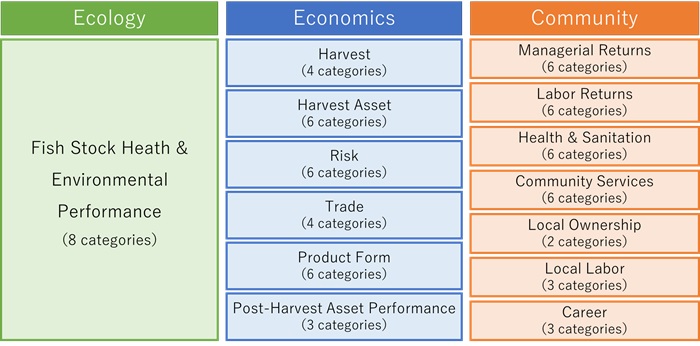

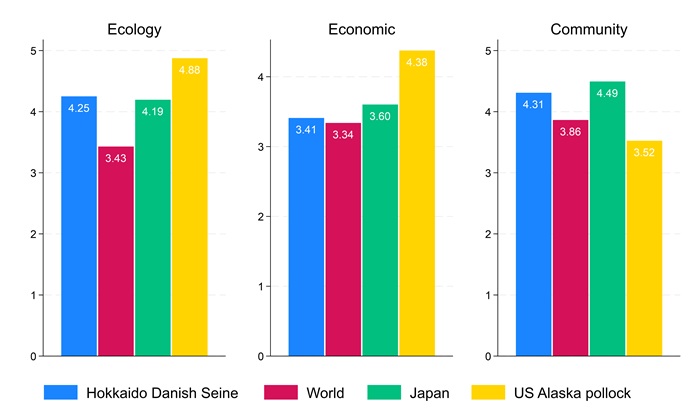

東京大学大学院農学生命科学研究科の阪井裕太郎准教授、修士学生の中元魁人氏、八木信行教授による研究グループは、Fishery Performance Indicators(FPI)を用い、北海道太平洋沖合底曳網漁業の管理状況を資源、経済、社会の三面から定量評価しました。評価はFPI Manualに基づき、Output指標68項目及びInput指標54項目を採用し、各項目に1~5の数値評価と信頼性(A/B/C)の判定基準を詳細に定義しました(図1)。データは令和元年度の資源評価、農林水産省統計、漁業協同組合資料、現地調査及び専門家インタビューにより収集し、各項目の算出方法や補正手順を明示しました。その結果、資源面は平均4.25、経済面は3.41、社会面は4.31と評価され、特に第三者認証の未取得が低評価項目として顕在化しました。経済面よりも社会面のスコアが高い傾向にあるのは日本漁業に共通した傾向であり、我が国の漁業管理の特徴であると考えられます。この研究成果は、今後の我が国及びアジア諸国の漁業管理を検討するうえで役に立つことが期待されます。

図1:FPIの評価枠組み(インプット指標)

出典:阪井ら(2024)Fig.1

研究内容

世界各国において、漁業資源の持続的利用と地域社会の存続は重大な課題であり、日本においても新漁業法施行に伴い、従来の資源評価のみでは実態把握が不十分との指摘がなされています。先行研究は、主として生物学的資源の評価に終始し、経済面や社会面の定量的評価が欠如していたため、政策決定における判断材料として不十分でした。これを踏まえ、本論文は国際的に採用されるFPIの枠組みを適用し、北海道太平洋沖合底曳網漁業を対象としたケーススタディを実施しました。評価方法としては、FPI Manualに従いOutput指標68項目とInput指標54項目を用い、各項目に対して1~5の採点基準および、採点根拠となるデータ取得方法(例:令和元年度資源評価、農林水産省統計、現地調査、漁業協同組合資料、専門家インタビュー)の詳細を記述しました。また、各指標について、使用データの正確性に応じ信頼性をA(確実)、B(やや不確実)、C(不確実)に分類し、その算出過程(例:加重平均、補正手法、統計的処理)を明示することで、再現可能性を担保しました。評価の結果(図2)、資源面は主要漁獲対象種以外のデータ不足を除けば平均4.25と高評価であるが、第三者認証項目が低評価(1点)となりました。経済面では、漁獲収益、商品形態、国際貿易の項目で高評価を示す一方、漁獲量の安定性や漁船資産の評価手法の不確実性が影響し、平均3.41とやや低評価となりました。社会面は、地域密着型の管理体制や地元労働者の比率・所有率が反映され、平均4.31と国際比較においても高得点を獲得しました。以上の結果に基づき、本研究は、第三者認証取得促進や輸出市場の開拓、及び漁獲安定性向上のための具体的管理改善策を政策提言として提示しています。今結果は今後の漁業政策や管理改革における実証的基盤として有用であると考えられます。

図2:評価結果の概要

出典:阪井ら(2024)Fig.3

〇関連情報

国際水産開発学研究室では水産学と経済学の力をかけあわせて持続可能な水産業を実現するべく、このような研究を数多く進めています。

研究室の目標にご賛同いただける方はこちらからご支援をいただけますと幸いです。

国際水産研究教育基金

発表者

東京大学大学院農学生命科学研究科

阪井 裕太郎 准教授

中元 魁人 研究当時:修士課程

八木 信行 教授

論文情報

- 雑誌

- 日本水産学会誌

- 題名

- Fishery Performance Indicators による北海道太平洋沖合底曳網漁業の漁業管理評価

- 著者

- 阪井 裕太郎, 中元 魁人, 八木 信行

- DOI

- https://doi.org/10.2331/suisan.23-00005

- URL

- https://www.jstage.jst.go.jp/article/suisan/advpub/0/advpub_23-00005/_article/-char/ja

研究助成

本研究は、科研費「漁業者による自主的漁業管理の理論と実証(課題番号:21K14895)」、「水産業における商品価値の研究(課題番号:21H04738)」の支援により実施されました。

用語解説

- 注1)FPI(Fishery Performance Indicators)

漁業の管理状況を「資源」「経済」「社会」の各側面から定量的に評価するための国際的な枠組み。各側面に対して複数の指標を用い、漁業の持続可能性や効率性を総合的に判断する手法である。 - 注2)第三者認証

漁業管理や製品の持続可能性・安全性を、独立した第三者機関が審査・認定する制度。国際市場での信頼性向上や、輸出における必須条件として注目される。

問い合わせ先

(研究内容については発表者にお問合せください)

東京大学大学院農学生命科学研究科

准教授 阪井 裕太郎(さかい ゆうたろう)

E-mail:a-sakai[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 総務・広報情報担当(広報情報担当)

TEL: 03-5841-8179, 5484 FAX:03-5841-5028

E-mail: koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。