透明な紙コップ!?海にやさしい透明な板紙を開発 ―深海プラスチック汚染の要因である包装容器の代替に期待―

1.発表のポイント

- 環境調和性に優れた素材であり、紙パックなど包装容器として利用される板紙は、プラスチック容器と比べると「白く」不透明で商品の中身が見えないという欠点があった。

- 板紙の原料である植物の主成分であるセルロース(※1)から、これまで不可能だった透明な板紙の開発に成功した。板状だけでなく立体的な形状に一体成形することも可能で、コップやストローなど既存のプラスチック加工品を代替することもできる。

- 製造時に発生する廃液を再利用して外部に排出しない閉鎖型の製造工程が実現可能である。また、透明な板紙を再び透明な板紙にする、マテリアルリサイクルも可能。

- 万が一海に流れ出てしまっても微生物により生分解(※2)されるため、海洋プラスチック汚染の要因である容器包装プラスチックを代替する切り札として期待される。

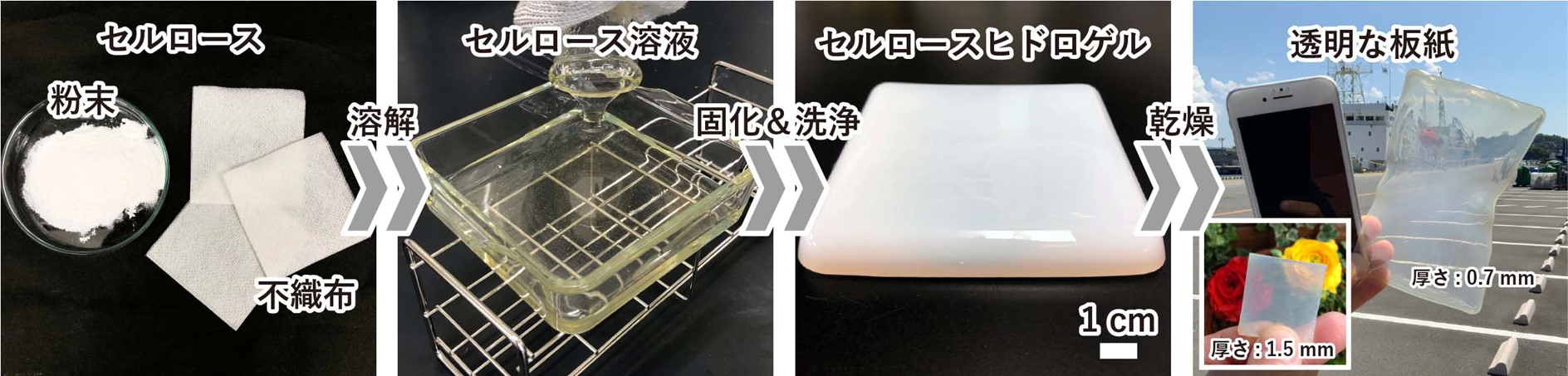

図1. 開発した「透明な板紙」

|

【用語解説】 ※1 セルロース:主に植物の光合成によって生産される、地球上に最も多く存在するバイオマス。グルコースが連結した枝分かれのない直鎖状の天然高分子。 ※2 生分解:自然環境中に存在する微生物が分泌する分解酵素により、水に可溶な低分子化合物にまで分解されたのち微生物体内に取り込まれ、最終的に二酸化炭素と水にまで分解されること。 |

2.概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)海洋機能利用部門の磯部 紀之 副主任研究員らの研究グループは、板紙を透明にすることに成功しました。この透明な板紙は、通常の板紙と同様に木の主成分であるセルロースを用いているため、環境にやさしい素材です。板のような平面状の素材だけでなく、コップやストローといった立体的な形状に成形することも可能です。また、製造時に発生する廃液が再利用できるため、外部に廃液を排出せずに透明な板紙を製造することができます。くわえて、透明な板紙から透明な板紙を製造するマテリアルリサイクルも可能です。さらに、大雨や嵐などによって意図せず海洋へ流出してしまっても、海水中の微生物によって生分解されるため、海洋環境中に長期間残留することがありません。本研究で開発した海にやさしい素材は、海洋プラスチック汚染の要因である、容器包装プラスチックを代替する切り札として期待されます。

本成果は、「Science Advances」に4月10日付け(日本時間)で掲載されました。なお、本研究は、NEDO委託事業「ムーンショット型研究開発事業/地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現/生分解開始スイッチ機能を有する海洋分解性プラスチックの研究開発(課題番号:JPNP18016)」・「海洋生分解性プラスチックの社会実装に向けた技術開発事業/海洋生分解性に係る評価手法の確立(課題番号:P20008)」・「NEDO先導研究プログラム/エネルギー・環境新技術先導研究プログラム/様々な生分解性プラスチックの海洋分解性評価(課題番号:P14004)」、JSPS科研費(JP22H03786およびJP22K19885)、内閣府・戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「革新的深海資源調査技術」の支援により実施されました。

タイトル:Fully-circular shapeable transparent paperboard with closed-loop recyclability and marine biodegradability across shallow to deep sea

著者:磯部 紀之1, 2, 田中 圭子3, 石井 俊一3, 嶋根 康弘3, 岡田 賢3, 大長一帆4 上谷 幸治郎5, 吉村 寿紘1, 木元 克典6, 木村 聡2, 齋藤 継之2, 中嶋 亮太6, 土屋 正史6, 生田 哲朗6, 川口 慎介6, 岩田 忠久2, 野牧 秀隆3

- JAMSTEC海洋機能利用部門、2. 東京大学大学院農学生命科学研究科、3. JAMSTEC超先鋭研究部門、4. 東京大学 大学院工学系研究科、5. 東京理科大学工学部工業化学科、6. JAMSTEC地球環境部門

3.背景

深海底にはプラスチックごみが多く蓄積していることがJAMSTECの過去の研究(2021年3月30日付既報及び2023年10月10日付既報)からも明らかになっています。このような深海のプラスチックごみのほとんどが、使い捨ての包装容器であることが明らかになっています。さらに、台風といった暴風雨によって大量のプラスチックごみが海洋に意図せず流出してしまうことが明らかになっています(2022年1月13日付既報)。これは、海洋へのプラスチックごみの流出を完全に防止することが極めて困難であることを意味します。

このような海洋のプラスチックごみ汚染が顕在化したことで、「海にやさしい素材」の研究開発が盛んに行われるようになりました。我々はそのような海にやさしい素材として、①石油を使用しないバイオマス由来であること、②循環型社会実現のためリサイクルが可能であること、③意図せず海洋へ流出した際も生分解すること、という3つの条件を設けて研究開発を行っています。

このような条件を満たす素材として紙が挙げられます。紙は木から作られるバイオマス由来の素材であり、古紙の回収から再生紙の製造というマテリアルリサイクルの工程も確立されており、環境調和性に優れた素材といえます。なかでも、板紙と呼称される肉厚な紙は、紙パックといったような包装容器・梱包資材として使用できる汎用性の高い材料です。しかし、板紙は「白い」という、包装容器として致命的な課題を抱えています。消費者を対象とした研究調査では、食品や飲料に用いられる包装容器は、環境に負荷のあるプラスチック製であっても、透明で中身が見えたほうが購買意欲を抱かせるという結果が出ています(文献1)。そのためフランスでは、ある飲料メーカーが低迷する売上を回復するため、紙パックからペットボトルへの包装材の変更を行いましたが、環境負荷の上昇を訴えた大規模なデモが発生しました(文献2)。つまり、次世代の汎用包装・梱包資材として、環境調和性と透明性を兼ね備えた材料の開発が喫緊の課題であるといえます。

4.成果

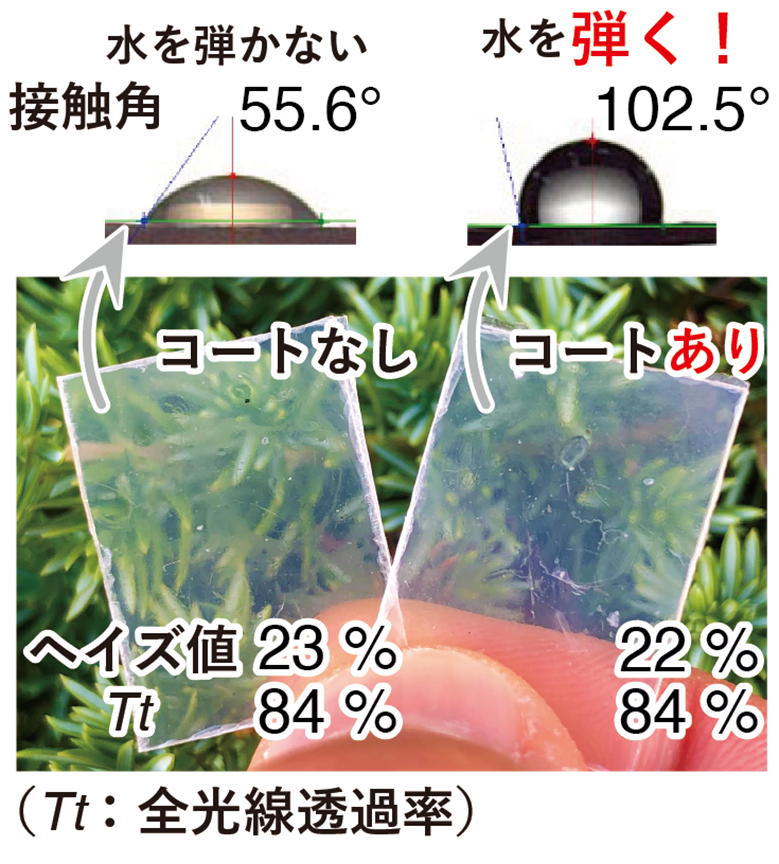

本研究グループは、通常の板紙と同一の成分、すなわち植物由来のセルロースを用いて「透明な板紙」を開発することに成功しました(図1)。この透明な板紙は、0.3~1.5 mmという通常の板紙と同等かその5倍以上の厚みを持ちながら、高い透明性を維持しています(図2)。特に、包装材として用いられる0.3 - 0.7 mm程度の厚みでは、ヘイズ値(※3)が30%以下という高い透明度を示し、透明な板紙越しであっても100メートル後ろにある物体もはっきりと視認することができます(図2)。硬さや強さは、代表的な硬質プラスチックであるポリカーボネートを超えることもわかりました。また、ストローやコップといった立体的な形状に成形加工をすることができます(図3)。濡れた状態での強度が通常の板紙に比べて高いため、そのままでもコップとして液体を保持することが可能ですが(図3)、天然由来の脂肪酸塩を用いて透明性を維持したまま撥水性を付与することもできます(図4)。

図2.透明な板紙の製作工程。セルロースを原料として、溶解・凝固・洗浄・乾燥を行う。できあがった透明な板紙は、厚さ0.7 mmという一般的な板紙の倍以上の厚みでも透明で、さらに最大1.5 mmの厚みを持つものも、背後にある物体を視認することができる。

図3.コップやストローなどの立体的な形状に成形した例。コップ状・ストロー状の型にセルロース溶液を流し込み、得られたゲルを乾燥させる。得られたコップは、通常の板紙に比べて高い湿潤強度を持つので、内部をフィルムなどでコーティングせずに液体を保持することができる。

図4.より液体の保持力を高めるため、透明な板紙の表面を疎水コーティングした様子。コーティング材として、植物由来の脂肪酸塩を用いた。コーティングにより、透明度を維持したまま、水を弾くようになった(指標となる接触角が90度以上)様子が確認できる。

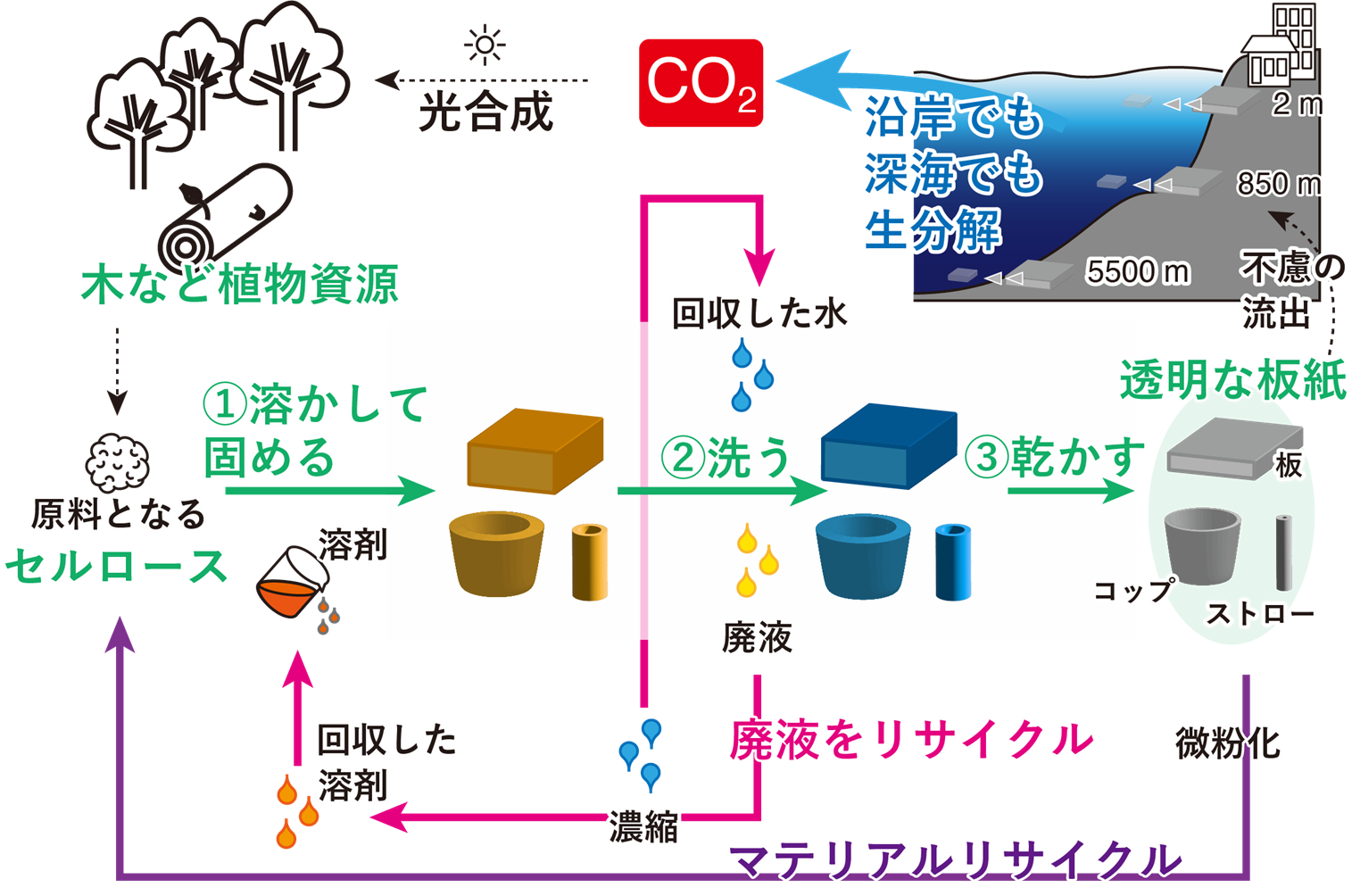

この透明な板紙は、①セルロースを高温で溶かし、室温に静置することで固まる、②水洗する、③乾燥させるという工程で作製されます(図5)。このセルロースを溶かす工程①で、溶剤として臭化リチウム水溶液を使用します。工程②の水洗で発生する廃液は、水により希釈された臭化リチウム水溶液ですが、これを濃縮することで工程①で用いる溶剤として再度利用することができました(図6)。さらに、濃縮の結果発生する水は工程②の水洗工程に用いることができます。これは、環境への負荷が非常に低い、外部に廃液を一切排出しない閉鎖型の製造工程が実現可能であることを示します。また、一度作製した透明な板紙を断片化し、再度透明な板紙に成型するマテリアルリサイクルも可能です(図6)。

本研究では、透明な板紙の原料として、コットンリンターという綿花を採取した後の種子の表面に残る短い繊維を用いましたが、セルロースであればどのようなものも原料として使うことができます。たとえば、不織布やコピー用紙を原料としても透明な板紙を作製することができます(図6)。これは、古着や古紙といったセルロース系の廃棄物を原料として透明な板紙を製造する、いわゆるアップサイクルが可能であることを意味します。

図5.透明な板紙の製造工程・リサイクル工程・分解過程を含めたライフサイクルの全体像

図6.リサイクルの例。新品、廃液からリサイクルした溶剤を使用したもの、マテリアルリサイクル品、リサイクルした溶剤を使用してマテリアルリサイクルしたもの、ろ紙を原料としたもの、コピー用紙を原料としたもの。セルロースのみであれば、さまざまな原料から透明な板紙を調製することができる。

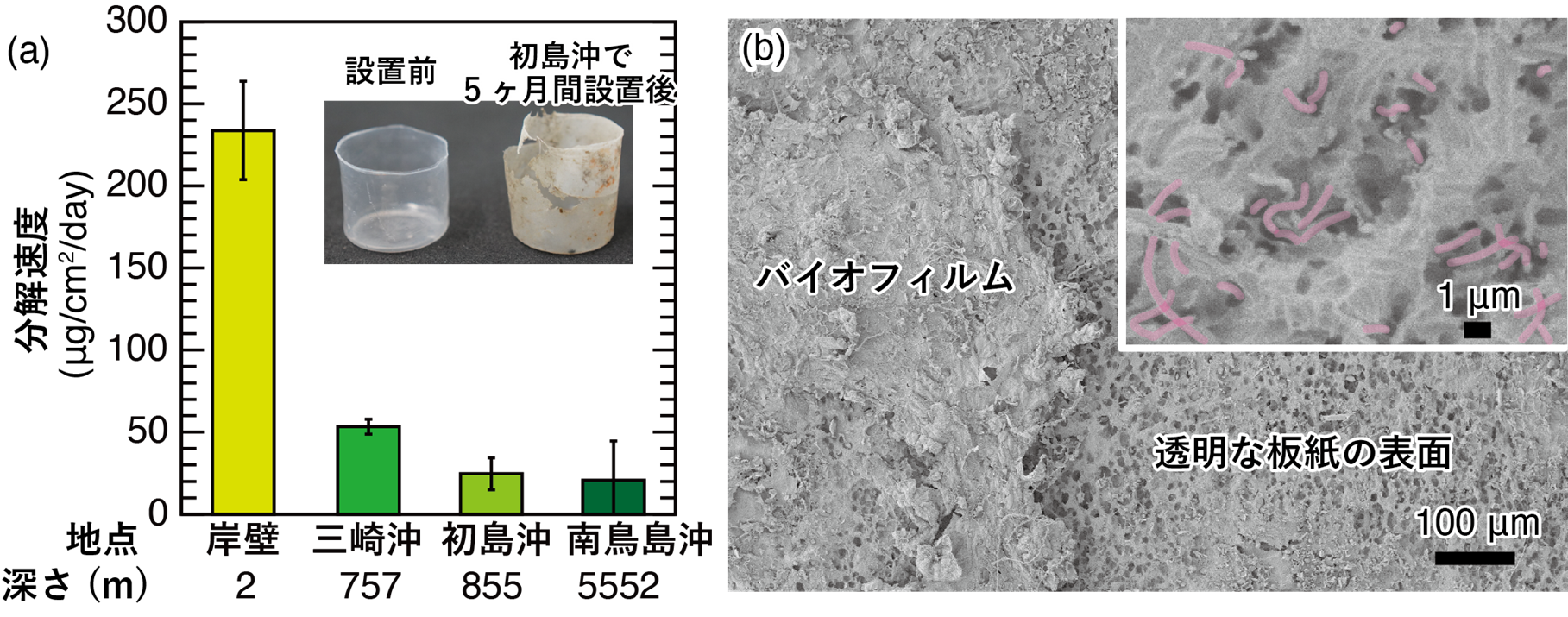

最後に、暴風雨などの自然災害によって、意図せず海洋に透明な板紙が流出してしまった場合に備えて、海洋における生分解性を確認しました。特に、最終的にごみが蓄積する深海底は水温が低く微生物の量も少ないため、実際の深海に長期間設置することで、生分解性を正確に評価する必要があります。そこで、海洋研究開発機構が所有する有人潜水調査船「しんかい6500」、無人探査機「ハイパードルフィン」や「KM-ROV」、フリーフォール型ランダー「江戸っ子1号」といったさまざまなファシリティを駆使し、透明な板紙の設置・回収、精度の高い分析を行いました。今回試験を行った全ての深海底で透明な板紙は重量減少を示しました(図7a)。この重量減少が微生物によるものかを明らかにするため、電子顕微鏡観察とメタゲノム解析を行いました。深海から回収された透明板紙の表面では、付着した微生物が穿孔を行っている様子が観察されました(図7b)。メタトランスクリプトーム解析の結果、集積した微生物がセルラーゼやβ-グルコシダーゼといったセルロースの分解に関与する酵素を生産していることがわかりました。これより深海においても、セルロースを分解する微生物によって、透明な板紙の生分解が進行することがわかります。深海における生分解速度は水深が深くなるにつれて遅くなるものの、今回試験を行った全ての深海底で透明な板紙は生分解されたことがわかります(図7a)。得られた生分解速度から計算すると、水深約700 - 1,000 mの深海底では、透明な板紙でできたカップは、6ヶ月間から1年間で完全に生分解されると推定されます。実際に、相模湾三崎沖深さ757メートルにおいて、タイムラプス撮影により分解過程を観察したところ、透明な板紙でできたカップが4ヶ月以内にほぼ消失することを確認しました。

図7.(a)それぞれの地点における分解速度の比較。深度が大きくなるほど分解速度は遅くなるが、分解は進行する。(b) 深海において分解試験を行った透明な板紙の表面を電子顕微鏡で観察したもの。透明な板紙の表面にバイオフィルムが形成され、微生物が集積して透明な板紙の表面に穴を開けている様子がわかる。拡大図中のピンク色の部分が微生物に相当する。メタトランスクリプトーム解析の結果、透明な板紙上に集積した微生物がセルロース分解にかかわる酵素(を発現しているのがわかりました。

|

【用語解説】 ※3 ヘイズ値:曇り度のこと。材料の透明性を表す指標で、値が低いほど材料が透明になる。 |

5.今後の展望

本研究の成果によって、①バイオマス由来で、②リサイクル可能な、③海洋生分解性素材という次世代汎用資材に不可欠な3つの条件を満たす、「透明な板紙」という海にやさしい素材を開発することに成功しました。透明な板紙は、既存のプラスチックを代替する切り札として期待されますが、その実用化のためにはまだまだ越えなくてはならないハードルが多く存在します。特に、製造にかかるエネルギー計算の結果から、生産スケールの大型化・生産コスト削減のためには、「連続製造工程の確立」と「使用済み溶剤の回収・再利用を高効率化すること」が不可欠であるということがわかっています。今後はこのような課題を克服し、透明性が必須とされる用途で用いられるプラスチックを、透明な板紙により置き換えていくことを目指します。

文献

1) G. Simmonds, A. T. Woods, C. Spence, ‘Show me the goods’: Assessing the effectiveness of transparent packaging vs. product imagery on product evaluation. Food Qual. Prefer. 63, 18–27 (2018).

2) L. Girard, PepsiCo passe du carton au plastique pour emballer ses jus Tropicana, Le Monde (2019). https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/06/12/pepsico-passe-du-carton-au-plastique-pour-emballer-ses-jus-tropicana_5475211_3234.html.

お問い合わせ先:

(本研究について)

国立研究開発法人海洋研究開発機構

海洋機能利用部門生物地球化学センター

副主任研究員 磯部紀之

電話:046-867-9674 E-mail:isoben[at]jamstec.go.jp

国立大学法人東京大学

大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 高分子材料学研究室

教授 岩田忠久

電話:03-5841-5266 E-mail:atiwata[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

東京理科大学

工学部工業化学科

准教授 上谷幸治郎

電話:03-5876-1651 E-Mail:koho[at]admin.tus.ac.jp

(報道担当)

国立研究開発法人海洋研究開発機構

海洋科学技術戦略部 報道室 電話:045-778-5690 E-mail:press[at]jamstec.go.jp

国立大学法人東京大学

大学院農学生命科学研究科・農学部 事務部 総務課総務チーム 広報情報担当

電話:03-5841-8179, 5484 FAX:03-5841-5028 E-mail: koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

東京理科大学

経営企画部 広報課 電話:03-5228-8107 E-Mail:koho[at]admin.tus.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。