ザンビアにおけるリーシュマニア原虫感染状況

発表のポイント

- ◆寄生虫の一種であるリーシュマニアの感染は、ヒトおよびイヌに重篤な健康被害をもたらします。

- ◆アフリカ・ザンビア共和国では、過去数十年間にわたりリーシュマニア症の報告がありませんでした。

- ◆今回、イヌにおける抗体保有調査を行った結果、ザンビアにおいてリーシュマニア感染が高率であることが明らかになりました。

概要

寄生虫性疾患であるリーシュマニア症(注1)は世界広くに蔓延する人獣共通感染症です。原虫種の一つであるLeishmania infantumは、地中海沿岸や南米の国々において、ヒトとイヌの両方に致死的な疾患をもたらすことが報告されています。一方、南部アフリカ諸国ではリーシュマニア症の報告がほとんどありませんでした。そこで、私たちは未報告国の一つであるザンビア共和国において、イヌにおけるリーシュマニア原虫感染状況を把握するための調査を行いました。その結果、一部の地域では高率でリーシュマニア原虫感染がおきていることが明らかになりました。今回確認された感染陽性率は、他の浸淫地域における陽性率と比較しても同等もしくはより高いものであり、ザンビアにおけるリーシュマニア原虫感染の重要性を示唆しています。

発表内容

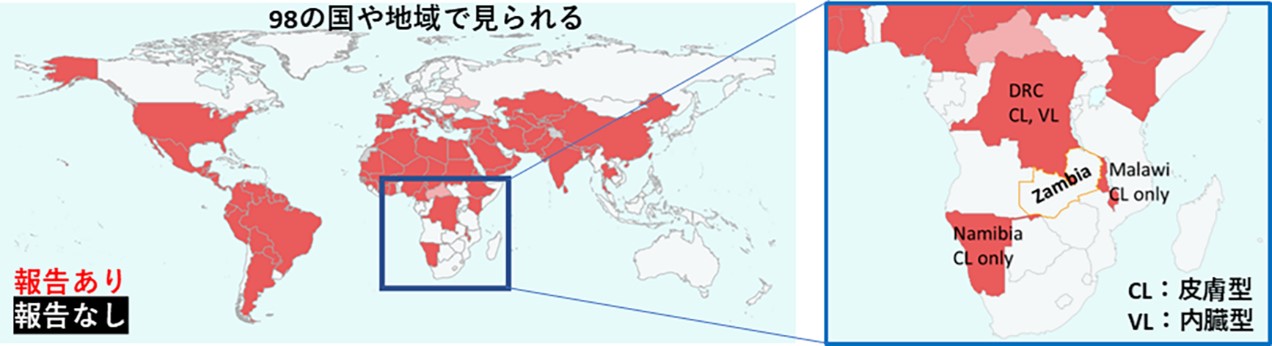

リーシュマニア症(注1)は、寄生虫の一種であるリーシュマニア原虫の感染によっておこる人獣共通感染症です。世界保健機関によると、本疾患は98の国や地域で確認されており、世界に広く蔓延する疾患である一方、南部アフリカ諸国ではリーシュマニア症の報告がほとんどありませんでした(図1)。しかしながら、マラリアや結核など他の感染症の発生状況などから鑑みると、これら地域でリーシュマニア症の報告がないことは、実際に疾患が存在しないのではなく、調査不足に起因して疾患が認知されていない可能性がありました。未報告国の一つであるザンビア共和国においても、リーシュマニア症の報告は文献で確認出来る限りヒトにおいて1973年と1976年の2件、イヌにおいて1997年の1件に限られており、長く本症の存在は確認されていませんでした。

図1.リーシュマニア症の発生状況

世界保健機関の報告によると、リーシュマニア症は98の国や地域で確認されている一方、南部アフリカには報告がない国が多く見られる。他の感染症の発生状況などから鑑みると、これら地域で報告がないことは、十分な調査の不足に起因する可能性が考えられる。

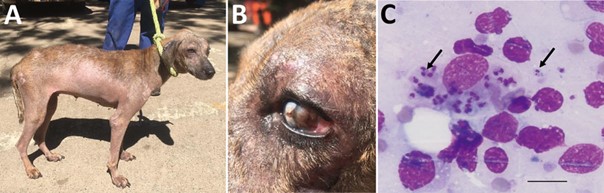

しかしながら、2021年に南部州においてリーシュマニア症の疑いがあるイヌが見られ、私たちの解析を通して本症例が原虫種Leishmania infantumによるイヌリーシュマニア症であることが確認されました(図2)。L. infantumは、地中海沿岸や南米の国々においてヒトとイヌの両方に致死的な疾患をもたらす原虫種であり、本イヌ症例の発見は、公衆衛生や動物福祉の両面から問題を提起するものでした。

図2.2021年に確認されたリーシュマニア症イヌ個体

(A, B)皮膚症状に加えて、爪の異常伸長や目の異常が確認された。(C)リンパ節生検試料のギムザ染色によりリーシュマニア原虫が確認された。(Squarre et al., Emerg Infect Dis, 2022, 28(4):888-890. より引用、一部改変)

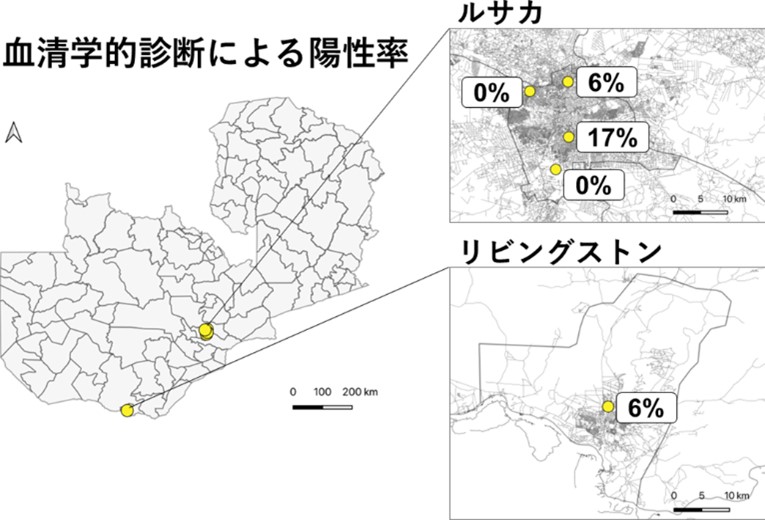

そこで東京大学および北海道大学、ならびにザンビアの各種研究・行政機関による合同チームは、主に日本医療研究開発機構(AMED)による支援を受けて、ザンビアにてヒトとイヌにおけるリーシュマニア症の実態把握ならびに新規診断技術の開発を目指すプロジェクトを立ち上げました。そのプロジェクトの一つとして、ザンビアでは初となる血清学的検査(注2)によるイヌの大規模解析を行いました。首都ルサカならびに南部州の都市リビングストンにある5つの地域で採取されたサンプルの解析を行ったところ、複数の地域において陽性個体が確認され、陽性率は最も高いところで17%でした(図3)。この陽性率は、本症の浸淫が確認されている地中海沿岸や南米の国々における陽性率と比較しても同等かより高いものであり、2021年に発見されたイヌ感染症例がその地域に限局したものではなく、ザンビアにおいて広くリーシュマニア原虫の伝播がおこっていることを示唆するものとなりました。続いて、最も高い陽性率が確認された地域において、陽性個体の1年後生存状況を追跡調査したところ、陽性群は陰性群と比較して高い死亡率が確認されました(相対リスク:7.9)。この結果は、ザンビアにおいてリーシュマニア原虫の感染が実際にイヌの健康状態に悪影響を与えることを示唆しています。

図3.ザンビア・イヌにおける血清学的診断による陽性率

ルサカならびにリビングストンにある5つの地域で採取されたサンプルの解析を行ったところ、複数の地域において陽性個体が確認され、陽性率は最も高いところで17%だった。

本研究を通して、ザンビアにおけるリーシュマニア原虫感染の蔓延について初めて明らかにすることができました。前述のとおり、ザンビアでは人獣共通感染症を引き起こす原虫種であるL. infantum が確認されていることから、本研究で確認されたイヌでの高い陽性率は、その地域に住む人々への感染・発症リスクを強く示唆します。今後は、ヒトにおける感染状況の実態把握を進めながら、ザンビアの医学・獣医学セクターにまたがる様々なステークホルダーと協力して、リーシュマニア症の対策を進めていく予定です。また、リーシュマニア症の報告が限定的なザンビアの近隣諸国においても、同様にリーシュマニア原虫の感染が広くおこっている可能性があります。例えば、リビングストンは国境に接する都市ですが、隣国ジンバブエにおいてもリーシュマニア症の報告はありません。ザンビアにおいて得られた知見を近隣諸国と共有しながら、近隣諸国での実態把握に繋げていくことも重要であると考えられます。

発表者・研究者等情報

林田 京子(北海道大学 人獣共通感染症国際共同研究所 准教授)

杉 達紀 (北海道大学 人獣共通感染症国際共同研究所 助教)

山岸 潤也(北海道大学 人獣共通感染症国際共同研究所 教授)

三條場 千寿(東京大学 大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 准教授)

後藤 康之(東京大学 大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 教授)

ほか研究チーム構成員

論文情報

雑誌名: Parasitology International

題 名:A high prevalence of dogs seropositive to Leishmania in Zambia

著者名:Chambaro HM, Hayashida K, Moonga LC, Shawa M, Muleya W, Chizimu J, Squarre D, Sugi T, Yamagishi J, Ogata S, Kajihara M, Sawa H, Sanjoba C, Mwase ET, Chilengi R, Munsaka GH, Sarenje KL, Mulunda NR, Mutengo MM, Namangala B, Goto Y*

DOI: 10.1016/j.parint.2025.103081

URL: https://doi.org/10.1016/j.parint.2025.103081

研究助成

本研究は、日本医療研究開発機構(課題番号:22wm0225024h0001, JP243fa627005h0003, 24wm0125008h0005)、日本学術振興会科研費(課題番号:21H02722, 24K02271)、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所一般共同研究による支援を受けて実施されました。

用語解説

(注1)リーシュマニア症

リーシュマニア原虫の感染によって引き起こされる寄生虫性疾患です。皮膚型、皮膚粘膜型、内臓型に大別され、最も重篤なタイプである内臓型リーシュマニア症はインド、ブラジル、エチオピアなどの熱帯地域で年間5~9万人の発症者をもたらしています(世界保健機構、2022年)。典型的な症状として発熱、肝脾腫、体重減少、貧血などが挙げられ、治療しないと90%以上が死に至るとされています。

(注2)血清学的診断

内臓型リーシュマニア症を引き起こすリーシュマニア原虫は、脾臓・肝臓・骨髄といった組織に寄生するため、病原体の直接検出に必要な生体試料の採取が困難です。そのため、病原体を直接検出する代わりに、病原体の感染を示唆する生体指標として、血液中に存在する、病原体に対する抗体を用いることがあります。これを血清学的診断と言います。

現在、内臓型リーシュマニア症の診断は寄生虫の直接検出よりもこの血清学的診断が一般的になっており、その理由として上述のとおり採材による患者への負担(侵襲性)軽減のほか、技術を必要とせず迅速に結果が得られるといった利点が挙げられます。

問合せ先

(研究内容については発表者にお問合せください)

東京大学 大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 応用免疫学研究室

教授 後藤 康之(ごとう やすゆき)

E-mail:aygoto@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

北海道大学 人獣共感染症国際共同研究所 国際協力・教育部門

准教授 林田 京子(はやしだ きょうこ)

E-mail:kyouko-h@czc.hokudai.ac.jp

関連教員

三條場 千寿

後藤 康之