森と川の季節的なつながりがアマゴの多様な生き方を育む

概要

京都大学生態学研究センター 上田るい 研究員と、同センター 佐藤拓哉 准教授、三重大学大学院生物資源学研究科 金岩稔 准教授、ノースカロライナ⼤学グリーンズボロー校 照井慧 助教、東京大学大学院農学生命科学研究科 瀧本岳 准教授からなる研究グループは、初夏に森林から河川に昆虫などの陸生無脊椎動物が流入することによって、それらを川で餌として利用しているアマゴの生き方が多様になることを明らかにしました。本研究は、森や川といった生態系の季節的なつながりが、生物多様性の一つである種内の多様性維持に貢献することを実証する成果であると同時に、気候変動や人間活動が野生生物に及ぼす影響についても重要な知見をもたらすものです。

本成果は、2025年5月18日に米国の国際学術誌「Ecology」にオンライン掲載されました。

写真:自動給餌機を用いた野外操作実験の様子、アマゴとその胃内容から得られた陸生昆虫

1.背景

ある生物個体が生まれてから死ぬまでに経験する一連の過程を生活史と言います。野生生物の生活史は、一般的に成長・繁殖・生存などに特徴づけられ、生物種によって高成長・早熟・短命なものから、低成長・晩熟・長寿命なものまで、実に多様な生活史が見られます。こうした生活史の多様性は、しばしば同種の生物集団内でも見られ、集団の存続可能性や環境変動への適応可能性、さらには他種との関わり合いの強さにまで影響します。したがって、生活史の多様性が創出・維持される仕組みを明らかにすることは、野外で起こっている様々な生物現象を理解することにつながります。さらに、気候変動や人間活動によって世界規模で生物種内の多様性が失われている昨今においては、生物保全や自然管理にも重要な知見となるはずです。しかし、自然生態系のどのような要因が、生物集団内の生活史多様性の創出や維持に関連しているのかは明らかになっていませんでした。

自然界では、森林-河川、海洋-島嶼など、様々な生態系が隣接しあっています。こうした生態系では、生物や生物遺骸、栄養塩類などが、生態系間の境界をまたいで季節的に流入することで(系外資源流)、受け手側の生態系の生物の重要な餌等になり、それらの生き方を変化させることが知られています。では、系外資源流は、生物集団内の生活史の多様性を高める要因になり得るのでしょうか?

森林-河川生態系は、この疑問を解決する優れたモデル系と言えます。日本などの温帯地域では、森林から河川に流入する陸生無脊椎動物(以下、陸生動物)が、受け手となるサケ科魚類の重要な餌となり、それらの成長や繁殖開始年齢を変化させます。陸生動物が流入する季節は、河畔林の植生によって変化し、例えば落葉広葉樹に囲まれた河川では、春の展葉に伴って陸生動物の流入が増え、サケ科魚類の季節的な成長期間の初期(初夏)にそれらの成長を後押しします。一方で、針葉樹に覆われた河川では、サケ科魚類の成長期間の後半(初秋)に、展葉の影響を受けにくい地表徘徊性の陸生動物の流入量が増えます。また、伐採や植林など、過度な森林利用が見られる河川では、系外資源の流入量そのものが大きく減少することも知られています。では、陸生動物が初夏や初秋に流入したり、そもそも流入量が減ったりすると、サケ科魚類の生活史の多様性はどのように変化するのでしょうか?

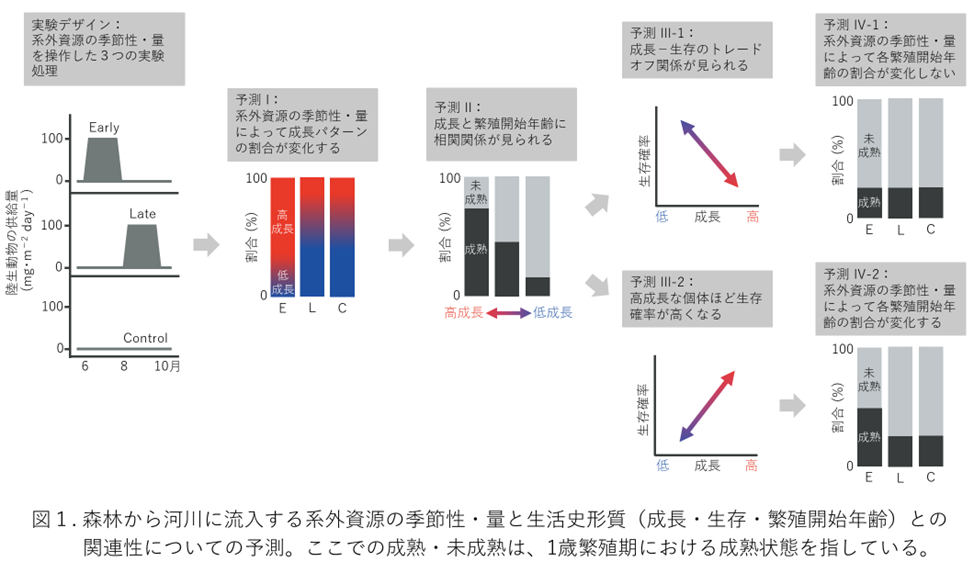

本研究では、サケ科魚類アマゴ(Oncorhynchus masou ishikawae)を対象に、森林から河川への陸生動物供給の季節性と量を人為的に操作する大規模な野外操作実験を実施し、以下の予測を検証しました(図1)。すなわち、初夏に系外資源を供給すると、初秋に供給される場合や、供給がない場合と比較して、より多くの個体が高成長になると予想されます(予測I)。また、これまで多くの生物種で見られたパターンから、高成長な個体ほど繁殖開始年齢が早くなる(早熟)と考えられます(予測II)。もし他生物では一般的な成長-生存のトレードオフ(高成長をとる個体ほど死亡率が高い)がアマゴにも働くなら、初夏の系外資源供給によって高成長を果たした個体は繁殖期まで生き残りにくく、1歳時の繁殖期における成熟個体の集団全体に占める割合は、他の供給条件の場合と比べて大きく増えないと予想されます(予測III-1・IV-1)。一方で、成長-生存のトレードオフが働かない場合、高成長かつ早熟な個体は繁殖期まで生き残り、1歳時の成熟個体が増えることから、集団全体での成熟・未成熟個体の割合は、初夏に系外資源が供給される場合に最も多様になると考えられます(予測III-2・IV-2)。

2.研究手法・成果

野外操作実験は、2016-2017年にかけて、京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林内の自然河川において実施しました。実験処理として、陸生無脊椎動物を模したミールワームを6-8月に供給する「Early区間」、8-10月に供給する「Late区間」、供給を行わない「Control区間」の3処理区を3繰り返しずつ、計9区間(1区間当たり約120m)設けました。ミールワームの供給量は、天然林で自然にみられる陸生動物の河川への流入量を再現しました。実験開始時点で0歳にあたるアマゴ幼魚を対象に、個体識別用の蛍光標識をつけた個体を定期的に捕獲する調査を2年間継続し、個体の成長履歴と1歳時の繁殖期における成熟の有無によって、生活史を評価しました。

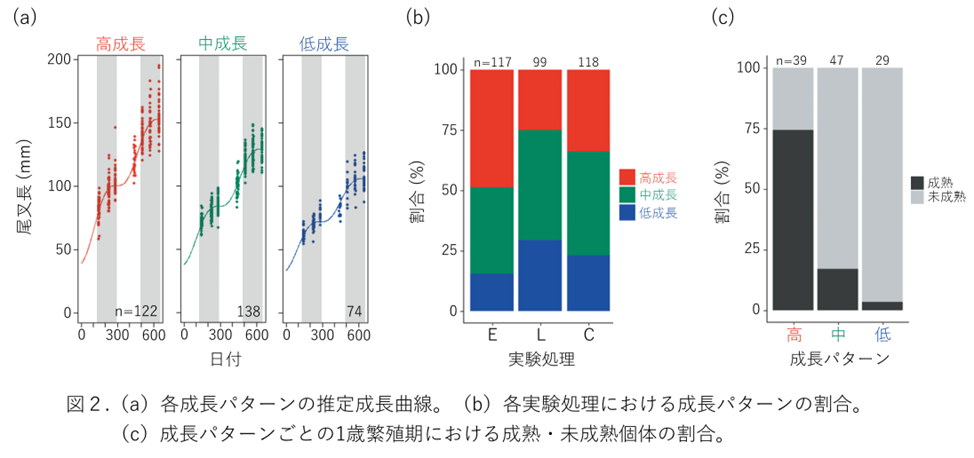

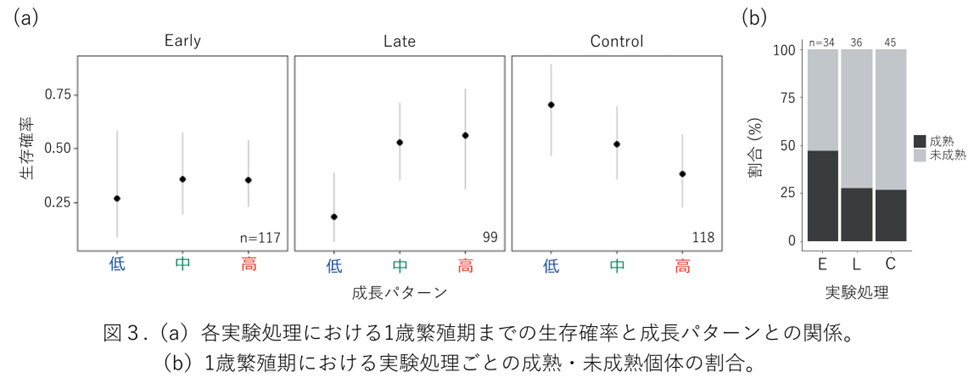

データ解析においては、まず、個体差を明示的に扱う混合分布モデルという統計モデルを用いて、集団全体としていくつの成長パターンが含まれているのかを推定しました。その結果、高成長、低成長、およびそれらの中間的な成長軌跡をもつ3つの成長パターン(図2a)を含むモデルが最適モデルとして選択されました。Early区間では高成長をとる個体が優占していた一方で、Late区間やControl区間では中間的な成長をとる個体が優占していました(図2b)。この成長パターンは1歳時の成熟と強く関連しており、高成長パターンをとる個体は1歳で成熟する確率が非常に高くなっていました(図2c)。続いて、再捕獲率や調査区からの移出率を考慮して推定した、1歳繁殖期に至るまでの生存確率と、成長パターンとの関連性を評価しました。その結果、Control区間では高成長パターンの個体ほど死亡しやすいという、成長-生存のトレードオフ関係が見出されました(図3a)。その結果として、もともとそれほど多くはなかった高成長な個体は1歳繁殖期まで生存しにくく、中成長・低成長をとり晩熟な個体の方が生存しやすいことから、大部分の個体が1歳繁殖期に未成熟、すなわち、2歳以降に成熟するという生活史をもっていました(図3b)。これに対してEarly区間では、成長-生存トレードオフが不明瞭であり、高成長な個体が1歳繁殖期まで生存して成熟する割合が他の実験処理区よりも高くなることから、最終的に1歳成熟個体と2歳以降成熟個体の割合が集団内でおおよそ均等になっていました。これは、Early区間では生活史の多様性が最も高くなったことを意味しています。Late区間では、高成長な個体ほど死亡しにくいという関係が見られましたが、そもそもLate区間では高成長の個体が出現しにくく、多くの個体が中間的な成長をしたことから、Control区間同様、大部分の個体が2歳以降に成熟する生活史をもっていました。

本研究は、「春の展葉とともに森で育った陸生動物が川に流入し、川に暮らす魚の季節的な成長を促進する」という、自然本来の森と川のつながりが、魚の多様な生き方の維持に貢献していることを大規模な野外操作実験で初めて実証したものです。自然生態系の多くは、本来、季節的に生じる系外資源流を介して他の生態系とつながっていることを考えると、本研究の成果は、野生生物の生き方の多様性が維持される仕組みの一つを紐解いたと言えます。

3.波及効果、今後の予定

現在地球規模で進行している気候変動や人為的な環境改変は、系外資源流の季節性や量を変化させることで、それらを利用する生物の生活史多様性の喪失を引き起こす可能性があります。その場合、各生活史の個体数の減少を補い合う効果が働きにくくなるため、集団全体としての個体数の変動幅が大きくなり、極端な個体数減少に陥るリスクがあります。これはさらに、他の生物種との捕食-被食関係や競争関係を変化させることで、生物群集や生態系全体にも予期せぬ影響をもたらすかもしれません。森林-河川生態系においては、従来見られた落葉広葉樹林から針葉樹林への転換により、サケ科魚類をはじめとした生物集団内の多様な生活史が人知れず失われているかもしれず、本研究はそのような可能性に警鐘を鳴らすものです。今後の課題として、系外資源を介した生活史多様性の維持が、生物集団の長期的な存続や生物群集に及ぼす波及効果を評価したり、生活史多様性を維持し得る森林・河川管理の在り方を模索したりするなど、基礎、および応用研究の両方の枠組みにおける研究展開が期待されます。

4.研究プロジェクトについて

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業 15H04422(研究代表:佐藤拓哉)の助成を受けて実施されました。

<研究者のコメント>

「野外操作実験にはじまりデータ解析に至るまで、到底一人では達成できない課題でしたが、所属研究室のメンバーや研究林の職員・共著者の方々のたゆまぬサポートのお陰で、生き物の多様な生き方が維持される仕組みの一端に迫ることができました。長い進化の歴史の中で、自然生態系がもつ季節の移ろいに応じて、多くの生き物は実に巧みに生き方を変化・多様化させてきました。急速に進む環境変動によって、本来あったはずの自然やそこに暮らす生き物の多様性が失われつつあることを、皆様の心にも留めておいて頂けると幸いです。」(上田るい)

「春の展葉が始まると、アマゴが森の虫を食べるようになる。毎年繰り返されるこの季節性を実感できる川では、アマゴの生き方の多様性が育まれやすいのだろうと思います。ライフイベントで戦線離脱することの多かった時期に、大規模な野外実験を継続してくださった大学院生や研究林スタッフの皆さんに感謝しています。」(佐藤拓哉)

論文タイトルと著者

タイトル:Seasonal timing of ecosystem linkage mediates life-history variation in a salmonid fish population

(生態系の季節的なつながりがサケ科魚類個体群内の生活史変異を規定する)

著 者:Rui Ueda, Minoru Kanaiwa, Akira Terui, Gaku Takimoto, Takuya Sato

掲 載 誌:Ecology

DOI:10.1002/ecy.70114

研究に関するお問い合わせ先

上田 るい(うえだ るい)

京都大学生態学研究センター 研究員

TEL:077-549-8200

E-mail:r.ueda[at]ecology.kyoto-u.ac.jp

報道に関するお問い合わせ先

京都大学広報室国際広報班

TEL:075-753-5729 FAX:075-753-2094

E-mail:comms[at]mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

三重大学企画総務部総務チーム広報・渉外室

TEL:059-231-9794 FAX:059-231-9000

E-mail:koho[at]ab.mie-u.ac.jp

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課 広報情報担当

TEL: 03-5841-8179, 5484 FAX:03-5841-5028

E-mail:koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。