温州ミカンのリアルな生産現場データを大規模解析

――農薬や肥料の使用量削減で環境保全効果――

概要

理化学研究所(理研)環境資源科学研究センターホロビオント・レジリエンス研究チームの藤原風輝特別研究員、市橋泰範チームディレクター、福島大学農学群食農学類の二瓶直登教授、岡野夕香里准教授、髙田大輔准教授、東京大学大学院農学生命科学研究科の小林奈通子准教授、宮沢佳恵准教授、北海道大学大学院農学研究院の丸山隼人助教、信濃卓郎教授、大阪府立環境農林水産総合研究所の荒川竜太主任研究員らの共同研究グループは、日本各地の温州ミカン生産者のほ場から直接収集した「リアルワールドデータ[1]」を用いて、農薬や肥料の使い方の違いが、果樹園の土壌や微生物、果実の品質にどのような影響を与えているのかを、大規模なデータ解析によって調査しました。その結果、農薬や肥料の使用量削減が環境保全効果をもたらし得ることなど、農業に関する重要な知見が実際の生産現場から得られました。

本成果は、先端技術と現場のデータを融合した研究アプローチを提案することで、持続可能な栽培技術の研究開発を推進すると期待されます。

今回、共同研究グループは、国内11府県の温州ミカン園から多数の果実と土壌サンプルを収集し、果実の品質、土壌の化学性(化学的性質)や元素組成、微生物叢(びせいぶつそう)といった多層のデータを抽出するマルチオミクス解析[2]を実施することで、栽培方法間の違いを多角的に比較しました。その結果、生産者のほ場において肥料や農薬の削減が土壌炭素含量の上昇のほか、重金属類の低減などの環境保全効果をもたらし得ることや、農薬が果実表面の病害を抑える一方で土壌中の病原菌の割合を増やす可能性があることなど、温州ミカン園における農薬や肥料の使用方法と農業生態系[3]に関する重要な知見を得ることができました。

本研究は、科学雑誌『Plant Biotechnology』12月25日号掲載に先立ちオンライン(12月10日付)で掲載されました。

背景

現代社会は気候変動や生物多様性の減少といった地球規模の問題に直面しており、農業もこれらの環境問題に一定の影響を与えています。特に農薬や肥料の使用の影響は大きく、これらを適切に使用して生産性を維持しながら環境負荷を削減することが必要とされています。そのためには、作物や微生物が形づくる生態系(農業生態系)の応答を理解することが重要です。なぜならば、生態系が栄養の循環や病原菌の増減といった農業上重要な要因を決めているためです。従って、農薬や肥料の使用方法が、農業生態系にどのように作用し、生産性や環境負荷にどう影響するかを明らかにした先に、持続可能な栽培方法が確立されると期待されます。

しかし、研究機関が準備した実験ほ場や実験室という制御された環境で得られたデータでは、気候、土壌、栽培方法、ほ場の広さなどの多様な条件下にある実際の農業現場での農薬や肥料の効果を十分に検証することはできません。その結果、実験で得られた結果や成果が、現場では再現も応用もされにくいという「研究と現場のギャップ」が問題となっていました。また、そもそも温州ミカンのような果樹の研究では、収穫までの時間やコストが多くかかるため、大規模な実験データを収集すること自体が難しいという課題もありました。

そこで共同研究グループは、実験データではなく、生産者のほ場から直接得られるリアルワールドデータに注目しました。まさしく現場で得られたデータであり、そこにある多様な条件下での結果を含んでいるという利点があります。また、特に果樹栽培のような場合では、実験に要する多くの時間やコストを削減できることも大きな利点です。このようなデータは、本来は多様な条件を含むが故に実験データのように同じ条件での比較が難しいという問題があります。しかし、医学分野で使用されている特定の条件(例えば疾患患者や健常者)のグループを追跡して比較するコホート研究の統計手法を応用することで、そのような課題も克服することができると考えました。

研究手法と成果

共同研究グループは、日本各地の温州ミカンの生産者に協力を求め、主要産地を含む11府県(愛媛、広島、香川、神奈川、熊本、三重、大阪、佐賀、静岡、徳島、和歌山)から、合計206点の果実と土壌のサンプルセットを収集しました。まず、これらのサンプルの栽培方法を、農薬と肥料の種類と使用量を基に分類しました。その結果、これらのサンプルには、一般的な使用方法に則った「慣行栽培」の他に、使用量を半分以下に減らした「特別栽培」、有機栽培基準で認められている種類と使用量の農薬と肥料を使用した「有機栽培」、肥料も農薬も不使用の「自然栽培」など、環境保全型の栽培方法のものも多数含まれていました。

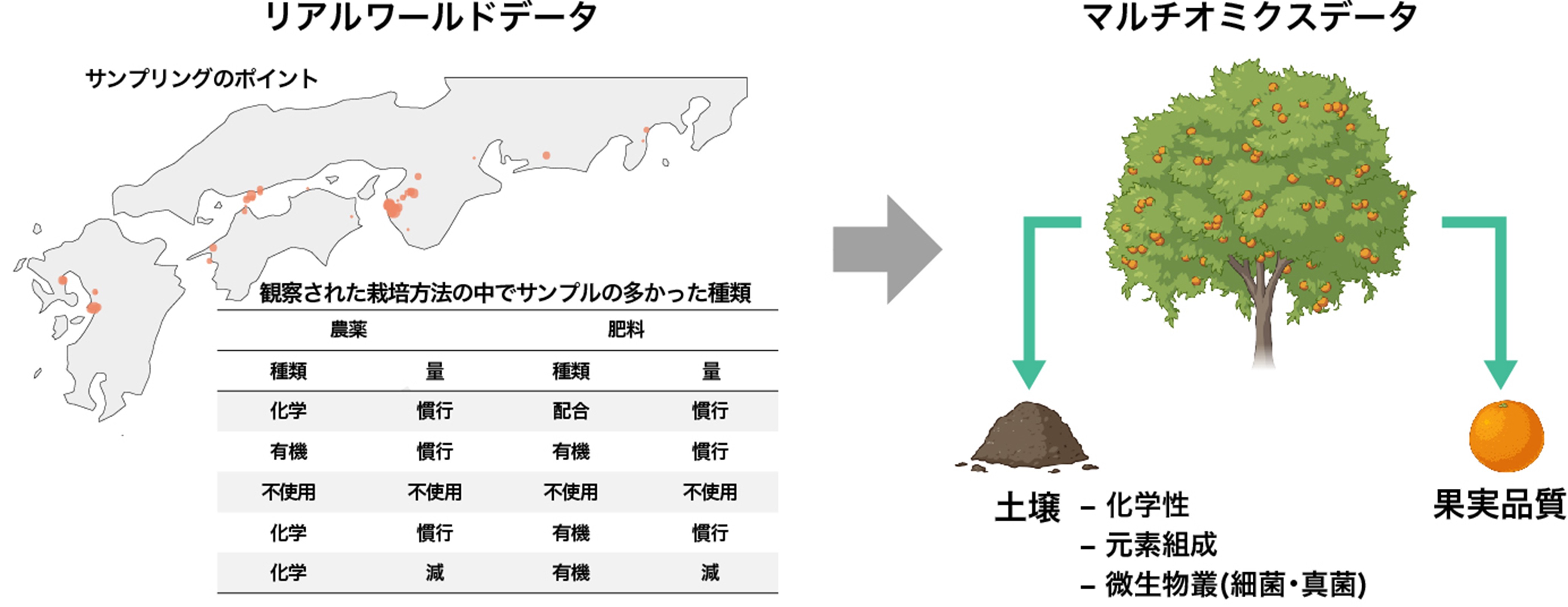

次に、収集したサンプルを用いて、共同研究グループが強みとするマルチオミクス解析を実施しました(図1)。その結果、果実の品質データに加えて、土壌の化学性項目、土壌抽出液中の元素組成、土壌微生物叢(細菌・真菌)組成、土壌微生物機能組成といった多層的なデータセットが構築されました。農業現場のリアルなサンプルと最先端の解析技術を融合させることで、ミカン果樹園の農業生態系をデータ化することに成功しました。

国内の多数の生産者ほ場からサンプルを収集した結果、農薬や肥料の使用方法に基づく多様な栽培方法が観察された(左)。

それらのサンプルから土壌と果実に関するマルチオミクスデータを抽出した(右)。

次に、栽培方法のグループごとに品種や環境条件が偏っている可能性を考慮し、それらの偏りに影響されずに栽培方法同士を公平に比較できるよう、統計的な調整を行いました。ここでは、まず各サンプルの気象条件、土壌分類、品種、樹齢などの背景条件の違いを「傾向スコア[4]」という方法で表し、それを基にした「逆確率重み付け法[5]」という方法で背景条件のばらつきを補正しました。このような地道な統計処理により、本来は実験データのように条件のそろっていないリアルワールドデータを、実験データに近い形で比較できるようにしています。

このようにして、マルチオミクスデータを慣行栽培とそれ以外の栽培方法との間で比較した結果、温州ミカンの環境保全型の栽培方法の効果に関する重要な結果が得られました。図2にその抜粋版を示します。

果実・土壌・微生物など多数の指標(縦方向)について、四つの栽培方法(有機肥料型慣行栽培、有機栽培、自然栽培、特別栽培)のうち、有機肥料型慣行栽培を除いた栽培方法と慣行栽培を比較した結果を示す(論文の図より一部の項目を抜粋して表示)。各パネルの細い横軸上の●(丸い点)は、慣行栽培との差の大きさ(標準化効果量)を示し、点の色(赤〜青)はその差が増加方向か減少方向かを表す。点が右にあるほど値が増加し、左にあるほど減少を意味する。両側に伸びる横線(エラーバー)は95%信頼区間を示す。一方、各パネルの右側に配置された赤〜白のマス目(ヒートマップ)は、統計的な有意性を表す。その上に付されたアスタリスク(*、**、*)は有意性のレベルを示し、数が多いほど統計的に差が明確であることを示す。図中のリン酸はトルオーグ法で測定した可給態のリン酸である。また、MgやZnなどの土壌中の元素は、1 M 酢酸アンモニウム(pH 7.0)で抽出して測定した。

例えば、「特別栽培」や「自然栽培」などの環境保全型の栽培方法では、土壌中の炭素含量(図2の①)が今回収集したサンプルにおいては有意に(統計的に明らかに)上昇していました。土壌炭素は、土壌肥沃度(ひよくど)の向上や気候変動の緩和に寄与する重要な要素です。また、環境汚染のリスク源にもなり得る亜鉛(図2の②)などの土壌中の重金属類は、農薬使用を削減したグループで有意に減少していました。このように、環境保全型の栽培方法の効果が現場で実際に表れていることが確認されました。

また、興味深いことに、本研究では、有機栽培で認められている種類の肥料や農薬に代替し、投入量は削減していない「有機栽培」では、土壌炭素含量は上昇していませんでした。つまり、この結果は、肥料などを投入する「量」を減らすことが、肥料の種類を変えるよりも、土壌中の炭素含量の上昇に寄与する可能性もあるということを示唆しています。今後、果樹園における肥料投入と土壌炭素との関係について、より注意深く調べていく必要があります。

さらに、化学合成農薬を通常量で使用した慣行栽培では、そうでないグループに比べて、収穫物に見られる病害(カンキツ黒点病:黒い斑点が葉や果実に現れる)の程度(図2の③)は有意に抑えられていました。しかしながら、土の中の病原性の細菌や真菌の割合(図2の④や⑤)はむしろ増加していることが見つかりました。ミカン栽培では、農薬は主に葉、枝、果実上に存在する病原菌を標的として散布されています。従って、今回の結果は、化学合成農薬が標的の病原菌に対しては抑制する効果がある一方で、そうでない土壌中の病原菌を、微生物多様性の減少を介して増加させてしまう可能性があることを示唆していました。この結果は、農薬の持続的な利用方法について、農業生態系の全体的な視点も含めて検討する必要があることを示しています。

今後の期待

本研究は、農業のリアルワールドデータを活用して栽培方法の効果を検証する研究アプローチを提示しました。これは、研究者と生産者が共に研究に寄与することで、「研究」と「現場」がつながる、新しい取り組みであるといえます。

このアプローチは、農業に関するさまざまな研究に応用されることが期待されます。例えば、温州ミカンだけでなく、あらゆる農作物の研究に展開することが可能です。また、農薬や肥料の使用方法だけでなく、品種、土壌改良材、バイオスティミュラント[6]など、幅広い農業技術の評価に応用することもできます。そうすることによって、研究者と生産者が一丸となった研究の取り組みが、より一般的になることを期待しています。

本研究成果は、国際連合が定めた17の目標「持続可能な開発目標(SDGs)[7]」のうち、「13.気候変動に具体的な対策を」や「15.陸の豊かさも守ろう」に貢献するものです。

論文情報

タイトル:A Cohort Study of Sustainable Cultivation Methods in Mandarin Orange Orchards across Japan

著者名:Fuki Fujiwara, Yukari Okano, Daisuke Takata, Hayato Maruyama, Ryota Arakawa, Natsuko I Kobayashi, Kie Kumaishi, Megumi Narukawa, Yui Nose, Tsuyoshi Isawa, Takuro Shinano, Kae Miyazawa, Naoto Nihei, Yasunori Ichihashi

雑誌:Plant Biotechnology

DOI:10.5511/plantbiotechnology.25.0605a

補足説明

[1] リアルワールドデータ

医療分野でよく使われる用語で、病院での日常の臨床で得られる電子カルテなどの医療データを指し、臨床試験(治験)データと対比して用いられる。本研究では、実験室や実験ほ場ではなく、生産者のほ場から得られた農業データを指す。

[2] マルチオミクス解析

オミクス解析と呼ばれる個々のデータ解析技術を統合することで、自然界の階層構造を反映した多層のデータを抽出できる技術。本研究では、細菌叢や真菌叢を対象にしたマイクロバイオーム解析や、元素組成を対象にしたイオノーム解析を用いている。

[3] 農業生態系

農業活動の空間的および機能的な基本単位として定義される、生態系の一部。植物-微生物-土壌における生物性・化学性・物理性を含んだ要素により構成され、構成要素間にエネルギーや栄養分などのやり取りが生じることでシステムとして振る舞う。

[4] 傾向スコア

複数の背景条件の違いを一つのスコアで表した値。この値の近いサンプル同士は背景条件が類似するため、栽培方法のような処理の効果の比較ができると考える。具体的には、「あるサンプルで、その背景条件が与えられたときに、特定の処理(例えば栽培方法)が与えられる条件付き確率」として計算される。

[5] 逆確率重み付け法

傾向スコアに基づき背景の違いを調整する統計手法の一つ。各サンプルに対してその傾向スコアに応じた逆確率重みを与えることで、処理群間で背景条件の分布が近くなるように調整される。

[6] バイオスティミュラント

生理的な活性を持ち、植物の生育を助ける機能を持つ化合物全般。成長促進だけでなく、ストレス耐性を付与したり、栄養吸収効率を促進したりするのを目的として使用されることがある。持続可能な農業の手法として注目される。

[7] 持続可能な開発目標(SDGs)

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17の目標、169のターゲットから構成され、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいる(外務省のホームページから一部改変して転載)。

共同研究グループ

理化学研究所 環境資源科学研究センター ホロビオント・レジリエンス研究チーム

特別研究員 藤原風輝 (フジワラ・フウキ)

チームディレクター 市橋泰範 (イチハシ・ヤスノリ)

研究員(研究当時) 成川 恵 (ナルカワ・メグミ)

テクニカルスタッフⅡ(研究当時) 熊石妃恵 (クマイシ・キエ)

テクニカルスタッフⅡ 能勢結衣 (ノセ・ユイ)

福島大学 農学群食農学類

教授 二瓶直登 (ニヘイ・ナオト)

准教授 岡野夕香里(オカノ・ユカリ)

准教授 髙田大輔 (タカタ・ダイスケ)

東京大学 大学院農学生命科学研究科

准教授 小林奈通子(コバヤシ・ナツコ)

准教授 宮沢佳恵 (ミヤザワ・カエ)

北海道大学 大学院農学研究院

教授 信濃卓郎 (シナノ・タクロウ)

助教 丸山隼人 (マルヤマ・ハヤト)

大阪府立環境農林水産総合研究所

主任研究員 荒川竜太 (アラカワ・リョウタ)

株式会社前川総合研究所

研究員 伊沢 剛(イサワ・ツヨシ)

研究支援

本研究は、NTT西日本株式会社、および理化学研究所のRIKEN TRIP Initiative Field-omicsとJunior Research Associate Programの支援を受けて実施しました。

発表者・機関窓口

<発表者> ※研究内容については発表者にお問い合わせください。

東京大学 大学院農学生命科学研究科

准教授 小林奈通子(コバヤシ・ナツコ)

准教授 宮沢佳恵 (ミヤザワ・カエ)

<発表者のコメント>

「事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ」という有名なセリフがあるように、農学でも「現場」に足を運ぶことが今後、ますます重要になってくると考えています。今回の研究事例を足掛かりにして、研究者が農業の現場により向き合い、生産者と協同し、現場の役に立ち、そして評価されるような、研究と社会の“土壌”を醸成していきたいです。(藤原風輝)

<機関窓口>

東京大学 大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 広報情報担当

Tel: 03-5841-5484

Email: koho.a@gs.mail.u-tokyo.ac.jp