プロフィール

一般の方へ向けた研究紹介

酵素のかたちを明らかにして、生命の秘密を原子レベルで解明する

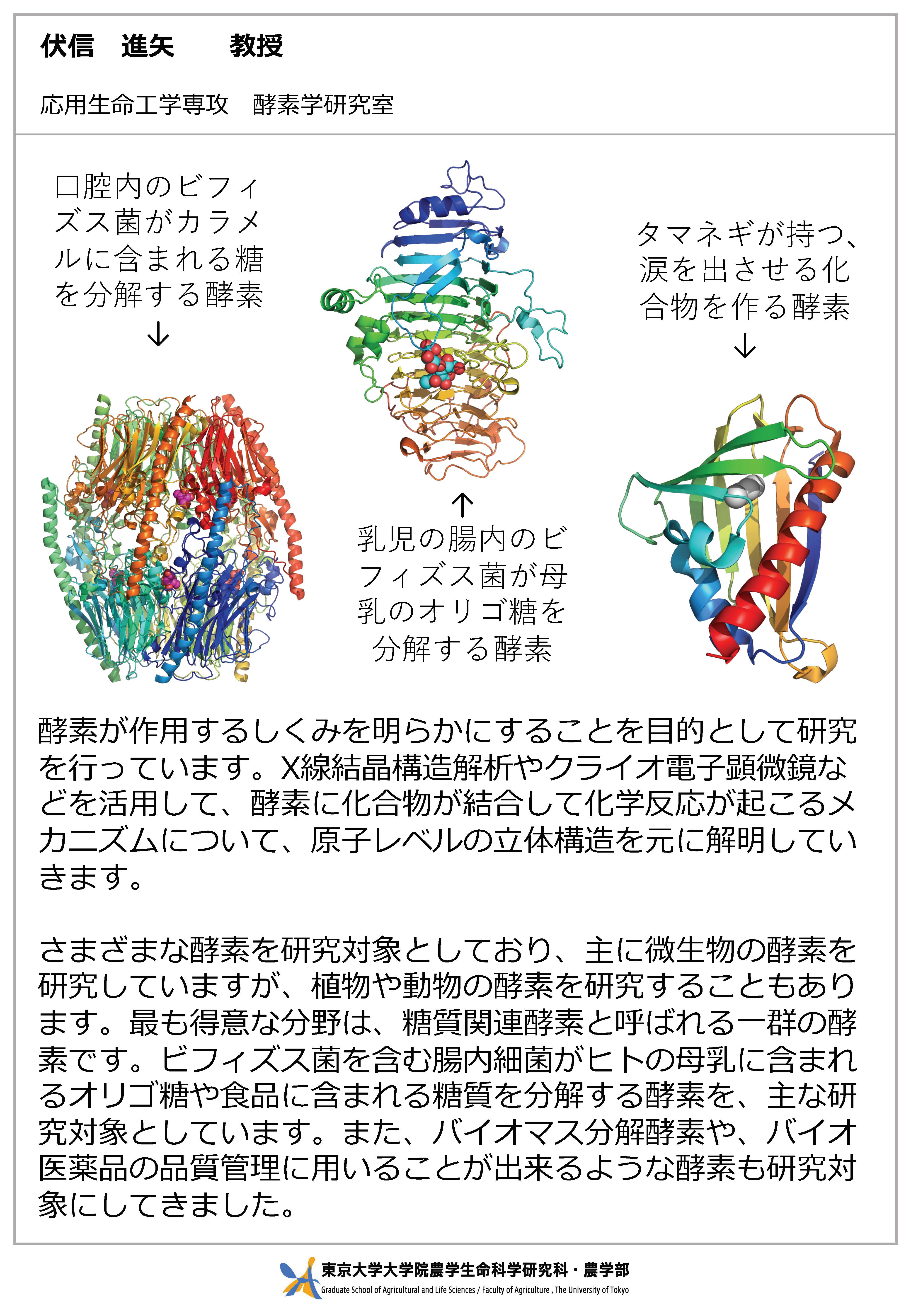

生き物は多種多様な酵素を持っています。私たちは非常に小さな酵素の「かたち」を原子レベルで明らかにする研究を行っています。主に、糖を分解する酵素を研究対象としています。ビフィズス菌などの腸内細菌が糖質(食物繊維)やヒトの糖鎖を分解する酵素、地球環境の維持に役立つようなバイオマス分解酵素、バイオ医薬品の品質管理などに使えるような酵素を、これまでの主な研究対象にしてきました。タマネギが持つ、涙を出させる化合物を作る酵素(催涙因子合成酵素)の研究も行いました。乳児の腸内に多く存在するビフィズス菌の、母乳に含まれるオリゴ糖を分解する酵素のかたちを明らかにした結果、ヒトとビフィズス菌の共生に関わるような酵素がどのように分子進化してきたか、という道すじが見えてきました。さらに、分解酵素の逆反応を利用して、オリゴ糖を合成するために酵素を設計するような研究も行っています。

教育内容

タンパク質の立体構造から生命科学を考えられるような人材を育成します

酵素(タンパク質)の構造と機能について、立体構造ベースで解析する、構造生物学という分野の研究を行っています。古典的な酵素学・生化学の研究も継続しており、それぞれの酵素について、複合的な観点から、詳細な知見を得ることを目的としています。大学における生命科学の研究室では複数の学生や研究員がチームを組んで取り組むことが多いですが、私たちの研究室では、一人につき一つの独立したテーマ(研究対象である酵素)に取り組んでもらうことを心がけています。生命科学のほとんどの分野において重要な基盤的知見を提供することができる研究ですので、今後、幅広い分野で応用できるような知識を得られると思います。卒業生の多くが、大手食品メーカー、製薬会社などに就職していますし、大学の教員や研究所や企業の研究員になった人も多くいます。

共同研究や産学連携への展望

酵素(タンパク質)の構造と機能から利用を考える

酵素(タンパク質)の立体構造を明らかにして、その機能にせまる研究を行っています。糖に関する酵素を対象にすることが多いですが、面白い酵素であればどのような種類の酵素でも、興味があります。X線結晶構造解析、クライオ電子顕微鏡だけでなく、さまざまな構造解析手法を組み合わせた研究ができます。これまで、オリゴ糖合成酵素などの産業上有用な酵素の構造解析で複数の企業との共同研究実績があり、共著の論文発表や学会発表、課程博士の育成も行ってきました。タンパク質の立体構造の構造解析の技術だけでなく、その立体構造をどのように「役に立てるか」を考えることの経験も豊富です。

研究概要ポスター(PDF)

関連リンク

関連記事

β-グルコシダーゼの中性子構造解析により未知の反応機構を解明―バイオマス利用に向けた酵素設計の基盤を提供―

6種類の機能を持つD-アミノ酸代謝酵素を初期の生命から発見

深海微生物のゲノム情報から未知の糖分解酵素グループを多数発見―新規酵素探索における深海微生物資源の有用性を実証―

微生物の酵素が天然ゴムを分解するしくみを水素原子まで可視化して解明

タンパク質の形成を助ける「空洞」に蓋がつく過程を捉えた

結核菌の細胞壁の分解酵素の正体を50年ぶりにつきとめた

キーワード

キーワード1 : 酵素、タンパク質、糖、糖鎖、糖質、オリゴ糖、微生物、植物、立体構造、X線結晶構造解析、クライオ電顕

キーワード2 : 健康寿命、エネルギー問題