日本における動物病理解剖症例の変遷――明治から令和における動物の病気の移り変わり――

- 発表者

- 中山 裕之 (動物医療センターPeco獣医療研究所 所長/東京大学名誉教授)

志賀 崇徳 (動物医療センターPeco獣医療研究所 研究員)

内田 和幸 (東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻 教授)

チェンバーズ ジェームズ (東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻 助教)

森野 俊哉 (動物医療センターPeco獣医療研究所 渉外担当)

佐々木 伸雄 (動物医療センターPeco獣医療研究所 臨床長/東京大学名誉教授)

発表のポイント

- 明治時代後期の1902年から蓄積されている動物病理解剖記録を解析し、明治から令和にかけての動物病理解剖症例の変遷を明らかにした。

- 1900年代からの動物病理解剖記録の解析は、日本はもとより海外でも存在しないことから、本研究の成果は非常に貴重かつ重要である。

- 各時代の社会背景や日本の獣医学の歴史を知る上で非常に貴重な研究成果である。

発表概要

東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻と動物医療センターPecoの研究グループは、東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻獣医病理学研究室に1902年から蓄積されている動物病理解剖(注1)記録を解析し、明治から令和にかけての動物病理解剖症例の変遷を明らかにしました。

1903年~1914年(明治-大正期)では犬(44.6%)と馬(34.8%)、1956年〜1969年(昭和期)では犬(62.9%)と猫(17.3%)、2006年〜2020年(平成-令和期)では犬(46.0%)、猫(26.1%)とエキゾチック動物など(20.5%)の病理解剖が多くみられました。時代が下るにつれ、動物種の数が増加し、飼育される犬種、猫種も多様化しました。病理解剖年齢の中央値は、犬は明治-大正期が2歳、昭和期が3歳、平成-令和期が10歳、猫は昭和期が2歳、平成-令和期が10歳と、時代とともに高齢化していました。また、寄生虫感染を含む感染症の症例が著しく減少、腫瘍の症例が増加しました。これは動物の飼育技術・環境衛生および獣医療技術の向上、ワクチンや抗寄生虫薬の普及により、動物の寿命が伸びたためと考えられました。

発表内容

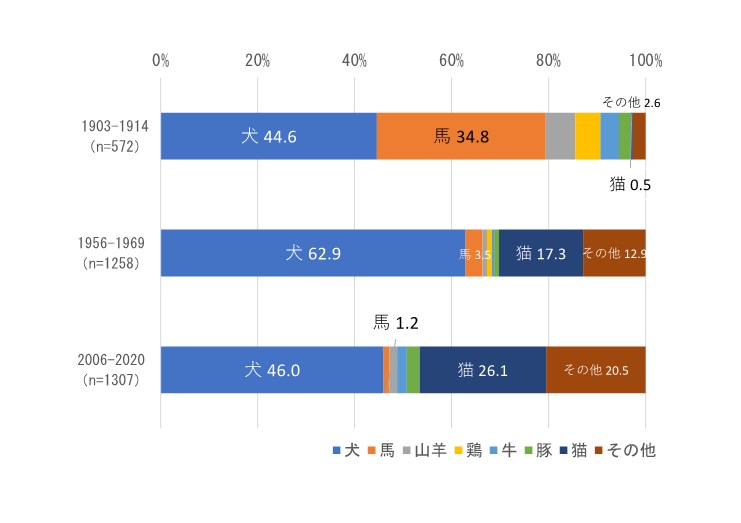

図1:病理解剖動物種の変遷。明治-大正期(1903年-1914年)では犬(44.6%)と馬(34.8%)、昭和期(1956年-1969年)では犬(62.9%)と猫(17.3%)、平成-令和期(2006年-2020年)では犬(46.0%)、猫(26.1%)とエキゾチック動物など(20.5%)の病理解剖症例が多かった。 (拡大画像↗)

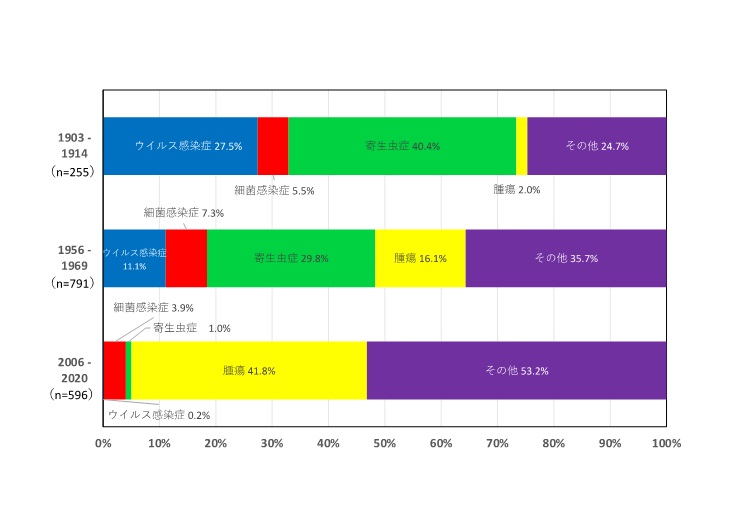

図2:犬の病理解剖診断の変遷。明治-大正期(1903年-1914年)と昭和期(1956年-1969年)に多かった感染症例は、平成-令和期(2006年-2020年)には激減し、その代わりに腫瘍症例が増加した。 (拡大画像↗)

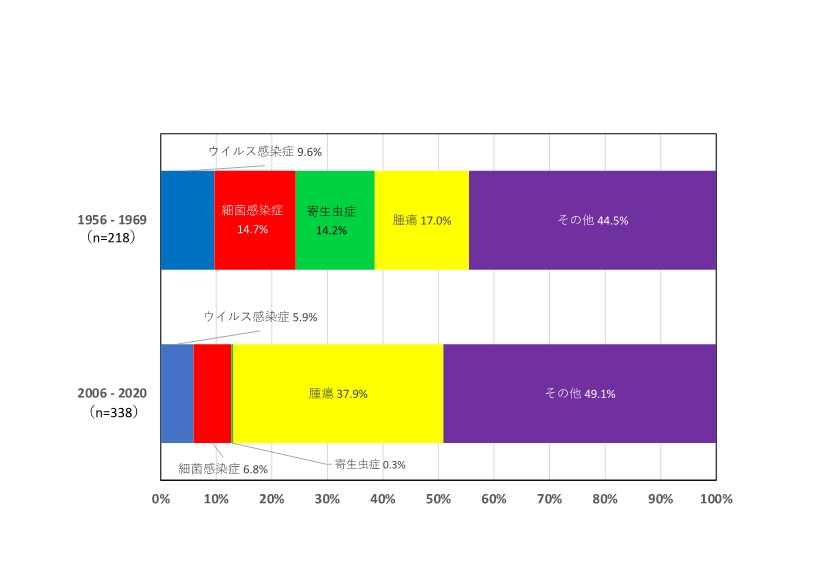

図3:猫の病理解剖診断の変遷。昭和期(1956年-1969年)に比較的多かった感染症例は、平成-令和期(2006年-2020年)には激減し、その代わりに腫瘍症例が増加した。(拡大画像↗)

【背景と目的】

医学領域では、日本病理学会が1958年以降の病理解剖記録を収集し、「日本病理剖検輯報」として公開しています。獣医学領域では、大学などが各自で病理解剖記録を蓄積していますが、全国的なデータベースは存在しません。また、国内外の動物病理解剖症例記録のほとんどは戦後のものです。研究グループは、日本とくに東京周辺における動物病理解剖症例の変遷を明らかにするため、東京大学獣医病理学研究室に明治時代後期(1902年)から蓄積されている動物病理解剖記録を解析しました。

【材料と方法】

1902年から2021年の紙面または電子動物病理解剖記録のうち、1903年〜1914年(明治-大正期):572症例、1956年〜1969年(昭和期):1258症例、2006年〜2020年(平成-令和期):1307症例について、動物種、品種、年齢、病理診断名をしらべました。組織診断名の記載がある症例はそれを、組織検査(注2)を行なっていない症例は肉眼診断名を、最終診断名としました。診断名の記載がない症例、診断名が2つ以上ある症例は、病理解剖所見を再検討し根本の死亡原因となる最終診断名を決定しました。

【結果と考察】

明治-大正期では犬(44.6%)と馬(34.8%)、昭和期では犬(62.9%)と猫(17.3%)、平成-令和期では犬(46.0%)、猫(26.1%)とエキゾチック動物など(20.5%)の病理解剖症例が多くみられました(図1)。時代が下るにつれ、病理解剖動物種数が増加し、犬種、猫種も多様になりました。病理解剖年齢の中央値は、犬では明治-大正期が2歳、昭和期が3歳、平成-令和期が10歳、猫では明治-大正期は3症例のみのため解析せず、昭和期が2歳、平成-令和期10歳と、時代とともに高齢化しました。

犬と猫の病理診断で、明治-大正期と昭和期に多かった感染症例は、平成-令和期には激減しましたが、その代わりに腫瘍症例は増加しました(図2、図3)。馬の病理診断でも明治-大正期の約半数は感染症でした。とくに、フィラリアや腸内寄生虫などの寄生虫罹患犬の割合は、明治-大正期から平成-令和期にかけて顕著に減少しました。腸内寄生虫に罹患した猫も昭和期から平成-令和期にかけて減少しました。

このような病理診断の推移は、動物の飼育環境の改善、駆虫薬の開発、ワクチンの普及により、寿命が大幅に延長したためと考えられました。

また、今回の研究の成果からは各時代の歴史背景や社会情勢も垣間見ることができました。明治-大正期では、病理解剖された犬のほとんどはセターやポインターなどの西洋の狩猟犬であり、その飼い主は貴族、政治家、実業家などでした。飼育されていた猫はほとんどいなかったため、この期間に病理解剖された猫の数はごくわずかでした。馬の病理解剖症例のほとんどは、多くの馬を飼育していた陸軍からの依頼でした。また、この時期、日本では狂犬病(注3)の発生件数が多く、狂犬病を疑う犬が比較的多く病理解剖されていました。さらに、食肉処理場で処理されたかなりの数の牛が結核に感染し、多くの馬と豚が寄生虫に感染していました。

戦後の高度経済成長期であった昭和期から現在の平成-令和期にかけて、犬と猫の飼育頭数は増加し、その品種も多様化しました。核家族化や高齢者の増加によってペットを飼う家庭が多くなったためと考えられます。この時期には、犬と猫の寿命も著しく伸びました。

本研究では、日本における動物の病理解剖症例の年代的変遷を明らかにしました。この研究成果は、各時代の社会背景や日本の獣医学の歴史を知る上で非常に貴重であると考えられます。今後は、今回の結果と、海外での同様な解析の結果、人の病理解剖記録の解析結果とを比較する研究を行う予定です。

発表雑誌

- 雑誌名

- The Journal of Veterinary Medical Science (オンライン版:第85巻第1号 2023年1月)

- 論文タイトル

- Chronological transition of necropsy cases of animals in Tokyo, Japan

- 著者

- Hiroyuki NAKAYAMA*, Takanori SHIGA, Kazuyuki UCHIDA, James K. CHAMBERS, Toshiya MORINO, Nobuo SASAKI

- DOI番号

- 10.1292/jvms.22-0456

- 論文URL

- https://doi.org/10.1292/jvms.22-0456

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻

教授 内田 和幸 (うちだ かずゆき)

E-mail:auchidak<アット>g.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

動物医療センターPeco獣医療研究所 所長/東京大学名誉教授

中山 裕之 (なかやま ひろゆき)

E-mail:anakaya<アット>g.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

用語解説

- 注1 病理解剖

死亡した動物を解剖して観察し、死因を決定する検査。 - 注2 組織検査

病理解剖を行った動物の臓器について、顕微鏡標本を作製しミクロレベルで観察する検査。 - 注3 狂犬病

狂犬病ウイルスの感染によって生じる人獣共通感染症。日本では1956年の人と犬、1957 年の猫の症例以降発生がない(海外感染症例を除く)。