犬の癲癇や脳炎のバイオマーカーの発見

発表のポイント

- 特発性てんかん(IE)および髄膜脳炎(MUO)は、犬の発作を引き起こす主要な原因疾患ですが、その診断は難しく、適切な管理方法の開発が求められています。

- これらの犬の、脳脊髄液や血漿中に含まれる脂質代謝物を、質量分析装置を用いて解析して、それぞれの疾患で濃度が変化する脂質代謝産物を複数発見しました。

- これらは犬の特発性または炎症性てんかんのバイオマーカーとして、診断や治療、管理に応用できる可能性があります。

発表概要

特発性てんかん(IE)および原因不明の髄膜脳炎(MUO)は、犬において発作を引き起こす脳疾患の一般的な原因ですが、その診断や鑑別は容易ではありません。本研究では、MUOまたはIEを患う犬の脳脊髄液(CSF)および血漿中の196種類の脂質代謝物および一酸化窒素(NO)の産生量を測定しました。

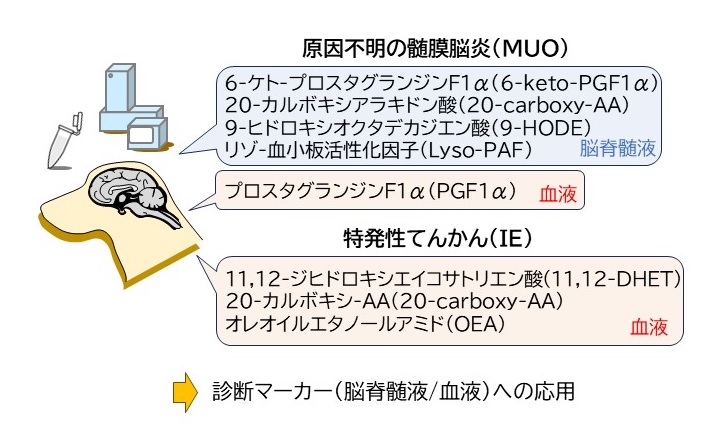

質量分析による脂質代謝物の網羅的な濃度測定により、CSFおよび血漿中のそれぞれ4種類および6種類の脂質代謝物のレベルが群間で異なることが明らかになりました。MUOを患う犬のCSF中では、6-ケト-プロスタグランジンF1α(6-keto-PGF1α)、20-カルボキシアラキドン酸(20-carboxy-AA)、9-ヒドロキシオクタデカジエン酸(9-HODE)、およびリゾ-血小板活性化因子(Lyso-PAF)のレベルが高いことが確認されました。また、IEを患う犬の血漿中では、11,12-ジヒドロキシエイコサトリエン酸(11,12-DHET)、20-carboxy-AA、およびオレオイルエタノールアミド(OEA)のレベルが高く、MUOを患う犬の血漿中ではロスタグランジンF1α(PGF1α)のレベルが高いことが確認されました。NO産生量は、MUOまたはIEを患う犬のCSF中では高いが、血漿中では高くないことが確認されました。

これらの変化が中枢神経系の疾患の原因を示すものか結果を示すものかは不明ですが、CSFおよび血漿中の脂質代謝物およびNO産生は、診断バイオマーカーとして犬の特発性または炎症性てんかんの診断や治療に応用できる可能性があります。

発表内容

【研究の背景】

てんかんは、ヒトやイヌを含む哺乳類において一般的な慢性の機能性脳障害であり、再発する発作が特徴です。イヌでは、てんかんは一般人口の0.5~5.7%で発生すると推定されています。原因不明の髄膜脳炎(MUO)および特発性てんかん(IE)は、イヌにおける発作を伴う脳疾患の一般的な原因です。MUOはよく知られた炎症性脳疾患で、一部は自己免疫性炎症が原因ですが、大部分は病態が不明な特発性疾患群です。確定診断には剖検や組織病理学が必要ですが、多くの臨床医は臨床診断基準に基づいて推定診断を行います。

一方、IEは明確な基礎疾患がない再発性の自発的発作として定義され、MRIや脳脊髄液(CSF)分析で構造的てんかんや反応性発作が認められない場合に診断されます。IEはてんかんを患うイヌの25~48%に報告されていますが、これらの診断基準はIEの確定診断を困難にし、MRI検査は費用がかかり全身麻酔が必要です。そのため、診断バイオマーカーの探索が求められてきました。

脂質メディエーターは、多価不飽和脂肪酸から生成され、炎症の進行や寛解を調節します。中枢神経系(CNS)のいくつかの疾患では、プロスタグランジン(PG)などの主要な炎症性脂質メディエーターが変動し、タンパク質-脂質相互作用やシナプス間信号を調節することが報告されています。またヒトでは、一酸化窒素(NO)が発作中に局所的な脳血流を変化させることが分かっています。

そこで、本研究では、MUOまたはIEによる発作を持つイヌのCSFおよび血漿中の脂質代謝物およびNO産生量の変動を分析しました。

【研究の内容】

3.1 サンプル情報

本研究には、IEのイヌ11匹、MUOのイヌ12匹、および臨床的に健康なイヌ9匹の合計32匹のイヌを研究対象としました。症状のある23匹のうち、13匹は全身発作、3匹は部分発作、7匹は麻痺、跛行、頭の傾き、盲目などの他の神経学的異常を示していました。

3.2 CSF中の脂質産生プロファイル

本研究では、CSFおよび血漿中の196種類の脂質代謝物を質量分析装置(LC-MS/MS)を用いて測定しました。これらの196種類の脂質のうち、89種類はCSFで検出されず、69種類は基準範囲内でした。これらの中で、CSF中の4種類の脂質レベルはグループ間で有意に異なっていました。

図に、これらの脂質代謝物のレベルを示します。CSF中の6-ケト-プロスタグランジン(PG)F1α(6-ケト-PGF1α)のレベルは、健康なイヌよりもMUOのイヌで高値でした。同様に20-カルボキシアラキドン酸(20-carboxy-AA)、9-ヒドロキシオクタデカジエン酸(9-HODE)、およびリゾ-血小板活性化因子(Lyso-PAF)のレベルは、健康なイヌよりもMUOグループで高値でした。Lyso-PAFのレベルは、MUOのイヌではIEのイヌよりも有意に高く(p<0.05)、MUOのCSF中の細胞数と正の相関を示しました(R=0.926, p<0.001)。

3.3 血漿中の脂質産生プロファイル

血漿中で検出された114種類の脂質代謝物のうち、グループ間で有意に異なっていたのは4種類でした。

20-carboxy-AAの血漿レベルは、MUOのイヌではなくIEのイヌで健康なイヌよりも高かった。同様に、オレオイルエタノールアミド(OEA)および11,12-ジヒドロキシエイコサトリエン酸(11,12-DHET)の血漿レベルは、健康なイヌよりもIEのイヌで高値でした。

さらに、11,12-DHETのレベルは、MUOのイヌよりもIEのイヌで高値でした。ジホモ-γ-リノレン酸の代謝物であるPGF1αの血漿レベルは、IEおよび健康なイヌよりもMUOのイヌで有意に高値でした(p<0.05)。

3.4 CSFおよび血漿中のNO産生

CSFおよび血漿サンプル中のNO産生レベルを評価しました(図3)。MUOまたはIEのイヌでは、NO2-およびNO3-イオンとその合計のCSFにおける濃度が健康なイヌよりも高値でした。対照的に、NO2-の血漿における濃度はMUOのイヌでIEおよび健康なイヌよりも高値でしたが、NO3-およびNO2-とNO3-の合計にはグループ間で有意な差は見られませんでした(図3)。

【結論と意義】

本研究では、特発性てんかん(IE)および原因不明の髄膜脳炎(MUO)を患う犬の脳脊髄液(CSF)と血漿中の脂質代謝物と一酸化窒素(NO)のレベルを健康な犬と比較しました。結果として、MUOやIEの犬では特定の脂質代謝物の増加が観察され、両グループの間で異なる炎症反応が示唆されました。特に、Lyso-PAFはMUOの犬で増加し、犬の脳血管障害やマクロファージの活性化と関連する可能性があります。さらに、6-keto-PGF1α、20-carboxy-AA、9-HODEなどの脂質代謝物も増加していました。これらの変化はCNS疾患のバイオマーカーとなり得る可能性があります。これらの結果は、犬のCNS疾患における脂質代謝物の変化が診断や病態生理学的メカニズムの理解に貢献すると考えます。

発表者

米澤 智洋(東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 准教授)

竹ノ内 晋也(東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 大学院生)

永田 奈々恵(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 特任講師)

小林 幸司(東京大学大学院農学生命科学研究科 寄付講座:食と動物のシステム科学研究室 特任講師)

村田 幸久(東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻)

発表雑誌

- 雑誌

- Frontiers in Veterinary Science

- 題名

- Lipid metabolites and nitric oxide production in the cerebrospinal fluid and plasma of dogs with meningoencephalitis of unknown origin and idiopathic epilepsy: A pilot study

- 著者

- Tomohiro Yonezawa†, Shinya Takenouchi†, Tomoki Motegi, Michiyo Miyazaki, Nanae Nagata, Koji Kobayashi, Masaki Yamada, Takahisa Murata

- DOI

- https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1397868

- URL

- https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2024.1397868/full

問い合わせ先

〈研究に関する問合せ〉

東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 獣医薬理学研究室

准教授 村田 幸久(むらた たかひさ)

Tel:03-5841-7247 E-mail:amurata[アット]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

※[アット]を@に変えてください。