セルロースナノファイバーの⽋陥を減らす―バイオマス由来ナノ材料の⽤途拡⼤に向けて―

概要

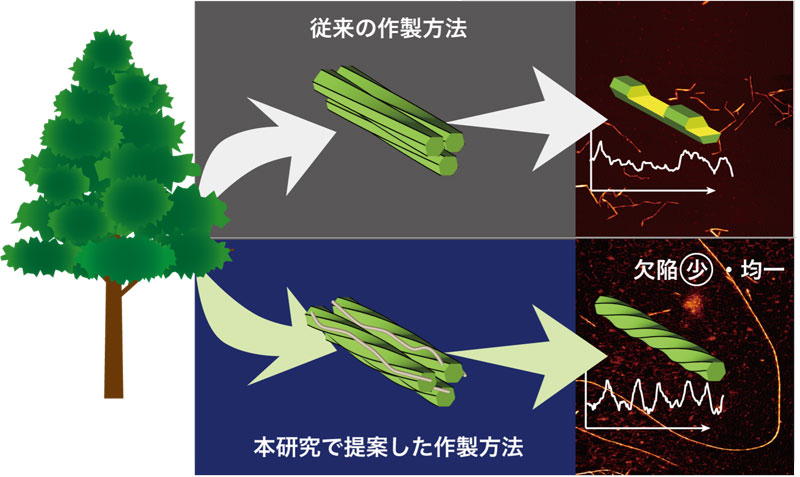

セルロースナノファイバーは、持続可能で高機能なナノ材料として注目されています。これは、植物に含まれるセルロースという成分をナノレベルまで細かくほぐして得られる、極めて細い繊維状の材料です。しかし、従来の作製方法では、セルロースナノファイバーに折れ曲がりや凹み(へこみ)といった「欠陥」が生じてしまうことがあるため、この欠陥を減らす方法の解明が求められていました。

東京大学大学院農学生命科学研究科 伊藤智樹 博士課程学生、齋藤継之 同教授、京都大学大学院農学研究科 小林加代子 助教らのグループは、欠陥が生じる原因の一部を特定し、それを抑えることで、規則的なねじれを持つ高品質なセルロースナノファイバーの作製に成功しました。セルロースナノファイバーを作るには、いくつかの工程を経る必要があります。そのなかでも、植物からセルロースを取り出す工程や、解きほぐしやすくするための化学処理を行う工程を「穏やかな条件」で進めることが重要であるとわかりました。

この研究の成果は、セルロースナノファイバーが本来の優れた特性を最大限に発揮するための基盤となるものであり、その幅広い応用につながると期待されます。

本研究成果は、2025年4月7日にアメリカの国際学術誌「Nano Letters」にオンライン掲載されました。

セルロースナノファイバーを作製する工程を見直すことで欠陥が減少した

1.背景

セルロースナノファイバー(CNF)は、植物に含まれるセルロースをナノレベルまで細かくほぐして得られる、極めて細い繊維状の材料です。軽くて強く、熱で膨潤しにくいといった特性を持ち、持続可能な高機能性材料として注目されています。しかし、本来の性能を十分に発揮できていないなど、CNFの産業利用にはさまざまな課題が残されており、これら課題の原因を特定・解決することが求められています。

近年、顕微鏡*1の精度向上により、CNFの一本一本の形態を詳細に観察できるようになりました。多くの研究で、CNFにはねじれや折れ曲がりが生じていることが報告されています。私たちはこれまでに、原子レベルで観察したCNFの画像を網羅的に解析する手法を開発し、CNFの表面に凹みが存在することを発見しました。この凹みは欠陥の一種であり、折れ曲がりや断片化といったさらなるダメージを引き起こす原因になっていることがわかっています。つまり、この凹みを抑えることができれば、CNFの欠陥全般を減らし、性能向上につながる可能性があります。しかし、この凹みがなぜ生じるのか、またどのように抑制できるのかはわかっていませんでした。

2.研究手法・成果

CNFを作製するには、いくつかの工程を経る必要があります。本研究グループは、これらの工程のどこかに凹みが生じる原因があると考えました。

まず、植物からセルロースを取り出す工程に着目しました。植物中では、セルロースの周囲に他の成分が付着していますが、これらを取り除くとセルロース同士が凝集しやすくなることが知られています。凝集した状態で無理に解きほぐそうとすると、表面に凹みが生じたり、ちぎれたりする可能性があります。次に、セルロースを解きほぐしやすくするための化学処理工程*2を検討しました。従来の手法では、セルロース分子が部分的に切断され、短くなってしまうことがわかっています。この影響により、CNFの欠陥が増えている可能性があると考えました。

そこで、(1) セルロースを取り出す工程で周囲の成分をできるだけ残す方法に変更する、(2) 化学処理をセルロースの切断が起こりにくい穏やかなpH条件*3に変更する、という2つの改善策を検討しました。その結果、どちらの変更もCNFの欠陥抑制に有効であることがわかりました。得られたCNFは3倍以上長くなり、凹みが3分の2程度にまで減少しました。

さらに、欠陥が少ないCNFには、右巻きのねじれ構造が頻繁に観察されることも明らかになりました。このねじれ量を定量的に評価するため、信号処理の一種であるウェーブレット変換*4を導入し、CNFのねじれを数値化する手法を初めて提案しました。

3.波及効果、今後の予定

この研究成果は、CNFが本来持つ優れた特性を最大限に発揮するための基盤となるものであり、その応用範囲の拡大につながると期待されます。ただし、今回の研究で明らかになったように、CNFの欠陥は単一の要因によるものではなく、他にも改善できる点が潜んでいる可能性があります。今後さらに検討を進めることで、CNFの欠陥をより自在に制御できるようになると考えられます。

また、本研究により、欠陥量が異なるCNFを得る新たな手法が確立されました。今後は、この欠陥量が材料の特性にどのような影響を及ぼすのかを詳しく調べ、より高性能なCNFの開発につなげていく予定です。

4.研究プロジェクトについて

本研究は、主として科学技術振興機構(JST) CREST(JPMJCR22L3)の支援により実施されました。その他、日本学術振興会 科学研究費(21H04733, 22KJ1473, 23H02270, 23KJ0523)による支援を受けました。

用語解説

- *1 顕微鏡

ここでは主に、原子間力顕微鏡(Atomic Force Microscopy: AFM)を指します。本研究でもAFMを使用しました。AFMは、探針で試料表面をなぞることで、試料の形状を詳細に観察できる顕微鏡です。 - *2 化学処理工程

本研究では、TEMPO触媒酸化 と呼ばれる化学処理を用いました。この処理により、CNFの表面にカルボキシ基が導入され、繊維がほぐれやすくなり、分散性が向上します。 - *3 pH条件

pHは、酸性・アルカリ性の度合いを示す指標です。一般的なTEMPO触媒酸化ではアルカリ性条件が用いられますが、セルロースはアルカリ条件下で分解しやすくなります。本研究では弱酸性条件を採用し、分解を抑制しました。 - *4 ウェーブレット変換

データに含まれる周期的なパターンを解析する手法です。音声信号や画像処理など、多くの分野でノイズ除去や特徴抽出に活用されています。

論文情報

- 雑誌

- Nano Letters

- 題名

- Defectless and Uniform Single-Crystallite Dispersions of Sustainable Wood Nanocellulose with a Regulated Right-Handed Twist Periodicity

(持続可能な木質ナノセルロース:欠陥のない均一な分散と規則的な右巻きねじれ構造) - 著者

- 伊藤智樹、大長一帆、藤澤秀次、齋藤継之、小林加代子

- DOI

- 10.1021/acs.nanolett.4c06483

- URL

- https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.4c06483

問い合わせ先

<研究成果に関する窓口>

小林加代子(こばやしかよこ)

京都大学大学院農学研究科・助教

E-mail:kobayashi.kayoko.3s[at]kyoto-u.ac.jp

<JST事業に関するお問い合わせ先>

安藤裕輔(あんどうゆうすけ)

科学技術振興機構 戦略研究推進部

グリーンイノベーショングループ

E-mail:crest[at]jst.go.jp

<報道に関するお問い合わせ先>

京都大学 広報室国際広報班

E-mail:comms[at]mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 広報情報担当

koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

科学技術振興機構 広報課

E-mail:jstkoho[at]jst.go.jp

<JST事業に関するお問い合わせ先>

安藤裕輔(あんどうゆうすけ)

科学技術振興機構 戦略研究推進部

グリーンイノベーショングループ

E-mail:crest[at]jst.go.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。