ヒトの高感度な匂い知覚に関わる嗅粘液中因子の発見 ――細胞外マトリクス糖タンパク質のフィブロネクチンが 嗅覚受容体の匂い応答を促進――

発表のポイント

◆嗅上皮を覆う粘液中の細胞外マトリクス糖タンパク質であるフィブロネクチンが、これまで大きな謎とされていた高感度な嗅覚のメカニズムの一端を担っていることがわかりました。

◆疎水性の匂い物質が、フィブロネクチンの周りに効率良く集積することによって、嗅覚受容体の応答が促進することを見出しました。

◆フィブロネクチンは、嗅覚の感度を調節する因子として、生体模倣型匂いセンサー開発や嗅覚障害治療へ向けて産業・臨床応用が期待されます。

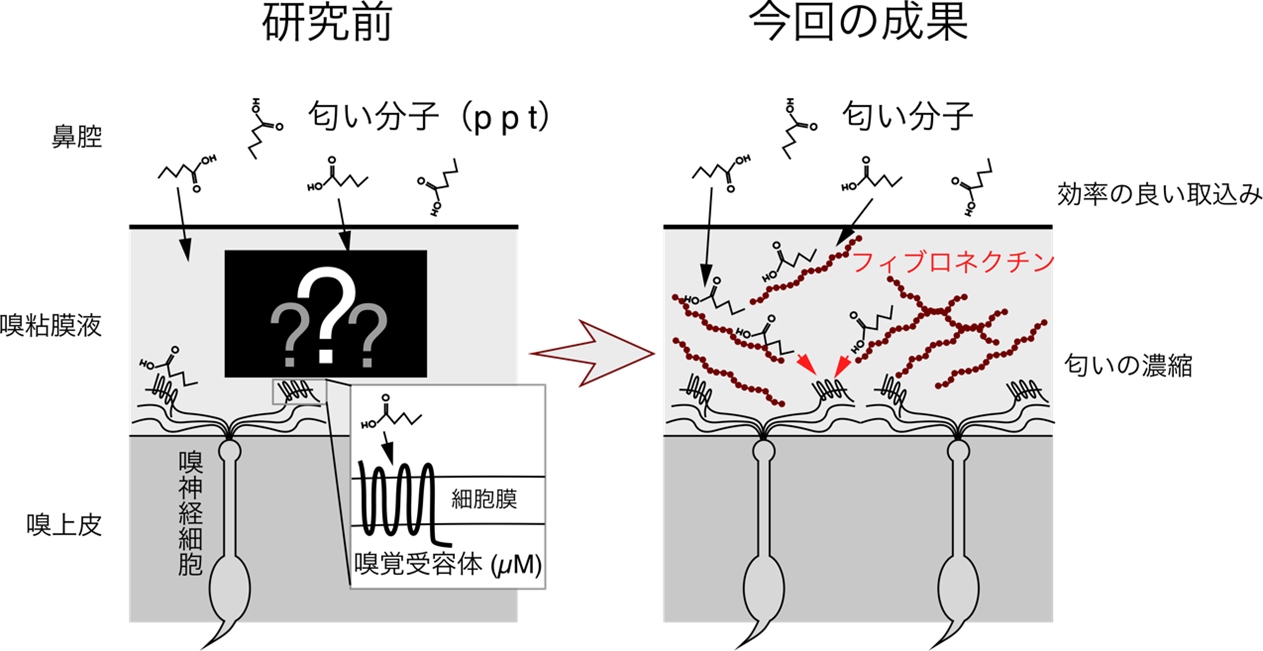

本研究で明らかになったフィブロネクチンの嗅覚感度上昇における役割

概要

東京大学大学院農学生命科学研究科の東原和成教授の研究グループは、大学院医学系研究科の近藤健二教授、味の素株式会社の伊地知千織氏(Group Executive Specialist)と共同で、ヒトの嗅粘液(注1)中の細胞外マトリクス糖タンパク質、フィブロネクチン(FN,注2)が、嗅覚受容体(OR,注3)の匂い物質への応答を促進することを見出しました。

動物は極めて高感度な嗅覚能力を持つものの、OR自体の感度は比較的低いため、嗅覚感度を調節する因子の存在が示唆されていましたが、実体は不明でした。本研究では、ヒトORを発現した培養細胞及びマウス嗅上皮を用いて、嗅粘液中のFNが匂い物質を効率よく集積して、受容体の匂い応答を促進させることを示し、FNが嗅覚の高感度メカニズムに関わっていることを明らかにしました。さらに、ヒト嗅粘液中のFN濃度は、健常者と比較して特発性嗅覚障害患者で有意に低いことがわかりました。

これらの結果は、嗅覚の感度を調節する因子としてのFNの新たな役割を示すとともに、生体模倣型匂いセンサー、嗅覚障害治療薬開発への応用の可能性を示すものです。

発表内容

嗅覚は、空気中に存在する低濃度の匂い物質を、高感度で感知する感覚システムです。鼻腔に取り込まれた匂い物質は、嗅上皮を覆う嗅粘液に溶け込み、嗅神経細胞(注4)の繊毛上の嗅覚受容体(OR)に結合し、細胞内cAMP(注5)産生を通じて電気信号を引き起こします。これまで、空気中のpptからppbレベルの低濃度の匂い物質が、uMオーダーの感度しか持たないORをどうやって活性化できるか謎でした。示唆的なこととして、嗅粘液分泌障害による嗅覚感度低下が報告されており、嗅粘液に感度を調節する細胞外因子が存在するのではと考えられていました。しかし、嗅神経細胞の匂い応答を模するアッセイ系がなかったこともあり、嗅粘液の存在によって嗅覚感度が向上する直接的な証拠や活性因子同定の報告もありませんでした。

研究グループは、まず培養細胞でのOR応答測定系として、cAMP応答ダイナミクスを時空間解析できるイメージング技術を開発しました。この技術を用いて、嗅粘液のOR応答への影響を調べたところ、ヒト嗅粘液添加により匂い応答強度が有意に増加しました。そこで、この効果を指標に、タンパク質の分析データを参照しつつ、嗅粘液から精製を行ったところ、嗅粘液中に多く存在する高分子マトリクス糖タンパク質であるフィブロネクチン(FN)が活性因子として同定されました。

匂い物質は比較的疎水性の揮発性分子で、その構造は多様です。様々な匂い物質で、FNの匂い応答増強効果によって匂いに対する感度が改善するか探るため、11組の匂い物質-ORペア(注6)に対するFNの効果を調べました。その結果、10組のペアで、匂い応答増強に伴って感度の上昇(EC50(注7)の減少率が大きい)が見られ、その程度はペアによって異なっていました。同じORでも匂い物質が異なると効果の程度が異なり、一方で、同じ匂い物質では、ORが異なっても効果の程度が同じでした。つまり、FNはORではなく匂い物質に作用することが示唆されました。さらに、匂い物質の疎水性が高いほど、より大きな感度の上昇効果が見られました。

次にFNの効果のメカニズムを解明するため、FNの存在/非存在下において、OR発現細胞に添加した自家蛍光性匂い物質の挙動を可視化しました。その結果、FN添加に伴い細胞近傍の匂い物質の蛍光が増加し、OR応答の増強も同時に起きることがわかりました。以上の結果は、FNが匂い物質を局所的に集積させて濃度を増加させる結果、匂い応答増強効果が見られることを示しています。

次に、より生体に近い系でのFNの効果を調べるため、マウス嗅上皮から、嗅神経細胞で生じる匂いに対する電気的な応答を記録しました。嗅上皮から嗅粘膜を部分的に除去すると匂い応答が減少しましたが、そこにFNを添加すると匂い応答が部分的に回復しました。以上の結果は、嗅上皮上の嗅粘液において、FNが匂い応答の増強効果に関わっていることを示しています。

さらに、ヒトの嗅覚障害におけるFNの関与に注目し、特発性嗅覚障害患者と健常者を対象に嗅粘液中のFN濃度を測定しました。その結果、患者のFNレベルは健常者群よりも有意に低いことが判明しました。ヒトの嗅覚で匂い知覚にFNが関与している可能性を示唆しています。

本研究により、高感度に匂いを受容する嗅覚メカニズムに、嗅粘液中のFNが重要な役割を果たしていることが明らかになりました。この知見は、バイオハイブリッド型嗅覚センサーの感度向上や嗅覚障害の治療の基盤となる可能性があり、今後の匂いセンサー技術開発や嗅覚障害の臨床応用に貢献することが期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻

ステラ チャプマン 特任研究員

伊原 さよ子 助教

佐藤 幸治 特任准教授

東原 和成 教授

大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

近藤 健二 教授

論文情報

雑誌名: Science Advances

題 名:Fibronectin in the olfactory mucus increases sensitivity of olfactory receptor response to odorants

著者名: Stella Chapman, Kenji Kondo, Sayoko Ihara, Chiori Ijichi, Koji Sato*, Kazushige Touhara*

DOI: 10.1126/sciadv.adu7271

URL: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu7271

研究助成

本研究は、文部科学省「光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」(課題番号:JPMXS0120330644)、科研費 特別推進研究(課題番号:23H05410)、基盤研究A(課題番号:23H00244)、基盤研究B(課題番号:19H02531)の支援により実施されました。

用語解説

(注1)嗅粘液

鼻腔の奥の上部にある、匂いを感じる嗅上皮粘膜組織を覆う粘液。

(注2)フィブロネクチン

様々な細胞で合成、分泌され、細胞が接着する足場となるための高分子マトリクス糖タンパク質。生体では多種多様な役割を担うと考えられており、特に、怪我などで傷ついた細胞組織の修復など、治癒に大きな役割を持つ。

(注3)嗅覚受容体

主に嗅神経細胞の繊毛に局在して、匂い物質を感知する受容体タンパク質。7回膜貫通型Gタンパク質共役型受容体ファミリーに属していて、ヒトでおよそ400種類存在する。匂い分子が嗅覚受容体と結合すると、共役したGタンパク質の働きにより、細胞内でcAMPが産生され、嗅神経細胞の電気的興奮をもたらす。

(注4)嗅神経細胞

腔の奥の上部にある嗅上皮の中にある神経細胞で、匂い物質のシグナルを脳に伝達する抹消神経。神経の先端部分に匂いを感じる繊毛と呼ばれる微細な毛状構造をもつ。また他の神経細胞と違い、損傷しても嗅上皮内部の幹細胞から再生する特徴がある。

(注5)cAMP

アデニル酸シクラーゼという酵素の働きで、ATPから作られる物質。細胞内シグナル伝達分子としての役目を持ち、細胞の電気信号や遺伝子発現など、様々な細胞応答の調節に関与する。

(注6)匂い物質-嗅覚受容体(OR)ペア

多くの匂い物質は、複数の嗅覚受容体(OR)を活性化し、また各ORは複数の匂い物質によって活性化され、匂い物質とORの間には、多対多の関係が成り立っている。

(注7)EC50

匂い物質が応答する受容体に対して最大応答の50%を引き起こすための濃度を指す。

問合せ先

(研究内容については発表者にお問合せください)

東京大学大学院農学生命科学研究科

教授 東原 和成(とうはら かずしげ)

Tel:03-5841-5109 E-mail:ktouhara[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

東京大学大学院農学生命科学研究科

特任准教授 佐藤 幸治(さとう こうじ)

Tel:03-5841-5113 E-mail:satok[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 広報情報担当

Tel: 03-5841-8179, 5484 FAX:03-5841-5028

E-mail: koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。