「海水中のカルシウムとアルカリを使用する CO₂鉱物化プラントの実証化研究」が NEDO の助成事業に採択されました

産学官協働で発電所、工場などから排出されるCO2 の固定、炭酸塩として資源化、販売開始に向け実用化を加速

株式会社日本海水は、海水中のカルシウムを利用してCO2 を固定化する技術開発を進めてきました。このたび、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/CO₂排出削減・有効利用実用化技術開発」の助成事業の公募に対し、「海水中のカルシウムとアルカリを使用するCO₂鉱物化プラントの実証化研究」を提案し、採択されました。本事業では学校法人北里研究所 北里大学海洋生命科学部 准教授 安元 剛、国立大学法人東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授 鈴木 道生、国立研究開発法人産業技術総合研究所 ネイチャーポジティブ技術実装研究センター 研究チーム長 井口 亮、大学共同利用機関法人総合地球環境学研究所 准教授/国立大学法人琉球大学 農学部 助教 安元 純の研究グループが共同研究機関として参画します。本事業の助成期間は2025 年度~2027 年度です。

本事業は、天然海水や株式会社日本海水の水酸化マグネシウム製造プロセスから排出される廃海水等に含まれるカルシウムを原料として利用し、アルカリを用いて、排ガス中のCO2と反応させ、炭酸カルシウムとして固定するプロセスの実用化と普及を目指した技術開発を行います。

本事業では、現在一度に数キログラムの炭酸塩を製造している設備を年間製造能力1000トン規模へとスケールアップすることを目指し、各プロセス開発を加速させ、CO2削減効果とコスト評価を実施していきます。また、製造した炭酸カルシウムの用途開発を進めるため、様々な需要に応じた製品の提供を開始いたします。

今回の事業採択を受け、火力発電設備・発電所などから排出されるCO2の固定化に係る新たプレスリリース2な技術を産学官の協働により開発するとともに、有価な炭酸カルシウム製造技術の開発と炭酸カルシウムの結晶制御による高付加価値化を行い、社会実装に向けた取り組みを加速します。

代表機関

株式会社日本海水(代表取締役社長:西田 直裕)

共同研究機関(順不同)

学校法人北里研究所 北里大学(理事長:浅利 靖)

国立大学法人東京大学(総長:藤井 輝夫)

国立研究開発法人産業技術総合研究所(理事長:石村 和彦)

大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所(所長:山極 壽一)

国立大学法人琉球大学(理事長:山城 正保)

参考URL

「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/CO₂排出削減・有効利用実用化技術開発」に係る実施体制の決定について

https://www.nedo.go.jp/koubo/EV3_100298.html

問い合わせ先

国立大学法人東京大学 大学院農学生命科学研究科・農学部

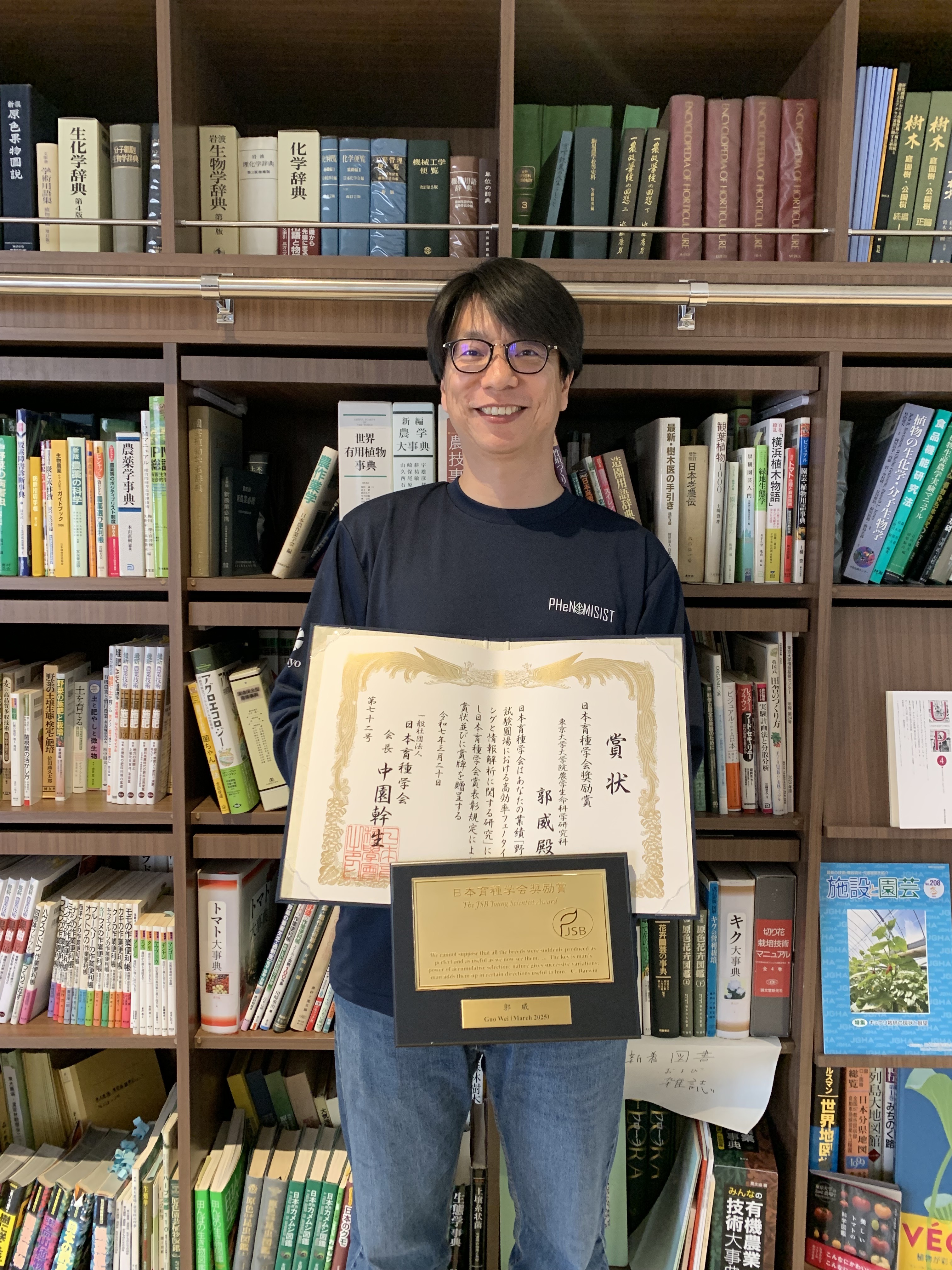

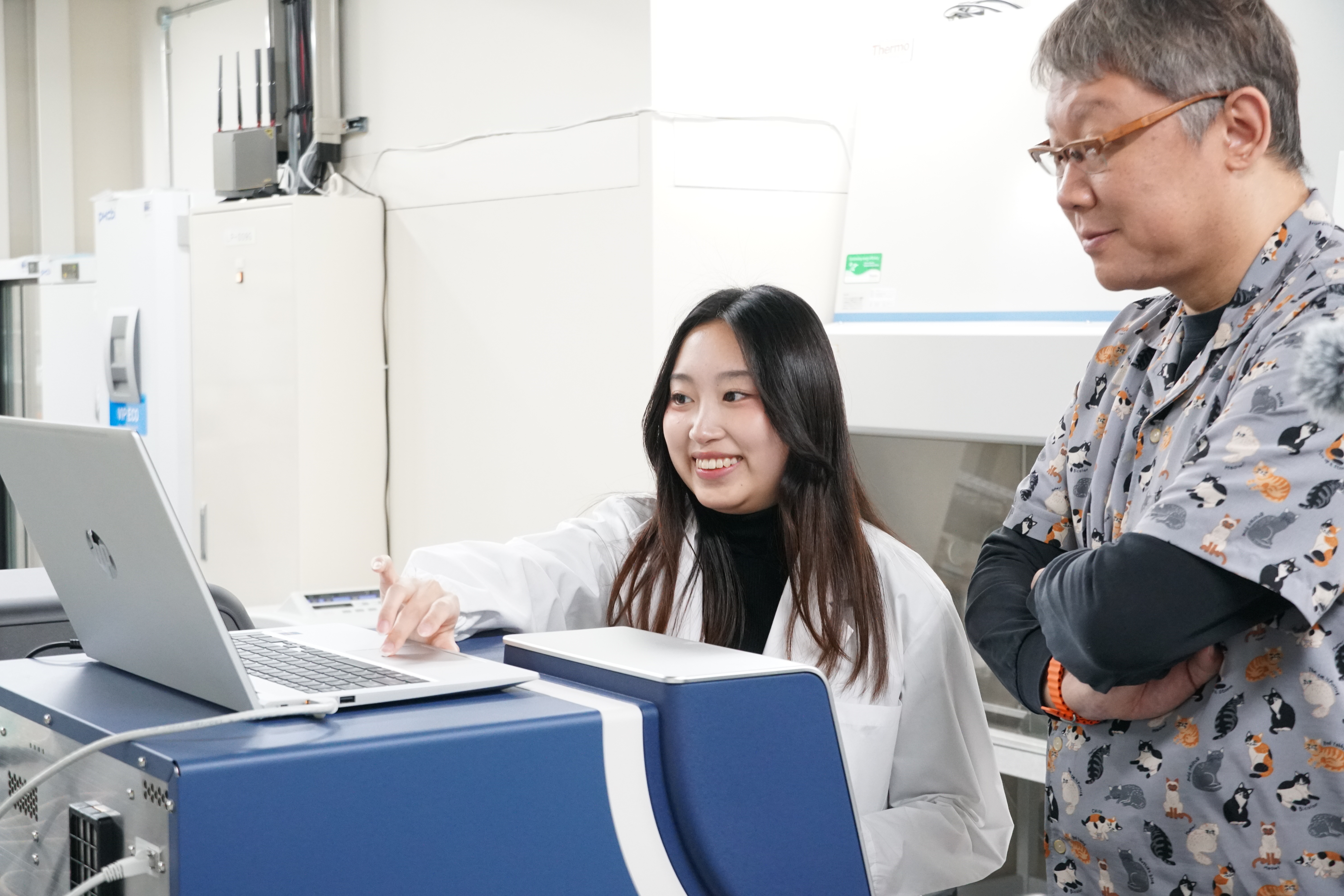

応用生命化学専攻 分析化学研究室 教授 鈴木 道生(すずき みちお)

E-mail: amichiwo@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

事務部 総務課 総務チーム 総務・広報情報担当

TEL: 03-5841-8179

E-mail: koho.a@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

築野グループ株式会社は、長年こめ油の原料である「米ぬか」の成分に着目し、研究を進めてまいりました。精米時に発生する「米ぬか」を出発点にこめ油事業、ファインケミカル事業、オレオケミカル事業の

築野グループ株式会社は、長年こめ油の原料である「米ぬか」の成分に着目し、研究を進めてまいりました。精米時に発生する「米ぬか」を出発点にこめ油事業、ファインケミカル事業、オレオケミカル事業の