プロフィール

一般の方へ向けた研究紹介

多様な微生物のユニークな代謝を科学する

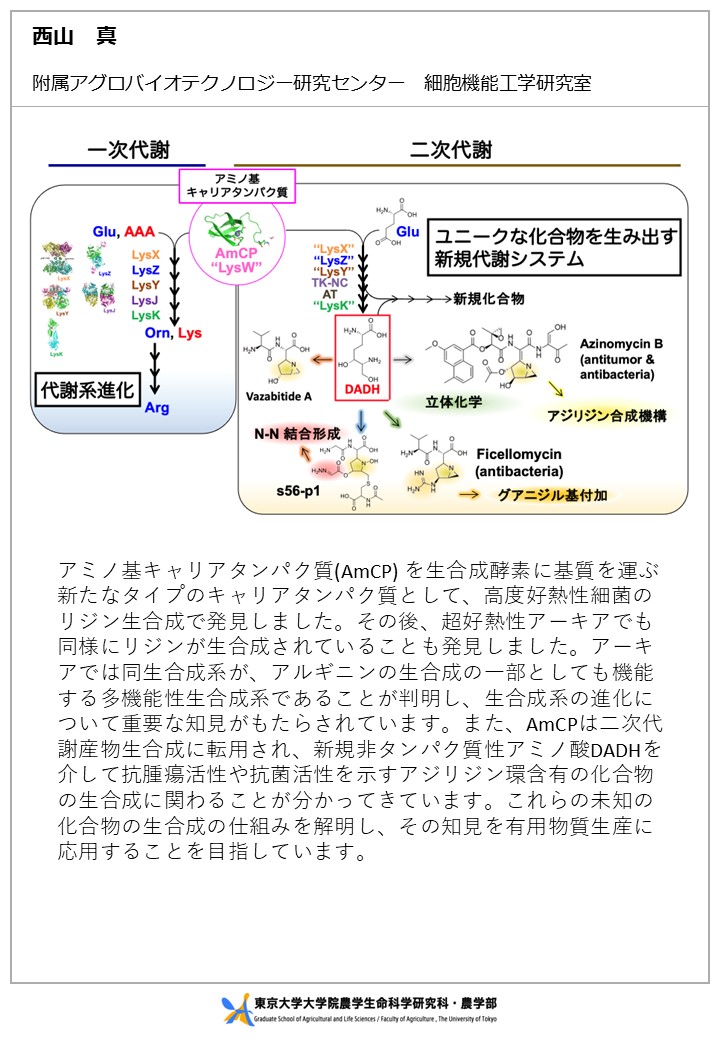

微生物は地球圏のいかなる場所にも生育し、それぞれの微生物が生育する環境に適したユニークな物質変換系(代謝)を有しています。この物質変換の機能を担う分子実態が、20種類のアミノ酸が数十から数千個繋がった酵素です。私たちの研究室では、様々な微生物を対象として、微生物が有する代謝のうち、特に化合物の合成に関わるもの(生合成)に注目して研究を行っています。代謝のうち、自身の生育に重要な代謝を一次代謝、必ずしも必要ではない代謝を二次代謝と呼びますが、私たちは一次、二次代謝の両方を研究対象としており、個々の酵素の機能や酵素機能の調節機構を酵素の3次元構造を決定することなどを介して明らかにすると共に、それら一連の酵素によって構成される生合成経路の解明を目指した研究を行っています。こうした研究を通じて、私たちはこれまでに全く知られていなかった様々な酵素、物質変換系を世界で初めて明らかにしてきました。一次代謝の研究からは、微生物がそれぞれの環境の中で確立してきた精緻な代謝調節の仕組みを、二次代謝の研究からは新規かつユニークな代謝・酵素系を発見してきました。これらの知見を用いて有用物質の生産が期待されます。

教育内容

サイエンスの最前線で、世界と勝負をする人材を育成する

学部教育としては、1,2年生を対象とした教養学部・総合科目「微生物の科学:微生物の世界」を、そして3,4年生を対象とした「タンパク質・酵素学Ⅱ」「農芸化学概論」「農芸化学概論Ⅱ」を担当しています。大学院教育としては「生体触媒分子論」を担当しています。研究室としては、「サイエンスの最前線で、世界と勝負をする」をスローガンとして、オリジナリティが高い研究を行っています。また、研究室のゼミや学内外の研究発表の場では、積極的に質疑を行うよう指導を行っております。自分で物事を積極的に考え、自分の考えを他の研究者に伝え、議論をすることは、自らを研鑽する良い機会であり、将来のリーダーの育成に繋がるものと考えています。実際に、こうした環境に身を置いた学生さん達は、知らず知らずのうちに、こういった素養が身につき、学位取得後、様々なところで活躍しています。特に、博士の学位を取得した卒業生の多くがアカデミアでポストについてきたことは本研究室の大きな特徴だと思います。

共同研究や産学連携への展望

基礎と応用の両輪で産学連携を

私たちが展開している学問領域は、「農芸化学」として日本独自に確立したものです。昨今は、産学連携が叫ばれています。農芸化学では、発足以来、産学連携の重要性が指摘される遙か以前から、多くの産学連携の実績があり、生物、化学関連の業界にこれまで圧倒的多数の人材を輩出してきたという事実があります。「基礎と応用」の両方が研究であるという考え方の下、私も研究を行って参りました。私が研究対象としているのは微生物の代謝です。微生物は多様な物質変換能力を持ちます。私たちの先達である坂口謹一郎先生がおっしゃった「微生物に裏切られたことはない」のお言葉通り、必ずニーズに見合う機能を持った微生物や酵素が存在するはずです。これまで、私たちの有する知識や技術を活用して、幾つかの企業と共同研究を行い、得られた成果について特許出願も行ってきました。基礎と応用が両輪となって展開するWin-Winとなるような産学連携研究ができると良いと思っております。

研究概要ポスター(PDF)

関連リンク

関連記事

分裂酵母由来NADPH依存性グルタミン酸脱水素酵素のリン酸化による活性調節機構の解明

巧みな官能基変換を用いた天然有機化合物の生合成戦略の解明

大気中窒素を由来とするL-グルタミン酸生産法の開発 ――ハーバー・ボッシュ法に依存しない大気中窒素利用技術として期待――

ビオチン生合成に関わる1回しか反応できない酵素の発見!―「自殺酵素」におけるユニークな多段階反応機構の解明

放線菌におけるアミノ基キャリアタンパク質を介した二次代謝経路の発見

キーワード

キーワード1 : 微生物、好熱菌、アーキア、コリネバクテリア、窒素代謝、一次代謝、二次代謝、酵素、構造生物学、X線結晶構造解析、活性制御、代謝進化、タンパク質間相互作用

キーワード2 : バイオものつくり、窒素循環、環境問題