プロフィール

一般の方へ向けた研究紹介

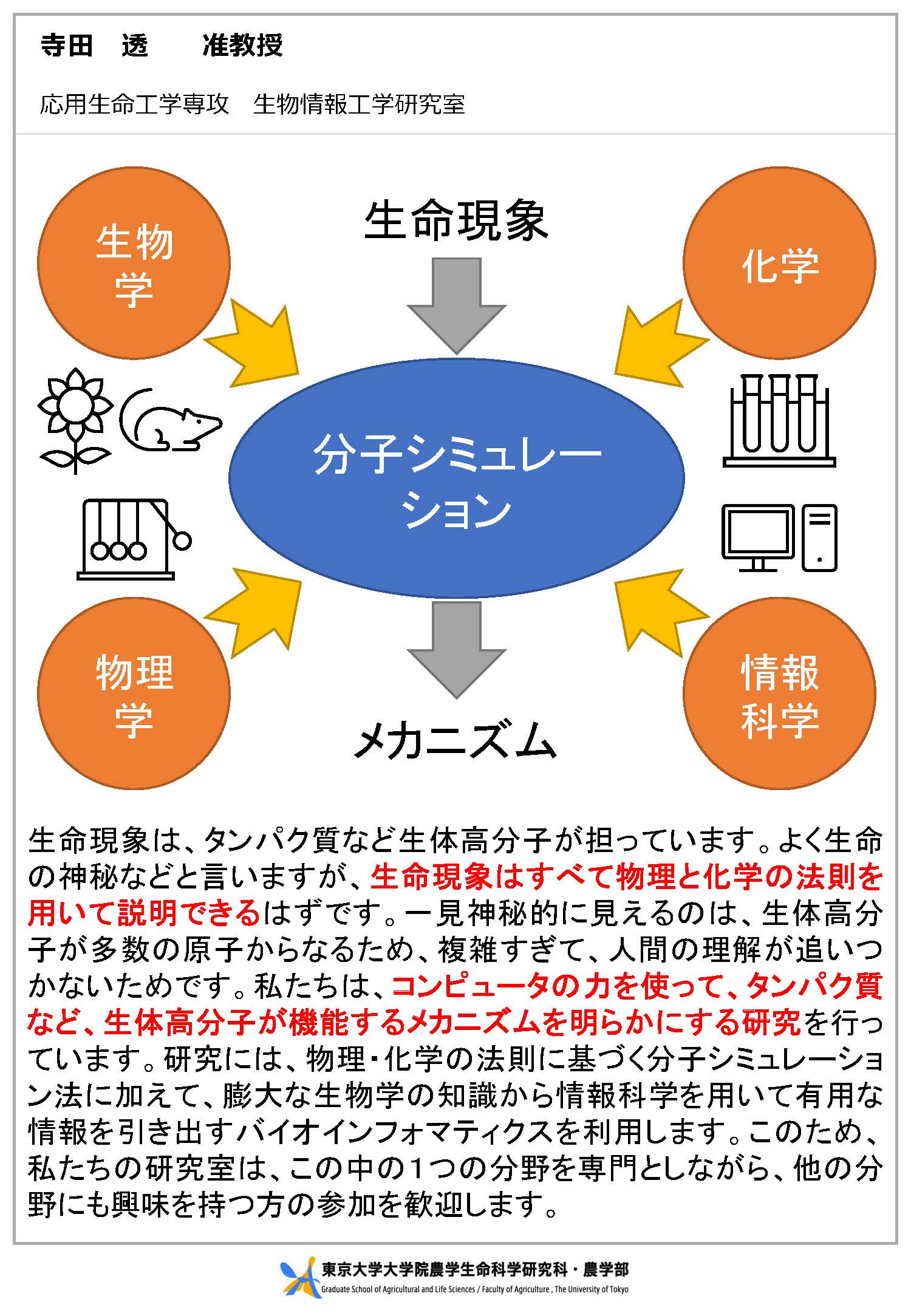

生命現象は物理・化学の法則で説明できる

生命現象は、タンパク質など生体高分子が担っています。よく生命の神秘などと言いますが、生命現象はすべて物理と化学の法則を用いて説明できるはずです。一見神秘的に見えるのは、生体高分子が多数の原子からなるため、複雑すぎて、人間の理解が追いつかないためです。私たちは、コンピュータの力を使って、タンパク質など、生体高分子が機能するメカニズムを明らかにする研究を行っています。

分子シミュレーション法は私たちの研究の核となる方法論です。分子シミュレーション法を用いると、生体高分子や溶媒、生体膜を構成する原子の間に働く力を計算し、ニュートンの運動方程式を解くことで生体高分子を含む系全体の運動を再現することができます。

私たちは、例えば、大腸菌に存在し、様々な薬剤を細胞外に排出することで多剤耐性の原因となっているタンパク質(トランスポータ)について研究を行っています。このトランスポータは、細胞内外の水素イオン濃度の差をエネルギー源として薬剤を輸送しますが、水素イオンがトランスポータに結合する部位を分子シミュレーションにより明らかにしました。他にも、多くの生命科学研究者と共同研究することで、様々な生体高分子の機能を解析しています。詳細は、研究室のホームページをご覧ください。

教育内容

バイオインフォマティクスや分子シミュレーション法を自在に操ることのできる人材の育成を目指しています

駒場では、理科Ⅰ類2年生向けの「生命科学」を担当しています。ここでは、生命現象を物理・化学・数理を通して理解することを目標に講義を行っています。また、2023年度より、農学部の学部学生向けの講義「生物情報科学Ⅰ」、「生物情報科学Ⅱ」を担当します。「生物情報科学Ⅰ」では、公共データベースや配列類似性など、バイオインフォマティクスの基礎に関する講義を行う予定です。「生物情報科学Ⅱ」では、量子化学計算や分子動力学法など、分子シミュレーションの基礎に関する講義を行う予定です。大学院生向けには、研究科共通科目である、アグリバイオインフォマティクス教育研究プログラムの「構造バイオインフォマティクス基礎」と「分子モデリングと分子シミュレーション」を担当しています。「構造バイオインフォマティクス基礎」では、立体構造データベースと立体構造ビューアの利用法を解説しています。「分子モデリングと分子シミュレーション」では、分子力学法・分子動力学法の基礎の解説に加えて、分子動力学シミュレーションや複合体モデリングの実習を交えた実践的な講義を行っています。

研究室においては、バイオインフォマティクスや分子シミュレーション法を自在に操り、生体高分子がかかわる反応を多面的に解析できる人材の育成を目指しています。

共同研究や産学連携への展望

分子シミュレーション法に関する共同研究を歓迎します

分子シミュレーション法に関する教育や共同研究を歓迎します。民間企業から、分子シミュレーション法未経験の研究者を受け入れ、基本的な分子動力学法から、レプリカ交換法など最新の手法まで、目的に応じた適切な手法を指導した実績があります。また、タンパク質の立体構造予測、タンパク質と低分子化合物の複合体構造予測、分子動力学シミュレーションによる予測構造の精密化、相互作用解析、結合親和性予測などの共同研究が可能です。

研究概要ポスター(PDF)

関連リンク

関連記事

祖先酵素との融合がモジュール型ポリケタイド合成酵素の構造解析を可能に

ATP依存型ジアゾ化酵素の構造と触媒メカニズムを解明 ――実験科学×計算科学で反応機構を提唱――

巧みな官能基変換を用いた天然有機化合物の生合成戦略の解明

ヘテロクロマチンタンパク質による液-液相分離機構を解明

抗生物質の構造多様性構築に重要な生合成酵素反応の分子基盤を解明 ――酵素反応選択性の構造基盤の解明と人工制御――

機械学習を用いたタンパク質ペアの 酵素触媒反応の同一性予測手法の開発

血管収縮因子エンドセリンと受容体タンパク質が形成する複合体構造を解明

補酵素NADとSAMを縮合して抗生物質の主骨格を構築する 新規酵素の構造機能の解明 ――NADのアルキル化に関わる生合成酵素のクライオ電子顕微鏡構造――

キーワード

キーワード1 : 生体高分子、タンパク質、立体構造、複合体構造、分子シミュレーション、分子動力学、量子化学計算、ドッキング、バイオインフォマティクス

キーワード2 : 創薬、副作用予測、薬剤開発