食物アレルギーの病型鑑別に有用な尿中脂質代謝物排泄パターンの発見 ~非侵襲的バイオマーカーによる診断の可能性~

発表のポイント

- 食物蛋白誘発胃腸炎(FPIES)は、IgE抗体を介さない特殊な腸管型アレルギーであり、診断のためのバイオマーカーが存在しない。

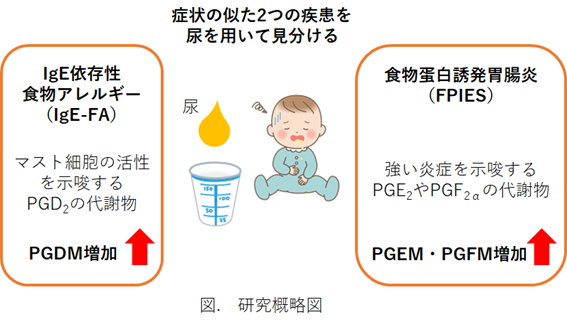

- IgE依存性食物アレルギー(IgE-FA)では、肥満細胞由来のプロスタグランジンD₂(PGD₂)代謝物であるPGDMが尿中に有意に増加することが明らかになっている。

- 本研究では、尿中プロスタグランジン代謝物濃度の比較が、IgE-FAとFPIESの鑑別診断に応用できることを明らかにした。

発表内容

食物蛋白誘発胃腸炎(FPIES: Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome)(注1)は、主に乳児期に発症するIgE非依存性の食物アレルギーであり、原因食物の摂取数時間後に激しい嘔吐を呈する。典型的な蕁麻疹や即時型反応を伴わないため、診断が困難であり、症状がIgE依存性アレルギー(注2)と類似していても、根本的な病態が異なる点が臨床上の課題となっている。現在、FPIESに特異的な診断マーカーは存在せず、正確な診断には食物経口負荷試験(OFC)(注3)に依存しているのが現状である。

一方で、IgE依存性食物アレルギー(IgE-FA)では、肥満細胞の活性化によりプロスタグランジンD₂(PGD₂)が大量に産生され、その尿中代謝物PGDMが有意に上昇することを我々は報告してきた。本研究では、PGDMとPGE₂代謝物であるPGEM、PGF₂α代謝物であるPGFMの排泄比率が、FPIES とIgE-FAの病態の違いを反映する指標となる可能性について検討した。

OFC前後に採取した尿をLC-MS/MSで解析した結果、IgE-FA群ではPGDMが著明に上昇し、PGDM/PGEMおよびPGDM/PGFM比も高値を示した。一方、FPIES群ではPGDMの顕著な上昇は認められず、むしろPGE₂およびPGF₂α代謝物の増加が観察された。これらの知見は、FPIESの病態における肥満細胞の関与が乏しく、IgE-FAとは異なる脂質代謝経路が関与していることを示唆している。

FPIES群で濃度上昇したPGEMの基質、PGE₂は、IL-17サイトカイン群と関連する炎症反応に関与しており、FPIESの症状である嘔吐や浮腫、血圧低下の機序に関連する可能性が考えられる。実際に、PGE₂は、FPIESの発症に関与が示唆されているセロトニンとは異なる経路で嘔吐を引き起こすことが報告されており、本研究結果はFPIESの病態解明に新たな視点を提供するものである。

本研究は、小児にも適用可能な尿検査による非侵襲的な鑑別診断の実現に向けた第一歩となる成果であり、将来的には臨床応用や病型分類に貢献することが期待される。

発表者

永田 奈々恵(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻・放射線動物科学研究室・特任講師)

村田 幸久(東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻・獣医薬理学研究室 准教授)

共同研究者

梅沢 洸太郎(国立成育医療研究センター アレルギーセンター)

樺島 重憲(国立成育医療研究センター アレルギーセンター)

犬塚 祐介(浜松医科大学医学部付属病院 小児科)

小笠原 久子(国立成育医療研究センター アレルギーセンター)

島田 真実(国立成育医療研究センター アレルギーセンター)

濱口 冴香(国立成育医療研究センター アレルギーセンター)

夏目 統(浜松医科大学医学部付属病院 小児科)

福家 辰樹(国立成育医療研究センター アレルギーセンター)

下澤 達雄(国際医療福祉大学 医科学研究科)

大矢 幸弘(名古屋市立大学 医薬学総合研究院・国立成育医療研究センター アレルギーセンター)

山本 貴和子(国立成育医療研究センター アレルギーセンター)

発表雑誌

掲載誌: Allergy

論文題名: Urinary Prostaglandin Metabolites as Potential Biomarkers for Differentiating IgE-Mediated Food Allergy and Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome

著者: Kotaro Umesawa, Nanae Nagata, Shigenori Kabashima, Yusuke Inuzuka, Hisako Ogasawara, Mami Shimada, Sayaka Hamaguchi, Osamu Natsume, Tatsuki Fukuie, Tatsuo Shimosawa, Yukihiro Ohya, Takahisa Murata, Kiwako Yamamoto-Hanada

DOI: [後日付与予定]

用語解説

注1)食物蛋白誘発胃腸炎(FPIES)

原因食物摂取の数時間後に、繰り返す嘔吐や下痢などを引き起こす食物アレルギー。

注2)IgE依存性食物アレルギー

原因食物に対する特異的 IgE が関与して、じんましんなどの症状を起こす食物アレルギー。

注3) 食物経口負荷試験(OFC)

食物アレルギーの診断のために行われる検査。少量から段階的に原因食物を摂取し、アレルギー反応の有無を医師が観察する。

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学研究室/放射線動物科学研究室/食と動物のシステム科学研究室

准教授 村田 幸久

Tel: 03-5841-7247 / 03-5841-5394

Fax: 03-5841-8183

E-mail: amurata<アット>g.ecc.u-tokyo.ac.jp(<アット>を@に変えてください)