皮膚からの抗原暴露がアレルギー発症につながるメカニズムを解明 ――食物アレルギーの予防法開発に新展開――

発表のポイント

- 食物アレルギーの原因となるIgE抗体が、皮膚に抗原が侵入した際に産生されるPGD₂によって誘導される仕組みを明らかにした。

- 皮膚からの抗原暴露がアレルギーの発症を促進するメカニズムを世界で初めて明らかにした。

- PGD2シグナルの阻害薬を皮膚に処置することによりアレルギー発症を予防できる可能性も示され、今後の新たな治療・予防法の開発につながることが期待される。

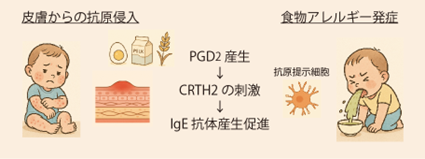

皮膚からの抗原侵入がIgE産生を促進し、食物アレルギーの発症につながるメカニズム

概要

東京大学大学院農学生命科学研究科の村田幸久准教授らの研究グループは、皮膚において産生されるプロスタグランジンD₂(PGD₂、注1)と呼ばれる物質が、免疫細胞のCRTH2(注2)受容体を刺激して、アレルギーを発症するIgE抗体の産生(感作)を促進する仕組みを明らかにしました。マウスを用いた実験により、皮膚に卵の抗原を暴露するとPGD₂の産生が増加してIgE抗体が作られ、食物アレルギーの症状が出ました。PGD2の受容体であるCRTH2の遺伝子欠損や阻害剤の皮膚への処置は、これらを抑えることも分かりました。

本研究は、食物アレルギーの新たな予防・治療法の開発に貢献する重要な成果であり、乳児期に皮膚炎を持つ子どもなど、アレルギーリスクの高い集団への早期介入の有効性を示唆しています。

発表内容

近年、アトピー性皮膚炎のある乳児が食物アレルギーを発症しやすいことが疫学的に示され、皮膚からの抗原暴露がIgE抗体産生(感作)を促進する可能性が注目されています。しかし、その分子メカニズムは不明でした。

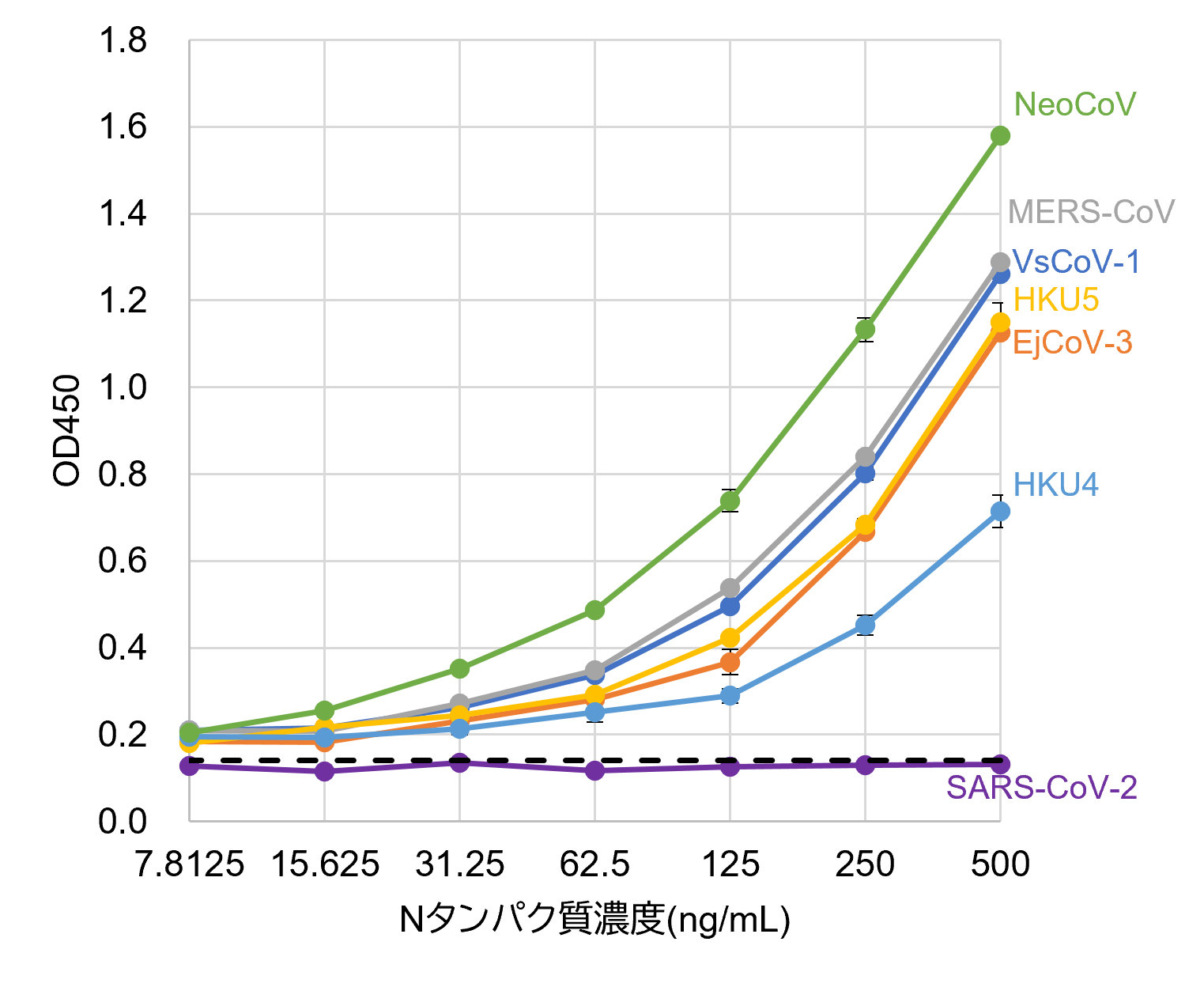

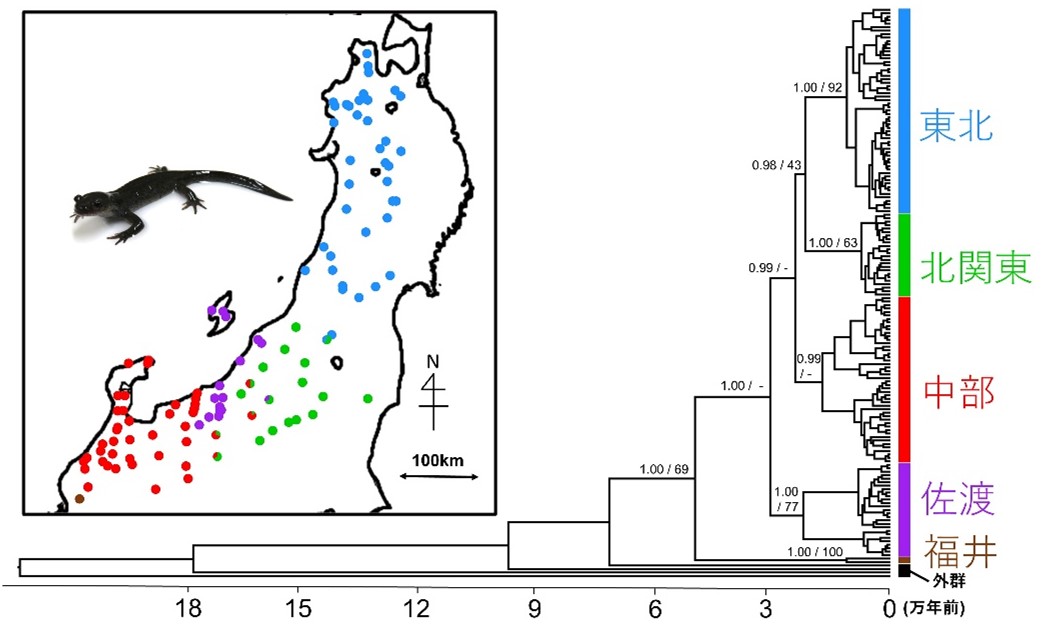

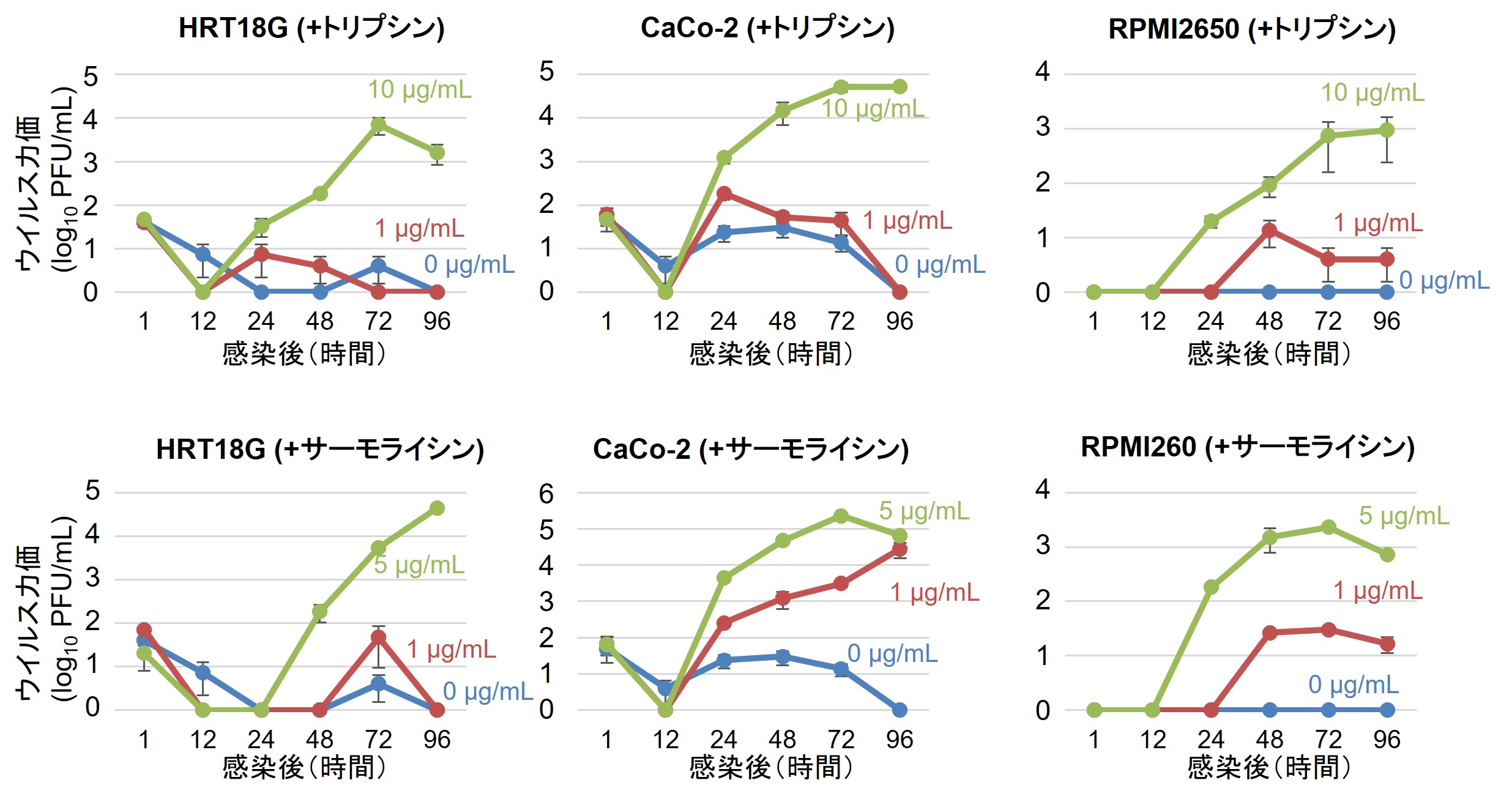

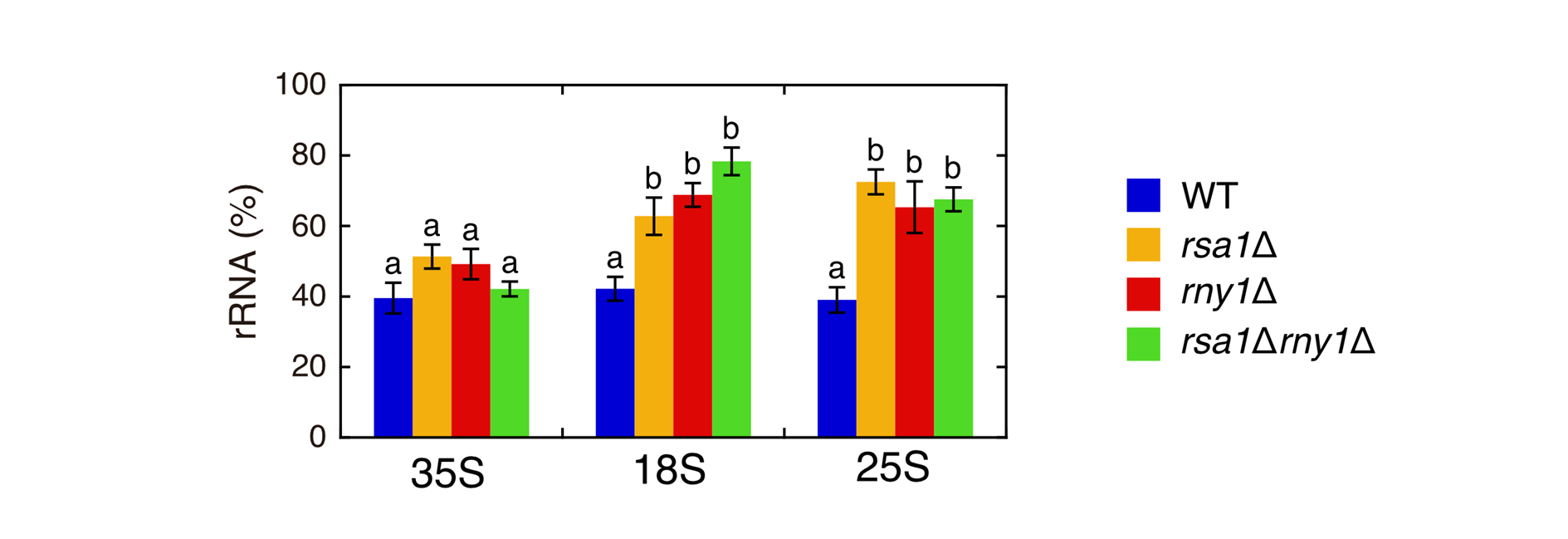

本研究では、食物アレルギーモデルマウスを用い、皮膚に卵白アルブミン(OVA)を投与すると、皮膚局所でプロスタグランジンD₂(PGD₂)が増加し、同時にIgE抗体の産生も増加することが確認されました。免疫染色や質量分析により、皮膚やリンパ節の抗原提示細胞がPGD₂を産生していることも証明されました(図1左)。

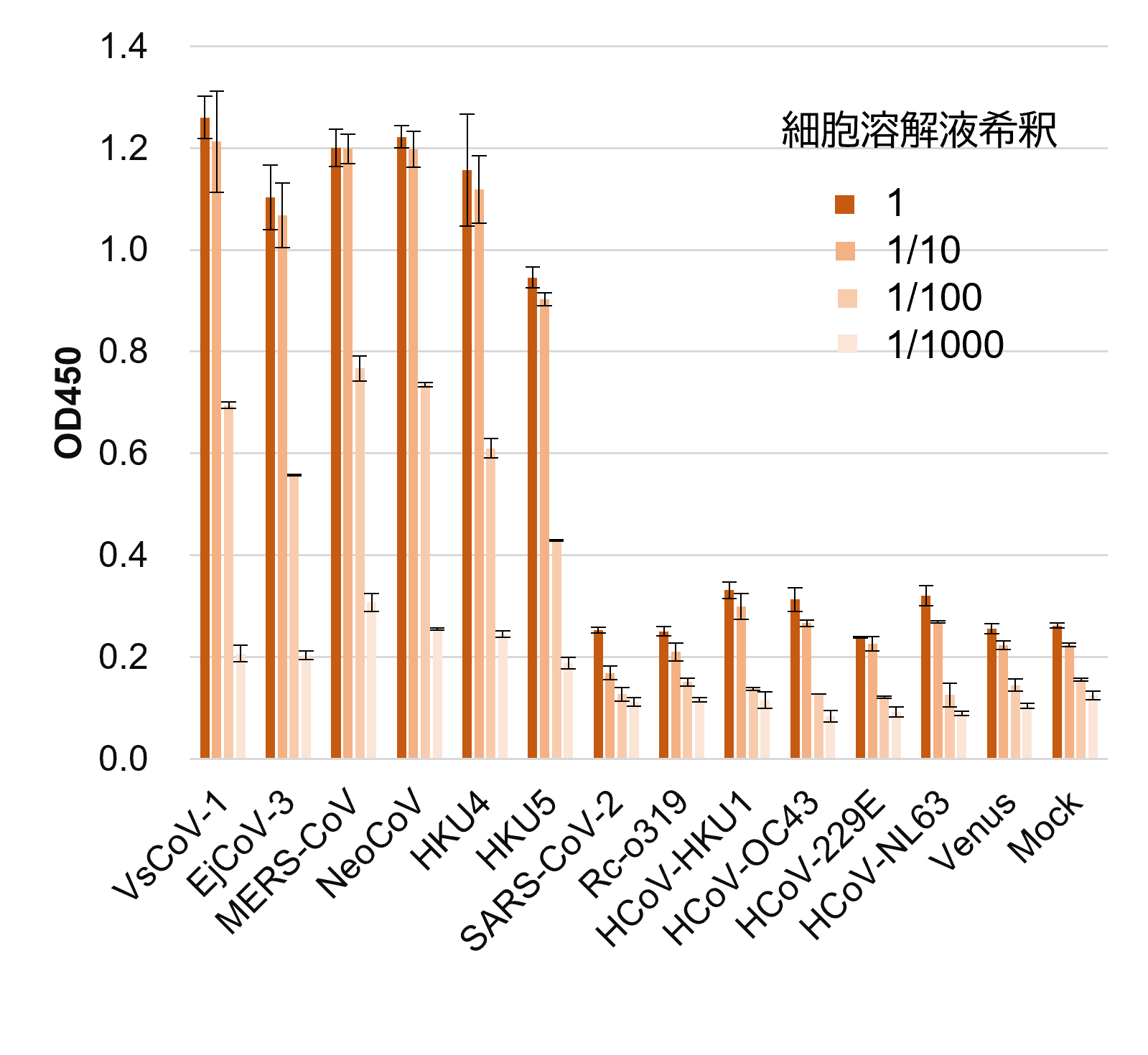

さらに、PGD₂の受容体であるCRTH2を欠損させたマウスではIgEの産生とアレルギー症状が有意に低下しました。一方、CRTH2を活性化する薬を投与すると、IgE産生が促進されました。CRTH2シグナルが抗原提示細胞の活性化を促し、IgE産生を誘導していることが示唆されます。

加えて、CRTH2阻害薬の皮膚投与によりIgEの産生とアレルギー症状の抑制が確認され、本経路の薬理学的な介入が有効であることも明らかになりました(図1右)。このように、PGD₂とCRTH2による皮膚感作のメカニズムを明らかにした本研究は、乳幼児やアトピー性皮膚炎などで皮膚のバリアが弱い、もしくはバリアが破綻して、抗原が入りやすくなった状態に対する新たなアレルギー予防法の開発に寄与することが期待されます。

本研究グループはこれまでに、尿に排泄されるPGD2などの代謝物が皮膚炎や食物アレルギーのバイオマーカーとなることを明らかにしています(関連情報)。これらのバイオマーカーを見ながら、皮膚を守り、アレルギーを予防・管理できるシステムの構築を目指しています。

図1:(左)皮膚のMHCⅡ陽性抗原提示細胞にPGD2の合成酵素が発現している。

(右)CRTH2の阻害剤を皮膚に処置すると食物アレルギーの症状が抑制される。掲載論文の図を改変。

〇関連情報:

1「尿中の脂質でアレルギー疾患を診断する」(2024/5/21)

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/z1304_00283.html

2「食物アレルギーの尿中バイオマーカーであるtetranor-PGDMを認識する モノクローナル抗体とそれを用いた酵素免疫測定法の開発」(2021/4/30)

https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20210430-2.html

3「アトピー性皮膚炎の尿中バイオマーカーの発見」(2021/10/1)

https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20211001-1.html

4「東京大学大学院農学生命科学研究科・放射線動物科学研究室ホームページ」

https://www.vm.a.u-tokyo.ac.jp/houshasen/index.html

発表者・研究者等情報

東京大学 大学院農学生命科学研究科

村田 幸久 准教授

木田 美聖 研究当時:博士課程

現:東京大学 大学院農学生命科学研究科 農学共同研究員

中村 達朗 研究当時:特任講師

現:酪農学園大学 准教授

前田 真吾 研究当時:特任助教

現:東京大学 大学院農学生命科学研究科 准教授

永田 奈々恵 特任講師

徳島大学 大学院社会産業理工学研究部

榎元 廣文 教授

論文情報

雑誌名:Allergy

題 名:Skin-derived PGD₂ promotes antigen-specific IgE production via CRTH2 signaling

著者名:Misato Kida, Tatsuro Nakamura, Hirofumi Enomoto, Shingo Maeda, Nanae Nagata, *Takahisa Murata

DOI: 10.1111/all.16635

URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.16635

研究助成

本研究は、科研費「基盤研究(課題番号:20H05678)」、「基盤研究(課題番号:25H00430)」、JST 「研究成果展開事業(JPMJTR22UF)」の支援により実施されました。

用語解説

(注1)プロスタグランジンD₂(PGD₂):細胞膜のリン脂質から切り出されたアラキドン酸から産生される生理活性をもつ脂質メディエーターで、炎症やアレルギー応答に関与する。

(注2)CRTH2:Th2細胞や好酸球、抗原提示細胞などに発現するPGD₂の受容体。

問合せ先

(研究内容については発表者にお問合せください)

東京大学 大学院農学生命科学研究科

獣医薬理学研究室/放射線動物科学研究室/食と動物のシステム科学研究室

准教授 村田 幸久(むらた たかひさ)

Tel:03-5841-7247 E-mail:amurata[at]mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

東京大学 大学院農学生命科学研究科・農学部 総務課総務チーム広報情報担当

Tel:03-5841-8179 E-mail:koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

[at] は @ に変換してください。

第16回生物多様性条約締約国会議(COP16)の様子

第16回生物多様性条約締約国会議(COP16)の様子 コロンビアのカリで開催(2024年10月撮影)

コロンビアのカリで開催(2024年10月撮影)